Капитолина Смолина - 100 великих театров мира

- Название:100 великих театров мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4573-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Капитолина Смолина - 100 великих театров мира краткое содержание

В новой книге популярной серии «100 великих» через призму истории выдающихся театров показана история мирового театра. В книге представлены такие известные театры, как «Гранд-опера», «Ковент-гарден», Театр Федора Волкова, Большой театр, «Ла Скала», МХАТ, «Современник» и многие другие, составляющие гордость зарубежных стран и России.

100 великих театров мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

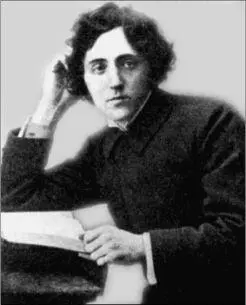

Н.Н. Евреинов

В течение третьего, несостоявшегося, сезона театр предполагал показать представления итальянской комедии дель арте, знатоком которой был К.М. Миклашевский, написавший книгу о знаменитом театре комедии дель арте. Вообще тяга к стилизациям была всеобщей среди деятелей эстетического условного театра. Особенно же привлекала именно итальянская комедия масок, явившая актерское мастерство со всем блеском и великолепием. Здесь актер должен быть и автором, так как многие диалоги импровизировались, и певцом, и танцором, владеть сотнями разнообразнейших трюков. Мейерхольд в это время основал студию, которая работала на основе комедии дель арте.

«Старинный театр» обнаружил откровенную тягу к актеру театра балагана и фарса, трагедии и пантомимы. Такой актер отличался от актера современного театра. Здесь не только приемы были противоположны, но и сама сущность актерского искусства были категорически разной. Вместо актера, работающего в традиции театра переживания, настроения, подражающего жизненным формам и проявлениям, в театрах, подобных «Старинному», выведен на сцену актер, владеющий прежде всего виртуозной внешней техникой, трюками, различными прочими умениями. Актер «Старинного театра» создавал не жизненный, но театральный, искусственный и искусный образ. Он отличался преувеличенными формами и был довольно грубым, так как на сцену все выносилось в яркой форме, когда резко выделяется в играемом персонаже та или иная черта. Актер такого театра словно действительно был в обобщенной маске. В итальянской комедии дель арте это и были повторяющиеся герои с устойчивыми приметами, которые всегда играли бесконечный сюжет комедии ошибок, обмана, любви, недоразумений. Актер в таком театре не перевоплощается в кого-либо, но представляет того, кого играет: отца, возлюбленного, героя. Играет, преувеличенно подчеркивая его смешные качества или героические поступки. В таком театре не изображают переживаний персонажа, но выделяют те или иные черты, чтобы как можно выпуклее их изобразить. Это театр преувеличений, условной и резкой актерской игры. Но это театр и в высшей степени техничный. Актер в нем легок, смел и весел. Он внешне разнообразен и свободен, он может в любой момент «выйти из роли» и показать публике смешную гримасу, словно вместе с ней посмеяться над собственным героем. Такой актер имеет всегда в своем арсенале совершенно беспроигрышные приемы, которые он умеет в нужном месте применить. Он знает, что на театре жест и движение могут значить не меньше слова. И актер этим всегда пользуется. Он отлично должен владеть своим телом, чтобы всегда показать его ловкость.

Если стилизовать живописную и музыкальную сторону спектакля было достаточно не трудно, то стилизовать актерскую игру оказалось значительно сложнее. Актер, оторвавшись от театра, в котором изображали жизнь и изображали правдоподобно, теперь должен был прибегать к неким знакам, которые не были бы похожи на жизненные, но, с другой стороны, все же вызывали в зрителях некоторые эмоции и хотя бы частичное понимание. Поэтому жестам, позам, взглядам, молчанию, неподвижности или, напротив, способам движения – всему этому придавалось особое значение. Спектакли «Старинного театра» были в некоторой степени музейными.

В «Старинном театре» работали режиссеры А.А. Санин, М.Н. Бурнашев, художники Н.К. Рерих, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, В.А. Щуко, А.Н. Бенуа. Музыкальное руководство спектаклями осуществляли А.К. Глазунов и Л.А. Саккетти. Музыку к спектаклям писал И.А. Сац. В «Старинном театре», как и вообще в театре «эстетического направления», важнейшее значение придавалось живописи и музыке. В театре работали всегда интересные художники, причем не театральные, а настоящие живописцы, умеющие поддержать и в декорациях принцип стилизации. Возвращая сцене яркую театральность, художники своими эскизами или найденными приемами диктовали весь стиль постановки. Живописные декорации в эстетическом театре значили многое сами по себе. Цветовая гамма спектакля часто определяла его общий тон. Цвет, можно сказать, становится более психологичен, когда актер более формален – формален в том смысле, что он далеко не главное и определяющее лицо в спектаклях условного, старинного, стилизованного, эстетического, синтетического театра.

После революции 1917 года многие бывшие сторонники эстетического театра были привлечены Театральным отделом Наркомпроса к театральной деятельности. В 20-е годы буквально все многочисленные театральные теории начала века вновь оживают и приспосабливаются к новым историческим условиям. Н.Н. Евреинов в начале 20-х годов вновь говорит о необходимости возродить «Старинный театр» и предпринимает для этого определенные шаги. С одной стороны, он пишет в журналах статьи, где объясняет свои позиции и доказывает необходимость реставрации театра. С другой – он ставит спектакли в духе «Старинного театра». Одна из его статей называлась «Зачатки трагедии в Древней Руси», где он требовал восстановить целиком «карнавальное действие древнерусского языческого театра, то есть нашу дохристианскую отечественную трагедию» (тут он призывает изучать «древнерусские песни в честь и во славу козы»). В другой статье «Театральное мастерство театрального духовенства» предлагает церкви услуги театрального режиссера для «усиления» ее обрядов и их «инсценировки» (например, чина «омовения ног»). Все эти весьма кощунственные «новации» вскоре будут приняты на вооружение юными атеистами, которые доведут их до прямого богоборчества. Евреинов же все эстетствовал, все искал и нашел, что все им написанное должно иметь своей конечной целью «театротерапию». Он пишет и ставит пьесу «Самое главное». Основная цель пьесы и спектакля – «интимизация социализма». Актеры и актрисы приглашаются проявить свои таланты не на сцене театра, а на сцене жизни. Они идут в жизнь и дают иллюзию счастья (ведь подлинного счастья они дать не могут) всем обездоленным, лишенным простых и элементарных естественных радостей. Но представители социализма не приняли ни идеи воссоздания «Старинного театра», ни евреиновскую «интимизацию». Режиссер был вынужден эмигрировать, несмотря на очень активную свою театральную деятельность после революции.

Деятельность «Старинного театра» оказала некоторое влияние на творчество В.Э. Мейерхольда и А.Я. Таирова.

ИНТИМНЫЙ ТЕАТР

«Интимный театр» просуществовал совсем недолго – с 1907 по 1913 год. Но он был прославлен именем великого шведского драматурга Августа Стриндберга (1849–1912). Его творческий путь противоречив и изменчив – драматург писал свои драматические произведения, исповедуя в разные периоды диаметрально противоположные принципы искусства: от натурализма и реализма до символизма и экспрессионизма. Интересоваться театром Стриндберг начал рано – уже в юности он испробовал и актерскую профессию. Профессиональным актером он так и не стал, но любовь к сцене вылилась в драматическое творчество. Свои воззрения этого периода на искусство он изложил в сочинении «Ярл Хакон, или Идеализм и реализм» (1871). Всякое истинное искусство, полагал Стриндберг в этот период, является реалистическим, а значит, соблюдает и верность действительности. Реалистический художественный метод для него означает помощь художнику отыскать особые «точки, где совершается великое», научает любить зрелища, которые «нельзя видеть каждый день», противостоит дурно понятому натурализму, «полагающему, что искусство состоит исключительно в том, чтобы изображать кусок природы в натуральном виде». Стриндберг ориентируется на художественные методы Шекспира, Ибсена, Бьёрнсона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: