Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

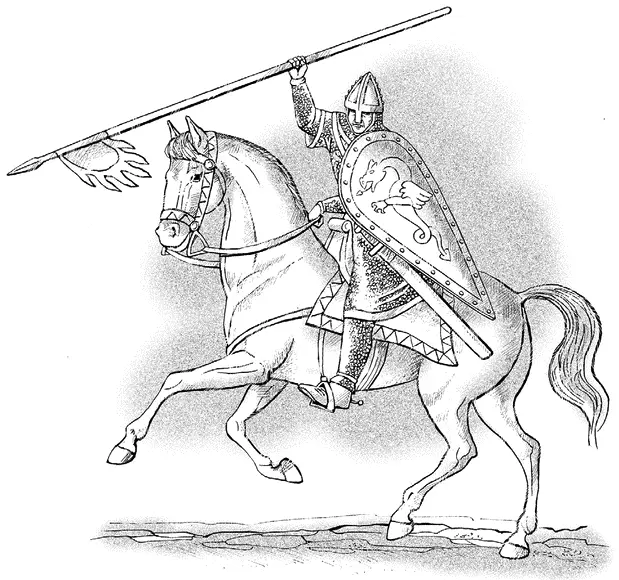

Норманнский воин, XI в.

После смерти Карла Великого, в IX в., его империя распалась, и Европа оказалась разделена на множество небольших государств, ведущих между собой постоянные войны.

С увеличением количества военных походов возрастала роль армии. Для укрепления своей власти военный вождь раздавал захваченные земельные наделы знатным воинам. Крестьяне, жившие на этой земле, должны были работать на хозяина, кормить его и снабжать всем необходимым, взамен получая защиту и покровительство. Так, постепенно, на территории Европы складывалась феодальная система.

Со времен греческой фаланги, а затем римского легиона главной ударной силой большинства армий была тяжелая пехота. С приходом в Европу металлического стремени, приблизительно в VI в., все большее значение приобретает кавалерия. Стремена и седло с высокими луками давали всаднику опору, необходимую для мощного удара копьем. До изобретения стремян кавалеристы Греции и Рима были вынуждены ездить верхом, плотно обхватывая круп коня ногами, что не давало достаточной опоры. Именно поэтому античная кавалерия была вспомогательным родом войск по отношению к тяжелой пехоте.

Начиная с VI в. в Европе тяжеловооруженный всадник на мощном коне все более активно теснит пехоту. С ростом влияния конницы появляется новое понятие — рыцарь, что в дословном переводе со всех европейских языков означает «всадник». Рыцарством стали называть новый привилегированный класс профессиональных воинов. В военном деле также появляется социальное разделение: знатные господа сражаются преимущественно конными, простолюдины — пешими.

Классическим примером победы кавалерии над пехотой считается битва при Гастингсе, в 1066 г., когда норманнская конница Вильгельма Завоевателя разбила саксонскую пехоту. В результате этого в Англии было установлено норманнское господство.

Особую роль в развитии рыцарства играло выведение особых пород боевых лошадей, более крупных, чем в античную эпоху, не боящихся крови и шума битвы, способных при необходимости просто затоптать противника.

Защитное вооружение знатного воина в X—XI вв. состояло из кольчуги — хауберка, закрывающей все тело и надетой на стеганый подкольчужник. Дополняли кольчугу шлем и большой миндалевидный щит, который по-прежнему оставался главным средством защиты.

Основным оружием нападения европейского всадника было копье. Для ближнего боя предназначались меч, топорик или булава. Полный комплект вооружения всадника стоил очень дорого, цена его равнялась цене стада коров. Поэтому позволить себе качественный набор вооружения и хорошего боевого коня могли лишь знатные воины-феодалы, имевшие в собственности крупные земельные владения.

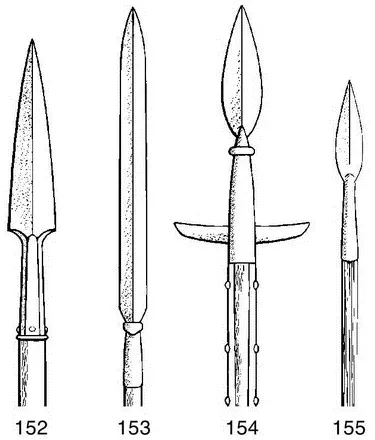

Рогатины

Слово «рогатина» — русского происхождения. Рогатиной на Руси в XII—XVII вв. называли большое охотничье и боевое копье, отличающееся от обычного размерами и массой. Вес наконечника рогатины доходил до 1 кг, толщина древка — до 5 см. Подобные охотничьи копья существовали и в Европе.

С рогатиной охотились на крупного зверя, часто на медведя. Охотники становились у берлоги, уперев конец древка в землю и наступив на него ногой. Выставив оружие вперед, они ждали, когда собаки поднимут зверя из берлоги, после чего им оставалось «принять» зверя на острие рогатины. Характерной деталью, отличающей охотничью рогатину, является перекладина в месте крепления древка и наконечника. Такая перекладина не позволяла зверю «надеться» на копье и опасно приблизиться к охотнику.

Рогатина в бою использовалась как оружие пехотинца. Благодаря своей внушительной массе такое оружие могло выдержать сильный таранный удар, но для манипулирования подходило гораздо хуже, чем обычное копье. Вероятнее всего, рогатину использовали против лобовой атаки конницы.

Со временем рогатину в боевых целях использовали все реже, постепенно она превратилась в исключительно охотничье оружие.

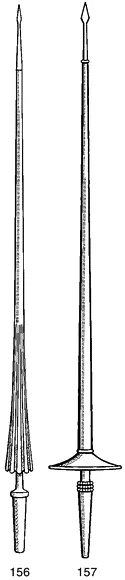

Европейское древковое оружие XV—XVII вв.

Благодаря развитию кузнечного дела в Европе в XV—XVII вв. холодное оружие переживало бурный период расцвета. Появлялось множество новых, разнообразных типов оружия, в том числе древкового.

В коннице по-прежнему главным оружием было копье. Оно стало массивнее и дополнялось щитком для защиты руки. С ростом популярности турниров связано появление нового вида вооружения — турнирного копья, для боя не предназначенного. Турнирные копья были полыми внутри. Кроме этого, боевой наконечник у турнирного копья обычно менялся на более безопасный.

В пехоте существенную конкуренцию копью начали составлять новые виды оружия. Огромное разнообразие форм древкового оружия пехоты на Западе принято называть термином polearms. В России подобное оружие, обобщая, часто называют термином «алебарды».

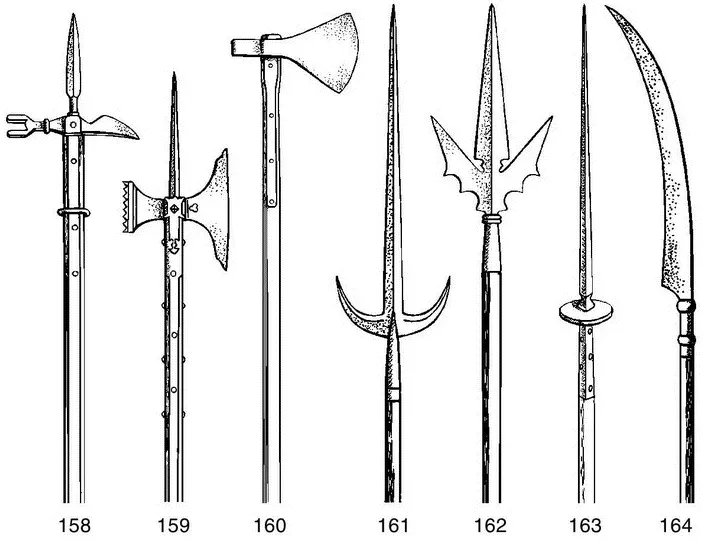

Прототипом алебарды можно считать боевой топор на длинной рукояти (рис. 160). Отдельного упоминания стоит такая разновидность древкового оружия, как полакс. Выделяют несколько разновидностей по-лакса, основные — в виде топора (рис. 159) и в виде боевого молота — клевца, на длинной рукояти. Этот образец еще называют «люцернский молот» (рис. 158).

Полакс был высокоэффективным оружием для пешего боя, часто его использовали рыцари, вынужденные сражаться в пешем строю.

Благодаря наличию длинной рукояти-древка и многочисленных пробивающих элементов ударной части полакс с успехом использовался против защищенного сплошным латным доспехом противника.

Несмотря на то что копье продолжало оставаться основным оружием пехоты, в XV—XVI вв. стали появляться другие, усложненные варианты древкового оружия. Популярны были различные вариации на тему трезубца (рис. 161, 162). Широкое распространение получил гибрид копья и топора (рис. 166—168). Этот тип получил название «немецкая алебарда» и благодаря своей удачной конструкции широко распространился по всей Европе. Немецкой алебардой можно было наносить как колющие, так и рубящие удары.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: