Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

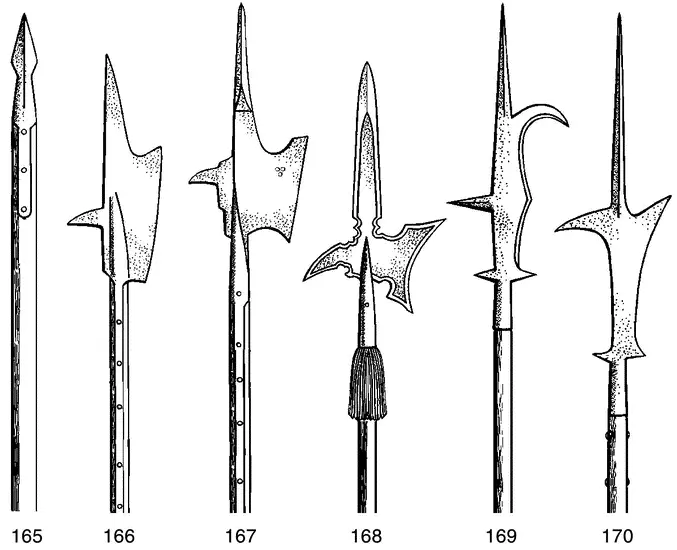

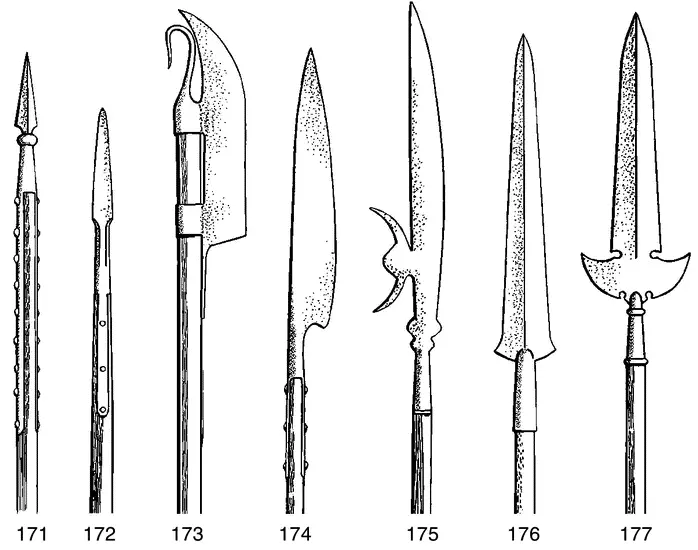

Другим популярным типом древкового оружия стала так называемая итальянская алебарда, в некоторых источниках называемая гизармой (рис. 169, 170). Конструкция этого оружия позволяла наносить колющие удары, а также с успехом стаскивать всадника с коня и подрезать сухожилия на ногах у лошади.

Решающим для развития оружейного дела был экономический фактор. Если в эпоху раннего Средневековья каждое изделие из железа, а тем более оружие ценилось очень дорого, то к XV—XVI вв. оно стало гораздо более доступным. Поскольку оружие типа алебарды было очень эффективным против воинов в доспехах и против кавалерии, то оно позволяло даже плохо обученным пехотинцам — крестьянам или горожанам — противостоять рыцарской коннице.

Со временем отряды копейщиков стали делиться на непосредственно копейщиков и воинов, вооруженных прочим древковым оружием, которых можно условно назвать алебардщиками. От правильного построения копейщиков, алебардщиков и стрелков зачастую зависел исход битвы.

К началу XVII в., с распространением огнестрельного оружия и исчезновением доспехов, необходимость в многообразии древкового оружия постепенно отпадает. В качестве штатного древкового оружия пехоты остается копье, или, как его еще начинают называть, пика. Пехота делится на мушкетеров и пикинеров. Алебарды и прочие виды древкового оружия становятся знаком отличия офицеров и сержантов. Еще одной сферой применения древкового оружия становится вооружение почетного караула при дворах европейских правителей.

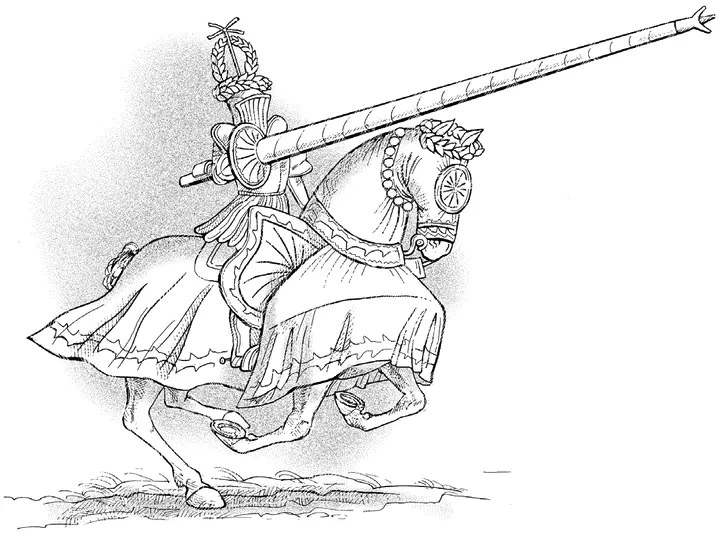

Рыцарь в турнирных доспехах, Западная Европа, XVI в.

Турнир — воинское соревнование рыцарей в Западной Европе. Турнир, как и охота, был любимой забавой европейского рыцарства. Родиной турниров считается Франция. Первые турниры появились, по всей вероятности, еще в X в., как разновидность военных учений, и были максимально приближены к реальному бою. Поединки велись боевым оружием в обычных доспехах. Победитель забирал коня и доспехи побежденного, что стоило больших денег. Опытный и удачливый рыцарь мог сколотить себе состояние, участвуя в турнирах.

Начиная с XIII в. появляется специальное турнирное вооружение. Турнирные мечи делаются затупленными, копья — со специальными коронками на концах. Кроме того, турнирные копья для облегчения веса и уменьшения опасности травм делали либо со специальными желобками вдоль древка, либо полыми внутри. При ударе такое копье эффектно ломалось, разлетаясь на куски и не грозя выбить хозяина из седла.

Турнирные доспехи изготавливались более прочными и громоздкими. Если в обычных пластинчатых доспехах рыцарь мог свободно перемещаться и сражаться, не стесняя движений, то турнирные были рассчитаны на максимальную защиту. Например, шлем, типа «жабья голова», имел небольшую смотровую щель, пользоваться которой можно было лишь наклонив голову вперед. В последний момент перед сшибкой рыцарь запрокидывал голову назад, защищая глаза от копья противника или его обломков. Турнирные доспехи в реальном бою не использовались никогда. Еще одной их задачей было произвести впечатление на зрителей, поэтому турнирные доспехи богато декорировались и подчас имели самые причудливые формы. Зачастую для каждого типа поединка требовался свой специальный вид турнирного доспеха, что требовало от участников больших финансовых расходов. Как правило, доспех модифицировался с помощью набора дополнительных защитных пластин, согласно требованиям поединка.

Существовало много типов турнирных поединков. Самым популярным видом поединка была копейная сшибка. Два рыцаря разгонялись навстречу друг другу и пытались ударом копья выбить противника из седла. В XV в. участники стали соревноваться через барьер, во избежание прямого столкновения, как правило заканчивавшегося трагически. Разновидностью этого поединка был вид состязаний, в котором рыцари старались на скаку сбить копьем венок с головы противника.

Практиковались также пешие бои, групповые схватки и даже схватки на воде, когда противники, стоя в лодках, старались сбить друг дружку в воду. Пеший поединок обычно велся до определенного количества ударов, за один поединок могло поменяться несколько видов оружия. Например, начав с копий, рыцари могли продолжить поединок на боевых топорах и закончить бой на мечах. Пеший поединок также зачастую использовали в качестве «божьего суда». В этом случае бой заканчивался обычно гибелью одного из участников. Если участник такого поединка сдавался, это приравнивалось к признанию своей вины, и его предавали казни.

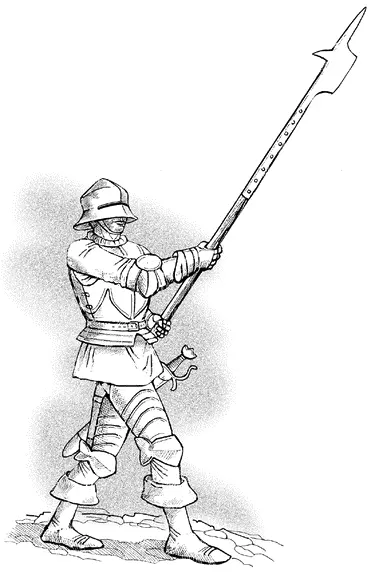

Швейцарский пехотинец, XV в.

В XIV в. Швейцария представляла собой ряд раздробленных областей — кантонов. Перед угрозой захвата со стороны австро-германской Священной Римской империи им пришлось объединиться и вести войну за свою независимость.

Основной ударной силой швейцарцев было пехотное ополчение. Главным их нововведением стало возрождение античной тактики боя в плотном строю, что вновь сделало пехоту полноправным родом войск. Свои квадратные построения швейцарцы называли «баталии».

В отрядах швейцарцев царила железная дисциплина. Первого запаниковавшего в бою солдата вешали. Под страхом смертной казни в отрядах швейцарцев было запрещено брать пленных ради выкупа, что было обычной практикой того времени. Зачастую швейцарцы отличались беспощадностью и жестокостью по отношению к врагу. Например, гарнизоны сдавшихся крепостей могли быть полностью вырезаны, что усиливало страх противника и служило своеобразным психологическим фактором.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: