Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Африканские копья

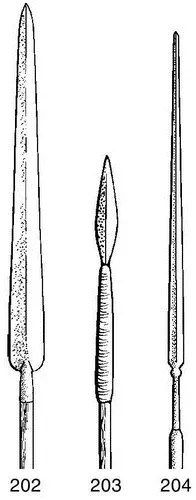

Главным оружием африканских народов, как на войне, так и на охоте, было копье. Все африканские копья можно разделить на две группы: метательные и копья для ближнего боя. Копья для ближнего боя имели, как правило, длинный наконечник, достаточно массивный и широкий, наподобие средневековых европейских протазанов. Наконечник подобной формы позволял наносить не только колющие, но и рубяще-режущие удары копьем, предварительно перехватив древко двумя руками. Таково, например, копье масаи (рис. 202) или зулусский большой ассегай, предназначенный для рукопашной схватки, в отличие от малого ассегая, предназначенного для метания (рис. 203). Древко у африканских копий зачастую бывало очень коротким, иногда не более 1 м в длину.

Сражения между африканскими племенами, как правило, начинались с дистанционной атаки с помощью метательного оружия — лука, дротиков, метательных дубинок и т. д. После этого враждующие стороны сходились и начиналась рукопашная схватка с применением копий, дубинок и другого оружия ближнего боя. Битва продолжалась до тех пор, пока одна сторона не признавала себя побежденной.

Зулусский воин, Южная Африка, XIX в.

Зулусы — коренные обитатели Южной Африки.

Изначально cпорные вопросы между зулусами и соседними племенами решались, как правило, в заранее оговоренном месте. Столкновения эти походили на спортивные состязания. После «перестрелки» метательными копьями племена сходились, и битва разбивалась на ряд отдельных поединков. Сторона, потерпевшая поражение, выплачивала победителям дань или была вынуждена идти на территориальные уступки. Потери в результате таких стычек обычно были незначительными.

В 1816 г. королем зулусов становится Шака. Последующие военные успехи зулусов традиционно связывают с его именем. Ему приписывается введение новой системы организации армии, а также тактики боевых действий зулусов.

Шака ввел для своих подданных обязательную воинскую повинность. Зулусский юноша призывался на службу в 18 лет, проходил военное обучение: учился обращению с копьем и щитом, боевым действиям в сомкнутом строю и т. д. Воин находился в распоряжении короля, жил в казармах с другими бойцами вплоть до своей женитьбы, после чего переходил в резерв.

Зулусская армия делилась на полки, по 1000 человек в каждом. Полк, в свою очередь, делился на сотни и десятки. Во главе каждого отряда стоял офицер. Каждый полк имел свою форму, состоявшую из окрашенных в определенный цвет церемониальных перьев и меха.

Оборонительным вооружением зулуса был массивный щит из воловьей кожи, закрепленный на вертикальной перекладине, которая служила также рукоятью. Основным наступательным оружием было большое копье для рукопашного боя — ассегай, а также малые метательные копья. В ближнем бою использовались дубинки, знатные воины носили топоры.

Шака отказался от традиционного боя на дистанции с помощью метательного оружия, который был главной формой военного столкновения до него. Основой тактики зулусских отрядов стал ближний бой в сомкнутом строю. Шака заставлял своих воинов стремиться к рукопашной схватке с противником, убеждая их в эффективности ближнего боя по сравнению с дистанционным.

Эти реформы и последовавшие за ними завоевательные походы против соседних племен привели к тому, что империя зулусов выросла в размерах в несколько раз. Однако с усилением активности европейских колонизаторов зулусам пришлось вести войну уже с отрядами англичан и буров (голландских поселенцев). Европейские отряды были вооружены современным огнестрельным оружием и хорошо организованы. Несмотря на упорную борьбу, зулусы не могли на равных противостоять европейским колонизаторам. В результате Южная Африка на долгие годы потеряла независимость.

Метательные копья

Отдельного упоминания заслуживает древковое оружие, предназначенное для метания. В некоторых источниках такое оружие фигурирует также под названием «дротик».

В первую очередь необходимо отметить, что копья для ближнего боя и копья для метания — это принципиально разные типы древкового оружия. Конечно, случаи, когда метательным копьем дрались, а обычное копье метали в противника, происходили, но это было скорее исключением из правил.

Метательные копья с наконечником из камня и кости появились в эпоху мезолита. Спустя некоторое время появились копьеметалки — приспособления, увеличивающие дальность броска копья в несколько раз. Копьеметалка представляла собой дощечку с упором для копья либо ременную петлю.

Поскольку метательное копье часто оказывалось оружием одноразового использования, то начиная с первобытных времен оно представляло собой максимально простой в изготовлении и дешевый вариант копья.

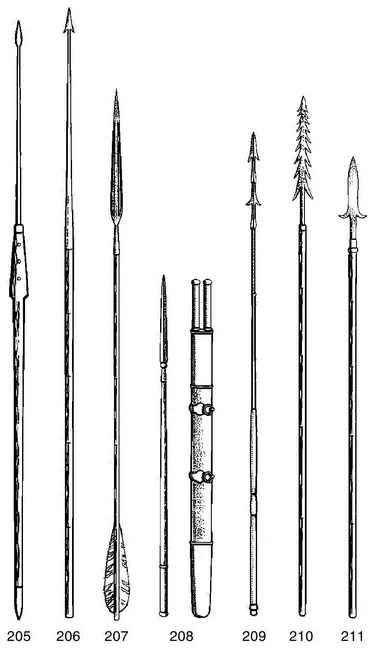

Метательное копье — дротик, как правило, не превышал в длину 2 м, а обычно был еще короче. Древко дротика также было тоньше в диаметре, чем древко копья для ближнего боя. Наконечник был выполнен максимально просто, часто использовался черешковый способ крепления. Иногда на метательных копьях применяли так называемые «невозвратные» наконечники с сильно отогнутыми краями, наподобие гарпуна. Подобный наконечник сильно затруднял извлечение дротика из раны либо из щита противника (рис. 206, 209, 210).

В эпоху Античности метательное копье, наряду с пращой и луком, было равноправным, если не доминирующим видом метательного оружия. Существенную часть армий античной Греции составляли пелтасты — воины, метающие дротики. В римской армии было широко распространено метательное копье — пилум (рис. 205). Обычно бой римской пехоты начинался с метания пилумов. Застрявший во вражеском щите пилум мешал маневрировать, на него можно было наступить, оттягивая щит противника вниз. Длинный металлический наконечник пилума не давал противнику перерубить его. По подобию пилума был сделан также германский дротик ангон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: