Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Средние века метательное копье уступает свои позиции более мощным — луку и арбалету, но из арсенала воинов окончательно не исчезает. Широко распространены метательные копья — сулицы — были на Руси. Использовали метательные копья и на Востоке, и в Европе. Иногда, для придания дополнительной устойчивости в полете, дротики снабжались оперением, как у стрел. В качестве примера можно отметить метательное копье ландскнехтов — шафелин. Шафелин имел длинный, полый внутри наконечник и хвостовое оперение (рис. 207).

На Востоке, несмотря на подавляющее господство лука как метательного оружия, дротики также нашли свое место в комплекте вооружения воина. Главное преимущество метательного копья было в том, что его можно было метать одной рукой, поэтому он часто применялся всадниками. Таким дротиком был турецкий и персидский джерид, обычно носимый в футляре по две-три штуки.

Метательные копья вышли из употребления вместе с луками и арбалетами, постепенно уступив место огнестрельному оружию. Тем не менее метательное копье осталось основным боевым и охотничьим оружием для большинства племен, до сих пор живущих первобытнообщинным строем.

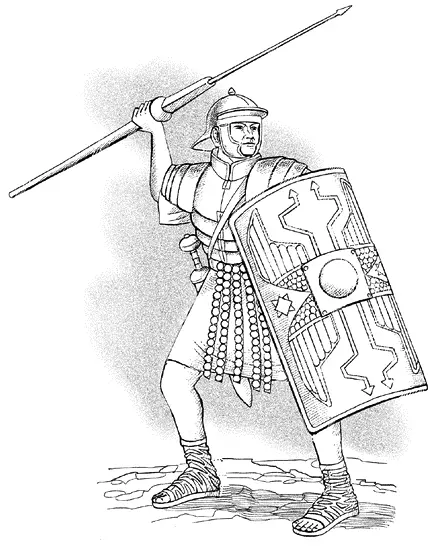

Римский легионер, I в. н. э.

Рим был основан в VIII в. до н. э. Город быстро развивался и вскоре подчинил себе большинство окрестных италийских племен. Изначально главой Рима был царь, впоследствии образовалась Римская республика, где главным управляющим органом был сенат, назначающий консулов для командования армией. Со временем республика преобразовалась в Римскую империю. Рим вел постоянные завоевательные войны. Во времена своего расцвета Римская империя включала в себя огромную территорию вокруг Средиземного моря — большую часть Европы, Северную Африку, Малую Азию, Ближний Восток.

Основная роль в создании и защите столь мощного государства принадлежала армии. В Римской республике каждый годный по возрасту и состоянию здоровья гражданин считался военнообязанным. В мирное время среди резервистов проводились постоянные учения. Впоследствии армия стала профессиональной.

Римская армия была отлично организована, использовала передовое для того времени вооружение и тактику, а главное, имела богатейший опыт боевых действий против самых разных противников. Основной тактической единицей римской армии был легион. Как правило, легион состоял из 4000—4500 пехотинцев и около 300 всадников.

Кавалерия выполняла вспомогательные задачи — разведка, преследование противника. Пехота делилась на легкую и тяжелую. Легкая пехота — велиты — сражалась на дальней дистанции метательным оружием.

Основной ударной силой римской армии была тяжеловооруженная пехота — легионеры. Легионеры делились на три категории: гастаты — молодые воины первых шеренг, принципы — основные бойцы 30—35 лет, как правило, стояли в средних рядах, триарии — наиболее опытные бойцы, ветераны 40—45 лет, стоявшие позади и вступавшие в бой только в случае особой необходимости.

Главное отличие римского боевого построения от греческой фаланги состояло в том, что римляне не пытались выстроить сплошной фронт, а строились отдельными отрядами — манипулами, центуриями и когортами, что делало их построение более гибким и маневренным.

Залогом военных побед римской армии была суровая дисциплина. Трусость, неповиновение приказу, дезертирство карались смертью. В случае если трусость проявил весь отряд, могла применяться децимация — казнь по жребию каждого десятого солдата.

Защитное вооружение римского пехотинца — легионера в I в. состояло из составного металлического панциря — лорики, шлема и большого щита — скутума. Стандартным наступательным оружием было копье, пилум, меч гладиус и кинжал пугио.

Римская империя начиная с IV в. постепенно приходила в упадок. Становилось все труднее контролировать столь обширную территорию. Основу армии стали составлять варвары-наемники. В V в. Римская империя раскололась на Западную — со столицей в Риме и Восточную, со столицей в Константинополе. В 476 г. Западная Римская империя прекратила свое существование под беспрерывными ударами «варварских», главным образом германских племен.

Длинноклинковое оружие

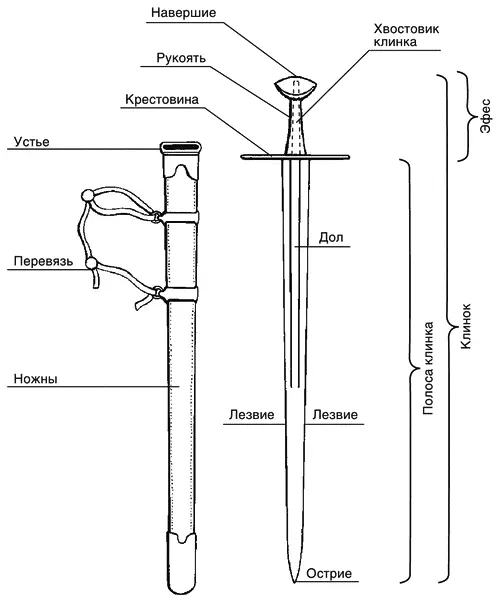

Длинноклинковым холодным оружием принято называть оружие, состоящее из эфеса и клинка длиной более 50 см. Эфес длинноклинкового оружия, как правило, состоит из рукояти, навершия и защитных элементов — крестовины, дужек и т. д. На клинке могут быть предусмотрены ребра жесткости и долы — канавки, служащие для облегчения веса меча, которые иногда ошибочно называют «желобками для стока крови».

Существует огромное количество образцов длинно-клинкового оружия, многие из которых достаточно трудно подвергнуть какой-либо классификации. Тем не менее принято выделять несколько наиболее распространенных типов длинноклинкового оружия.

Меч — рубяще-колющее холодное оружие, с прямым обоюдоострым клинком и простым эфесом (рис. 212). Мечи могли быть как исключительно рубящими, так и предназначенными для рубящих и колющих ударов.

Иногда общим термином «меч» называют длинно-клинковое оружие в целом, вне зависимости от конструктивных отличий.

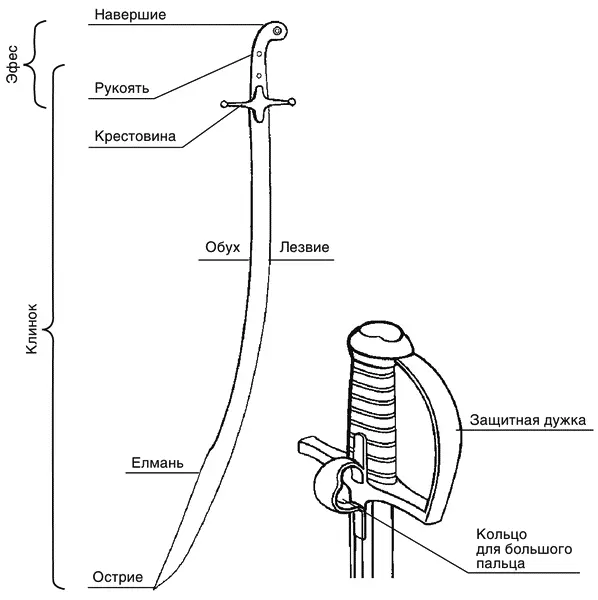

Сабля (от венг. szabni — резать) — рубящее или рубяще-колющее длинноклинковое холодное оружие с изогнутым клинком, заточенным по выпуклой стороне (рис. 213).

Сабля, в ее сформировавшемся виде, пришла в Европу с Востока — из Турции, Персии и арабских стран. Благодаря своей конструкции сабля хорошо подходила для нанесения эффективных рубящих ударов, но встречались образцы, предназначенные как для рубки, так и для укола. Чем больше была кривизна сабельного клинка, тем эффективнее был рубящий удар и тем сложнее было нанести удар колющий. Для усиления рубящего удара на конце клинка сабли иногда делали расширение — елмань. Особенной популярностью сабля пользовалась у конных воинов.

Шпага (от ит. spada) — колюще-рубящее длинноклинковое оружие, с обоюдоострым клинком и развитым эфесом (рис. 214). Шпага появилась и получила широкое распространение в Европе в XVI—XIX вв.

По сути, шпага является развитой формой меча, конструкция которой предусматривает в первую очередь нанесение колющих ударов, но позволяет наносить и рубящие. Шпагу с клинком, предназначенным только для укола, в отечественной литературе принято называть рапирой. Еще одно отличие шпаги от меча — эфес, как правило, сложной формы, с защитными дугами и кольцами, предохраняющими руку бойца. Существовало множество различных вариантов шпажных эфесов самых различных конструкций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: