Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия

- Название:Малая энциклопедия холодного оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4613-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Югринов - Малая энциклопедия холодного оружия краткое содержание

В этой книге вы найдете подробнейшее описание разных видов холодного оружия: от древнейших дубинок и булав до современных штык-ножей. Автор рассказывает об эволюции оружия Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и других стран мира.

Перед вами предстанет панорама уникальной коллекции холодного оружия: копий, стрел, кинжалов, топоров, мечей, кастетов, штыков, ятаганов, кортиков, джамбий, ножей и многих-многих других видов. Вы увидите, в чем особенности и принципиальные отличия холодного оружия от других его типов, проследите все этапы его развития и узнаете причины, по которым его роль в боевых действиях была утрачена.

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом. Адресовано широкому кругу читателей.

Малая энциклопедия холодного оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

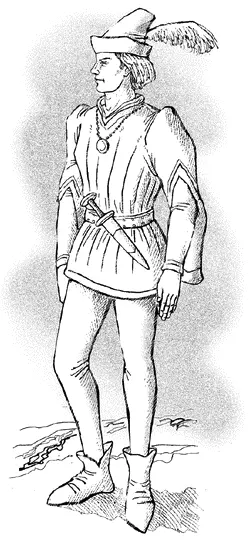

Европейский дворянин, XV в.

В XIII—XIV вв. в Европе сложилась система воспитания молодых людей знатного происхождения. В 7 лет мальчики становились пажами и поступали на службу к знатному рыцарю — своему родственнику, просто богатому сеньору или даже к королевскому двору. Молодой человек обучался искусству владения оружием, светским манерам, верховой езде, уходу за лошадьми и доспехами. В обязанности пажей, кроме всего прочего, входило прислуживание господам за столом, особенно ценилось умение правильно нарезать мясо.

В 14 лет юноши становились оруженосцами при своем господине. Оруженосец обязан был сопровождать рыцаря в походах и помогать надевать доспехи перед боем. Во время сражения оруженосец обязан был сражаться рядом с господином и защищать его.

В возрасте 21 года молодой человек, овладевший всеми премудростями военного дела, проходил посвящение в рыцари. На торжественной церемонии он приносил клятву верности своему сеньору — герцогу, графу или королю, опоясывался мечом и получал золотые шпоры, как символ рыцарства.

Боевого коня и полный комплект рыцарского снаряжения могли позволить себе не все воины даже знатного происхождения. Поэтому многие молодые люди старались уклоняться от посвящения, оставаясь оруженосцами.

Главным в процессе обучения будущих рыцарей было обучение приемам обращения с оружием и верховой езде. Но кроме этого, считалось, что образованный человек должен был обладать приятными манерами, уметь слагать стихи, играть в шахматы и владеть хотя бы одним музыкальным инструментом.

К XII в. сложился определенный кодекс рыцарской морали. Согласно этому кодексу, идеальный рыцарь должен быть отважным и умелым воином, хорошо образованным, великодушным и щедрым. Поэтами воспевалась возвышенная любовь рыцаря к прекрасной даме. На деле рыцари редко соответствовали этому идеальному образу.

Оруженосцы и рыцари далеко не всегда ходили в боевом облачении. Доспехи они надевали непосредственно перед боем. В быту было принято носить обычную одежду того времени, полагающуюся по статусу. Меч для повседневной носки использовался редко, с гражданским костюмом, как правило, надевали кинжал.

Впоследствии, в эпоху Ренессанса, кинжал как элемент костюма и атрибут знатного происхождения сменила шпага. На протяжении XVII в. в Европе шпага и кинжал могли носиться параллельно, но к началу XVIII в. шпага как часть костюма дворянина окончательно вытеснила кинжал.

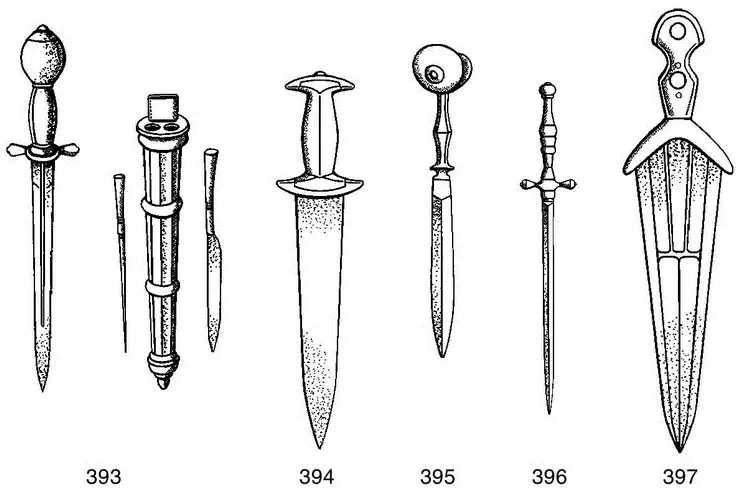

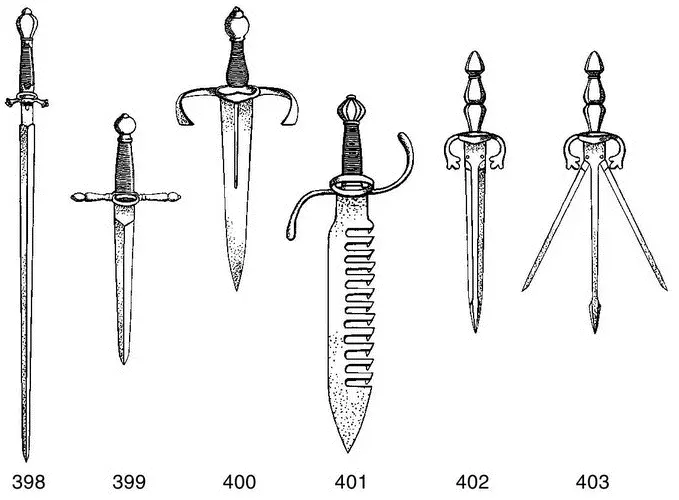

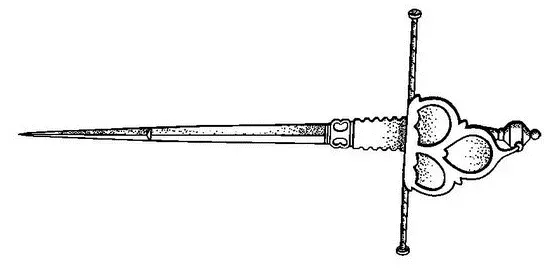

Фехтовальные кинжалы, Европа, XVI—XVII вв.

В XVI в. в Европе существенно выросло качество изготовления холодного оружия. Оно стало более прочным и легким. Этот факт, а также постепенный отказ от защитного вооружения позволил значительно обогатить арсенал фехтовальных приемов.

С облегчением веса меча и постепенным превращением его в шпагу, а впоследствии в рапиру появилась возможность использовать в качестве оружия для второй руки фехтовальный кинжал, или, как его еще называют, дагу. Поскольку парировать кинжалом колющий удар гораздо проще, чем рубящий, то кинжал стал выполнять защитные функции, которые раньше выполнял щит.

Существовало большое количество разновидностей фехтовальных кинжалов. Первые образцы были аналогичны по строению средневековому квилону. Постепенно конструкция фехтовальных кинжалов все более усложнялась. Со временем клинок даги удлинился, став исключительно колющим, у его основания могли располагаться ловушки-шпаголомы для вражеского клинка. Эфес даги дополнился треугольным защитным щитком, крестовина стала длиннее (рис. 404).

Отдельного упоминания заслуживают фехтовальные кинжалы, снабженные различными приспособлениями для захвата вражеской шпаги, наподобие испанского «ломателя клинков». Клинок таких кинжалов имеет глубокие прорези, образующие ряд зубьев. На их концах закреплены подвижные зубцы меньшего размера, не дающие шпаге противника при попаданиии в прорезь выскочить из нее (рис. 401). Существовали также кинжалы с двумя или тремя разбрасывающимися в разные стороны под воздействием пружины клинками.

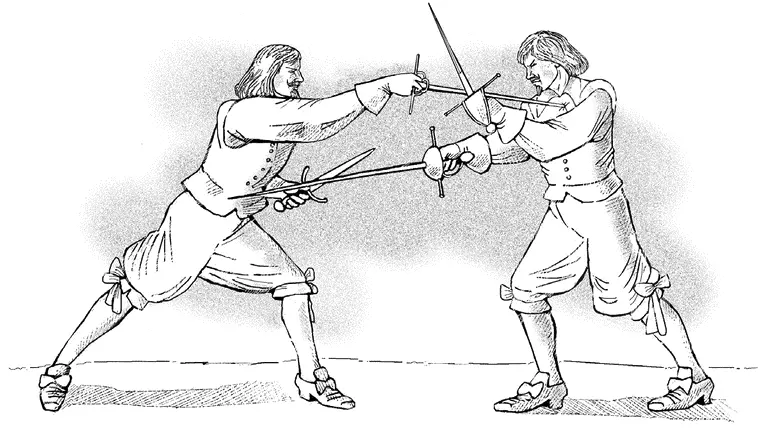

Во время схватки на шпагах и кинжалах кинжал всегда держали прямым хватом, острием к большому пальцу.

Дуэль на шпагах и кинжалах, Европа, XVII в.

Дуэль произошла, по всей видимости, от средневекового судебного поединка, который появился у германских племен еще в дохристианскую эпоху. Если других способов выяснить истину не оставалось, то с помощью судебного поединка решались многие спорные вопросы. Победитель в поединке считался правым перед богами и людьми.

В XVI—XVII вв. популярность поединков в Европе необычайно возросла. Особенно часто дуэли происходили среди дворян. Достаточно было любого, самого незначительного повода для ссоры со смертельным исходом.

Существовали неписаные правила дуэльного кодекса: вызов на дуэль в письменном виде, встреча в оговоренном месте, выбор оружия вызванной стороной, обязательное присутствие на дуэли секундантов. На деле эти формальные правила соблюдались далеко не всегда. Зачастую дуэлянты шли на заведомо бесчестные поступки ради победы. Самым распространенным способом махинаций было поддевание доспехов под одежду. Иногда враждующие стороны просто приводили с собой на дуэль вместо оговоренных двух-трех секундантов большой вооруженный отряд, и тогда дуэль превращалась в избиение малочисленной стороны. Часто секунданты в ходе поединка решали также скрестить шпаги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: