Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Канон южной ветви даже по языковой модели находится ближе всего к первоначальному учению. Это язык пали, народный индийский диалект, который по произношению относится к санскритскому приблизительно так же, как итальянский к латинскому. Палийский канон – Трипитака, «три корзины», – чрезвычайно обширен. Дело в том, что тексты были записаны на пальмовых листьях и занимали три корзины, отсюда его название. Три части, на которые он делится, носят названия: Виная-питака – этика (или дисциплина) и церемониал, Суттапитака – книга поучений, или догматика, содержащая учение Будды, а также легенды и истории о его предыдущих рождениях и, наконец, Абидхамма-питака – метафизика. Последняя, вероятно, позднейшего происхождения (III – I вв. до н. э.). В то же время некоторые из Никайя – так называются сборники Сутта-питаки – равно как и из книг Винайя-питаки, несомненно, относятся к глубокой древности, и в них надо искать мудрость истинного учения буддизма.

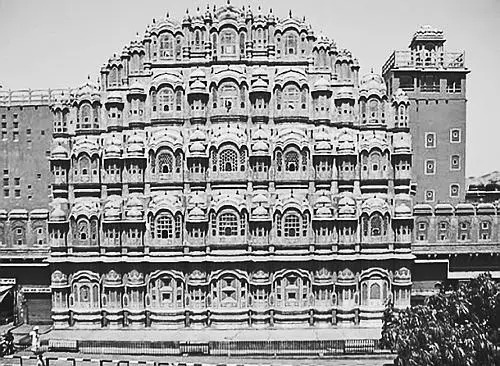

Хава Махал (Джайпур). Орнаментальный фасад

Как близко соотносятся палийские тексты с первоначальной проповедью Будды и его первых учеников, с точностью судить невозможно. Однако, довольно вероятно, что отдельные части, например Магавагга (Mahavagga) в Сутта-Питаке, действительно принадлежат самому учителю или его ближайшим сподвижникам. Также следует принимать во внимание, что большая и важнейшая часть священных текстов была известна первому Собору буддистов, который собрался через сто лет после смерти Будды и, следовательно, относится к тому времени, когда еще сохранялась достоверная традиция. Более древние части канона довольно определенно различаются от позднейших по форме и по содержанию. В первых находятся глубокомысленные и остроумные изречения, простые рассказы и стихи, в то время как более поздние части отличаются растянутостью и непонятным характером и довольно ясно различаются как позднейшая вставка.

Дворец в Орчхе

Палийский канон дополняют множество других важных буддийских манускриптов на пали, санскрите, китайском и других азиатских языках. Из наиболее выдающихся следует назвать «Вопросы царя Милинды» (Милиндапанха), написанные в I в. н. э.; сборник догматов «Путь к очищению» (Висуддхимагга), составленный в V в. н. э., а также «Краткое изложение значения чистого знания», или Абхидхамматтхасангаха, авторство которого принадлежит Аннурудхе, жившему в XI в. н. э.

Кроме канонических сочинений, буддисты махаяны признают еще множество других священных текстов. Среди них можно упомянуть «Описание рая Сукхавати» (Сукхавативъюха) и, конечно же, подробное руководство о том, как стать Буддой – «Путеводитель к Совершенной мудрости» (Праджнапарамита-сутра).

Некоторые из этих книг писались с практическим уклоном, другие имеют философскую направленность. Разные философские школы собирались для обсуждения тех или иных произведений, а затем создавали свои собственные руководства (шастры), чтобы дать еще одно подробное обоснование буддизма или предложить какое-то новое его толкование.

Теперь, обращаясь к северным источникам, стоит в первую очередь упомянуть собрание санскритских произведений, найденное в 1828 г. в Непале. Эта литература несколько отличается от южной. Канон носит менее определенный и законченный характер, это объясняется тем, что, в то время как южная ветвь имела одну общую традицию, северная разделилась на многие направления и секты, различные взгляды которых нашли свое отражение в литературе.

Любопытно, что подлинные тексты Винайя отсутствуют в непальской редакции, а их место занимают обширные легенды (Авадана). Немаловажным источником является также Лалитавистара, в которую включена часть биографии Будды. Еще одну группу буддийских сочинений, которые наряду с Трипитакой занимают важное место (как Атхарваведа после трех книг Вед), составляют Тантра (волшебные книги) и Дарани (магические изречения).

Литература севера имеет намного больше редакций, чем южная. Сюда относится обширная литература, найденная в Тибете: к ней относится множество канонических и неканонических сочинений в переводах, которые составлены по санскритским и палийским оригиналам начиная с VII в. н. э. Еще в первой половине XIX в. европейцы познакомились с тибетскими сборниками, которые назывались Каджиур и Танджиур. Каджиур содержит семь главных разделов, из которых Дульва соответствует Винайе, a Мдо-Cympa Ргиуд – Тантре. Многие важные части этих сборников были переведены и обработаны, да и позднейшей тибетской литературе уделялось соответствующее внимание.

Столь же важными считаются и китайские источники. Хотя китайские сочинения представляют собой переводы как южных, так и северных канонических и неканонических произведений, однако они так сильно отличаются от известных санскритских и палийских книг, что почти все без исключения указывают на происхождение от неизвестных нам оригиналов. Еще большее значение, чем все эти переводы, имеют рассказы о путешествиях китайских паломников, которые посещали Индию, чтобы укрепиться в вере на родине буддизма и принести с собой оттуда священные реликвии, изображения, но прежде всего копии богословских книг.

Буддизм с момента своего появления был, прежде всего, практически-религиозным движением. Это противоречит достаточно распространенному мнению, которое в появлении учения Будды видело своего рода социальную реформацию. Что касается философии, то сам Гаутама-Будда очень мало ею занимался. И хотя его учение нельзя до конца понять без знания философских систем, однако он так мало стремился создать новую систему, что, скорее, даже не советовал своим ученикам заниматься такого рода делами. Его учение было именно для тех, кого не удовлетворяло философствование школ. Единственные вопросы, на которые он стремился ответить, были практические вопросы жизни: что такое страдание, отчего оно происходит и как можно освободиться от него?

Статуя Будды. Кушанский период

Столь же далек был Будда от того, чтобы выполнять социальную миссию, например, бороться с кастовыми порядками. Такого рода мирские отношения не имели для него никакого значения, и хотя он не был сторонником кастовой системы, но он так мало интересовался ее устранением, что распространение буддизма содействовало в какой-то степени сохранению традиционного порядка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)