Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Название:Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-65395-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв. краткое содержание

Первая иллюстрированная энциклопедия военного дела Древней Руси — от рождения Русского государства до его расцвета в XI веке. Всё о воинском обучении и боевом применении княжеских дружин и народного ополчения. Исчерпывающая информация о защитном и наступательном вооружении русских «храбров», их образе жизни, богах и жертвоприношениях, врагах и союзниках, стрелковой подготовке и навыках рукопашного боя, походах и осадах, одиночных поединках и массовых побоищах, как сухопутных, так и морских.

Кто оказал большее влияние на военное искусство Древней Руси — варяги или степные народы? Как взаимодействовали на поле боя русская пехота и конница, какие тактические приемы применяли? Что доподлинно известно о «несокрушимом строе» русских ратей (помните, в «Слове о полку Игореве» «храбрые русичи перегородили поле червлеными щитами») в сравнении с эллинской фалангой, боевыми порядками римских легионов и скандинавской «стеной щитов»? Как сражались, умирали и побеждали наши воинственные предки, во что веровали, кому молились, ради чего шли на смерть, стяжав бессмертную славу? В данной книге вы найдете ответы на все эти вопросы. Цветное коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями картин, рисунков и реконструкторских фотографий.

Военное дело Древней Руси IX-XI вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В. М. Васнецов. Отдых Владимира Мономаха на охоте. Охота была излюбленным развлечением русских князей, своеобразной боевой тренировкой. Князь Владимир Всеволодович Мономах оставил в своем «Поучении», адресованном детям, красочное описание своих охотничьих приключений — он упоминает опасные схватки с дикими быками-зубрами и турами, оленями, медведями.

Князь распределял между своими воинами добытые в боях сокровища, дарил дружинникам ценные подарки и устраивал пиры.

Пир для человека Древней Руси ни в коем случае не был заурядной попойкой. Это было в известном смысле священное действие, повторение пира богов. Для скандинавских воинов пир конунга воспроизводил тот пир, который бог войны и победы Один устраивал в Вальгалле для павших в боях воинов-эйнхериев. Пир был окном в мир богов. Так что вовсе не только питье хмельных напитков как таковое имел в виду сын Святослава Владимир, когда сказал: «Руси есть веселье питие, не можем без того быти…».

А один из сыновей Владимира, князь-братоубийца Святополк Окаянный, из-за дружинного пира однажды проиграл сражение. В решающий момент, когда уже пора было строить войско и готовиться к бою, Святополк, по словам летописца, «пил бе с дружиной своею…». Результатом стала военная катастрофа.

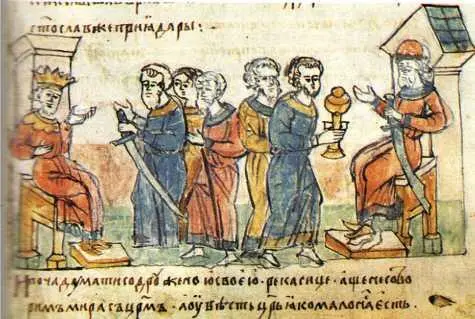

«Нача думати с дружиною своею…». На миниатюре Радзивилловской летописи изображен момент вручения даров византийского императора Иоанна Цимисхия князю Святославу Игоревичу. Князь решил посоветоваться с дружиной о возможности продолжения тяжелой военной кампании против греков. Радзивилловская летопись — замечательный памятник древнерусского книжного искусства. Она создана в XV в. Текст иллюстрирован множеством миниатюр, которые являются важным изобразительным источником для изучения костюма поздней Руси. Основу текста Радзивилловской летописи составляет «Повесть временных лет».

Святослав совещается со своими дружинниками. Миниатюра Радзивилловской летописи.

Дружинные пиры и на Руси, и в Скандинавии устраивались обыкновенно за счет рядовых общинников, обязанных князю и дружине защитой от врагов. Когда заканчивался сезон походов, князь с дружиной отправлялся в полюдье. Вот как описывает полюдье русов византийский император Константин Багрянородный:

«Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступает ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия, что именуется „кружением“, а именно — в Славинии вервианов, другувитов, кривичей, севериев и прочих славян, которые являются пактиотами росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы, они оснащают их и отправляются в Романию».

Оковка питейного рога. Русь, X в. Обязательным атрибутом дружинных пиров были рога для питья, окованные листовым серебром. Из них пили как на Руси, так и в Скандинавии. Однако у славян пиршественный бычий рог имел особый смысл — дикий бык-тур считался священным животным бога Перуна, покровителя славянских воинов, и защитником всего рода древних «словен».

Что же такое древнерусское полюдье? Это древнейший способ обеспечения военной защиты, известный как на Руси, так и в Скандинавии. Обращение к скандинавским источникам позволяет многое прояснить.

Механизм полюдья несложен. Есть военный вождь (например, князь или конунг), и у него есть дружина. Это постоянные военные силы древнего общества. Они не пашут и не сеют, однако им надо как-то существовать — их кормит народ, который они защищают. Вождь с дружинниками разъезжает по «подведомственной территории», ненадолго останавливаясь в условно оговоренных местах. В нашем случае это, очевидно, небольшие славянские города — центры племенных княжений. Такие княжения Константин называет «Славиниями», по аналогии с такими же образованиями ранних славян, чьи нашествия сотрясали Византию в VI столетии. Местами остановки «князя Руси» могли быть и особые «погосты», в которые свозилась дань.

Дань, по всей видимости, собиралась именно зимой, во время полюдья — объезда славянских земель. Проследить это можно довольно легко: известно, что хазары брали со славян дань «по белеи веверице» — зимней белке. Впрочем, как раз хазары могли наезжать за данью летом — их основные источники продовольствия лежали в Степи и никакого отношения к славянским землям не имели.

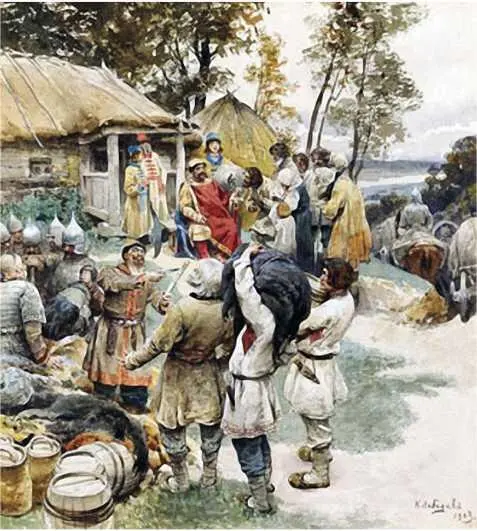

Приезд князя в небольшой славянский городок — всегда событие. О приезде знали заранее и готовили пир для князя и сопровождавших его дружинников. Тут собирали дань, торговали, решали судебные тяжбы, а возможно, и принимали в дружину молодых сыновей местных общинников. Затем русы отправлялись далее.

Так же проводил зиму в поездках по пирам и скандинавский конунг. Скандинавский аналог полюдья назывался «вейцла», т. е. пир, кормление. Конунги имели по всей стране сеть собственных поместий, которыми заведовали особо назначенные люди из числа дружинников или местных жителей, удостоенных такой чести за особые заслуги.

…О составе русской дружины, ее внутреннем устройстве, отношениях дружинников между собой мы знаем не так уж и много — летописные рассказы весьма кратки. Известно, что дружина четко разделялась на старшую и младшую. Младшие дружинники назывались «отроки» и «детские». По скандинавским источникам мы знаем, что в дружину конунга или ярла охотно поступали младшие сыновья свободных общинников-бондов, лишенные права наследования отцовских владений. Такой младший дружинник в Скандинавии звался «дренг» («drengr»).

К. В. Лебедев. Полюдье. Князь Игорь собирает дань с подвластных древлян под Искоростенем.

Старший дружинник, опытный, состоявшийся воин, назывался «муж», а за особые заслуги он мог стать боярином. Бояре на Руси X в. — это ближайшие военные советники князя, они имели свои владения, а иногда (как, например, воевода Игорь Свенельд) и свои дружины, соперничающие по богатству одежды и вооружения с дружинами князей. Именно зависть к разодетым отрокам Свенельда толкнула дружинников Игоря на выдвижение инициативы грабительского похода на древлян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: