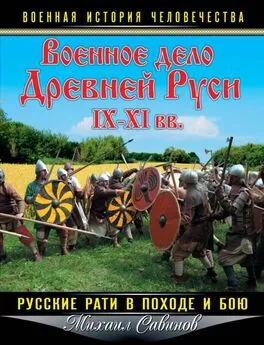

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Название:Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-65395-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв. краткое содержание

Первая иллюстрированная энциклопедия военного дела Древней Руси — от рождения Русского государства до его расцвета в XI веке. Всё о воинском обучении и боевом применении княжеских дружин и народного ополчения. Исчерпывающая информация о защитном и наступательном вооружении русских «храбров», их образе жизни, богах и жертвоприношениях, врагах и союзниках, стрелковой подготовке и навыках рукопашного боя, походах и осадах, одиночных поединках и массовых побоищах, как сухопутных, так и морских.

Кто оказал большее влияние на военное искусство Древней Руси — варяги или степные народы? Как взаимодействовали на поле боя русская пехота и конница, какие тактические приемы применяли? Что доподлинно известно о «несокрушимом строе» русских ратей (помните, в «Слове о полку Игореве» «храбрые русичи перегородили поле червлеными щитами») в сравнении с эллинской фалангой, боевыми порядками римских легионов и скандинавской «стеной щитов»? Как сражались, умирали и побеждали наши воинственные предки, во что веровали, кому молились, ради чего шли на смерть, стяжав бессмертную славу? В данной книге вы найдете ответы на все эти вопросы. Цветное коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями картин, рисунков и реконструкторских фотографий.

Военное дело Древней Руси IX-XI вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Задача бойцов первого ряда — не только наносить удары, но и обеспечить прикрытие копейщикам. Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

Копье из второго ряда строя может работать как сверху вниз (это более травмоопасно), таки прямо вперед. Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

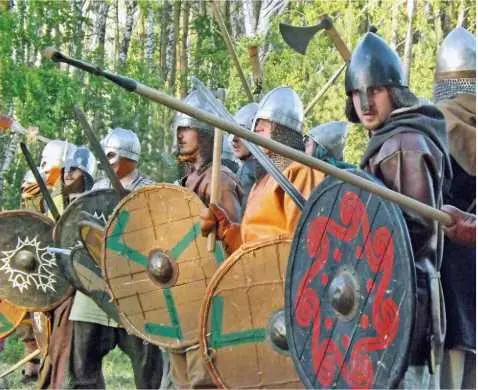

Мощный шум битвы складывается из ударов оружия по щитам и шлемам, столкновения щитов, клича воинов. Фестиваль «Первая столица Руси» (Старая Ладога). Фото Д. Тихомирова.

Ближний бой. Исторический фестиваль «Былинный берег-2012» (Кимры). Автор фотографии А. Копачинский. Число участников сражений на современных исторических фестивалях может достигать нескольких сотен с каждой стороны. Как правило, строй в ближнем бою как единый организм существует недолго, он быстро распадается на отдельные схватки, исход которых решает личное мастерство и тактическая смекалка бойцов. Нередко практикуются фланговые охваты и заходы в тыл противника.

В XI веке русское войско не только в совершенстве владеет строевым боем, но и с успехом применяет сложные, известные еще с античности тактические схемы. Князья-полководцы выигрывают сражения, ничуть не уступая в изобретательности знаменитым стратегам древности. И, пожалуй, самый яркий пример русского полководческого мастерства этого периода — это Лиственская битва.

После смерти крестителя Руси Владимира Святого в 1015 г. между его сыновьями вспыхнула война. Началось с того, что один из старших Владимировичей, Святополк, убил своих младших братьев Бориса и Глеба. Из Новгорода на Святополка выступил Ярослав, нанес брату поражение (тот как раз пировал со своей дружиной), и вынудил того бежать в Польшу к тестю, воинственному королю Болеславу Храброму. Святополк и Болеслав вернулись на Русь с большой армией и разбили войско новгородцев на реке Буг. Теперь уже Ярослав бросился бежать — на север, в Новгород. Он убежал бы еще дальше — за пределы Руси, в Швецию, но ему не позволили сами новгородцы во главе с посадником Константином.

Ярослав вновь отправился на юг во главе войска. На сей раз Святополк использовал против брата уже не поляков (с ними он рассорился, а размещенных по русским городам воинов Болеслава приказал перебить), а печенегов. На реке Альте произошла жестокая битва, в которой победил Ярослав. Святополк бежал, во время этого бегства заболел и умер в страшных мучениях (по описанию «Повести временных лет»).

Нередко столкновение длинных шеренг распадается на отдельные схватки небольших групп. Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

В бою воин обязан отслеживать происходящее вокруг него со всех сторон. Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

Вот тут-то и подключился к войне уже известный нам Мстислав Тмутороканский. Мы помним, как в 1022 г. он одолел в поединке касожского князя Редедю и возложил дань на его народ. В следующем году Мстислав решил попытать счастья в борьбе за Киев.

Если Святополк в свое время опирался на печенегов, то главной силой Мстислава в его походе на Киев оказались, по словам летописца, хазары и касоги. С недавно подчиненными предками черкесов все ясно, а вот какие хазары воевали за Мстислава спустя много лет после гибели каганата — не вполне понятно. Очевидно, какая-то часть беженцев из низовьев Волги осела в Крыму.

Ярослав, одолев Святополка, не остался в Киеве. Неуютно ощущая себя на юге Руси, он продолжал жить в Новгороде. Там он находился и в момент появления под Киевом своего воинственного брата.

Занять Киев Мстиславу не удалось. Сама киевская община не приняла его, киевляне не захотели видеть Мстислава своим князем. Тогда правитель Тмуторокани отправился в недальний Чернигов и обосновался там. Все эти события происходили в 1024 г. и в том же году Ярослав решил выбить брата из Чернигова.

Конический шлем. Начало XI в. Автор реконструкции А. Будилов. Фото И. Курилова Такой шлем мог носить варяжский наемник Ярослава. К этому времени по всей Европе распространился конический шлем с пластиной-наносником. Такие шлемы могли делаться из одного куска металла, что требовало от кузнеца значительного искусства. Большинство подобных шлемов не имели украшений, исключение составляют чешский «шлем св. Вацлава» и шлем, найденный у с. Немия в Карпатах.

На этом месте пора обратить внимание на то, что в развернувшейся на Руси династической войне каждый из старших Владимировичей использовал какую-то внешнюю военную силу. У Святополка это были сначала поляки, а затем печенеги. У Мстислава — черкесы и тмутороканские хазары. Ярослав же в борьбе за киевский стол опирался на варягов — скандинавских наемников.

Связи сидевшего в Новгороде Ярослава со скандинавским миром были прочными, как и у его отца Владимира, который в молодости также занимал новгородский стол. Не случайно именно этих двух князей хорошо запомнили сами скандинавы — под именами «Вальдимар» и «Ярицлейв» они упоминаются в нескольких королевских сагах — в тех эпизодах, где рассказывается о приключениях на Руси норвежских королей-миссионеров, Олава Трюггвасона и Олава Святого.

Варяжским корпусом Ярослава в 1024 г. командовал некий Якун — так летописец переиначил скандинавское имя «Хакон». Об этом вожде нам известны два факта — Якун был слеп, и у него был дорогой, затканный золотом плащ-луда. Об этой луде нам еще придется вспомнить, а пока обратимся к походу Ярослава на Чернигов.

Узнав о приближении Ярослава и варягов, Мстислав мобилизовал северянское ополчение Черниговской земли, взял свою испытанную во многих боях дружину и со всей этой силой выступил навстречу брату — к городу Листвену. Там и произошло сражение.

Мстислав начал расставлять свои войска уже с вечера:

«…и постави Север в чело противу Варягом, асам ста с дружиною своею по крилома…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: