Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Название:Военное дело Древней Руси IX-XI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-65395-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Савинов - Военное дело Древней Руси IX-XI вв. краткое содержание

Первая иллюстрированная энциклопедия военного дела Древней Руси — от рождения Русского государства до его расцвета в XI веке. Всё о воинском обучении и боевом применении княжеских дружин и народного ополчения. Исчерпывающая информация о защитном и наступательном вооружении русских «храбров», их образе жизни, богах и жертвоприношениях, врагах и союзниках, стрелковой подготовке и навыках рукопашного боя, походах и осадах, одиночных поединках и массовых побоищах, как сухопутных, так и морских.

Кто оказал большее влияние на военное искусство Древней Руси — варяги или степные народы? Как взаимодействовали на поле боя русская пехота и конница, какие тактические приемы применяли? Что доподлинно известно о «несокрушимом строе» русских ратей (помните, в «Слове о полку Игореве» «храбрые русичи перегородили поле червлеными щитами») в сравнении с эллинской фалангой, боевыми порядками римских легионов и скандинавской «стеной щитов»? Как сражались, умирали и побеждали наши воинственные предки, во что веровали, кому молились, ради чего шли на смерть, стяжав бессмертную славу? В данной книге вы найдете ответы на все эти вопросы. Цветное коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями картин, рисунков и реконструкторских фотографий.

Военное дело Древней Руси IX-XI вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Славянам VI–VII веков правильный строй, в общем-то, и не требовался — они вели небольшие межплеменные войны, в крупные походы отправлялись редко. А необходимыми для маленьких войн и защиты от внешних вторжений навыками лесной войны славяне владели прекрасно.

Но Русь IX–X столетий вела уже иную войну, наступательную. Для больших походов было необходимо новое умение — сразиться с крупной армией в открытом бою на ровной местности. Для такого сражения был необходим строй.

Иностранные авторы, писавшие в своих трудах о русах этого времени, строевых сражений не упоминают. Пришли на судах, пограбили, отплыли (или пострадали в морском бою) — так описывают византийцы походы русских отрядов до середины X в. Не упоминают какого-либо русского строя и арабы, однако именно из арабских источников мы знаем ситуацию, в которой русы непременно должны были сражаться именно строем. Речь идет о боях за город Бердаа в 943–944 гг. Летопись этого похода не знает, но арабские авторы запомнили эту эпопею русов хорошо и описали ее весьма подробно.

В 332 г. хиджры (943–944 гг.) большой отряд русов поднялся по реке Куре и напал на богатый город Бердаа, расположенный невдалеке от границ Армении и Грузии. Правил этой областью арабский наместник Марзубан ибн Мухаммед, который в это время воевал в Сирии. Его заместитель попытался организовать оборону города и в дополнение к небольшим регулярным силам собрал пятитысячное войско из ополченцев. Для жителей Бердаа русы были противником новым, незнакомым, и, по словам Ибн Мискавейха, защитники города пренебрежительно отнеслись к незваным гостям, между тем недооценивать противника не следовало:

«Народ этот могущественный, телосложение у них крупное, мужество большое, не знают они бегства, не убегает никто из них, пока не убьет или не будет убит…».

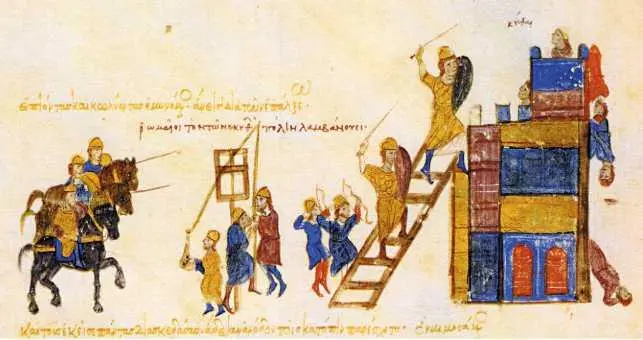

Русские воины штурмуют болгарскую крепость. Миниатюра из «Хроники Иоанна Скилицы». XI в. Как и Лев Диакон, Скилица подробно описал войну Святослава с Византией, причем в некоторых деталях этот хронист расходится с рассказами Льва Диакона. На миниатюре русы используют классическую осадную технику, известную в Византии с античных времен — метательные орудия и длинные лестницы. В действительности русское войско X в. полноценного парка осадных машин не имело. В то же время короткие сложносоставные луки, которыми пользовались русские воины, показаны на миниатюре весьма реалистично.

В начавшейся битве русы обратили в бегство регулярное войско, затем побежали ополченцы и, наконец, горожане — все, у кого были вьючные животные. Русы, разогнав защитников, спокойно заняли город. Обратим внимание на то, что никакого штурма или осады не было. Осада крепостей для русского войска того времени представляла серьезную проблему — ведь в отличие от тех же римлян или византийцев русы не знали сложной осадной техники — метательных орудий, штурмовых лестниц, осадных башен…

Тут подоспел и правитель Марзубан с большим войском — весть о бедствиях в Бердаа разнеслась по всему Закавказью. Но и Марзубану ничего не удалось сделать с русами — каждый раз, когда он пытался выбить из города врагов, его воины не выдерживали боя и бежали прочь.

День за днем терпел Марзубан поражения от русов и, наконец, решил применить хитрость — устроить засаду и завлечь в нее противника притворным отступлением. Но и хитрость едва не закончилась провалом — войско побежало от русов по-настоящему, и правителю стоило больших трудов заставить воинов повернуть и сражаться. Все же ловушка сыграла свою роль, и русы понесли в этом бою большие потери.

В этих сражениях русское войско должно было сражаться в строю, который, вероятно, во многом и обеспечивал победу. Но никаких подробностей на этот счет восточные писатели не сообщают.

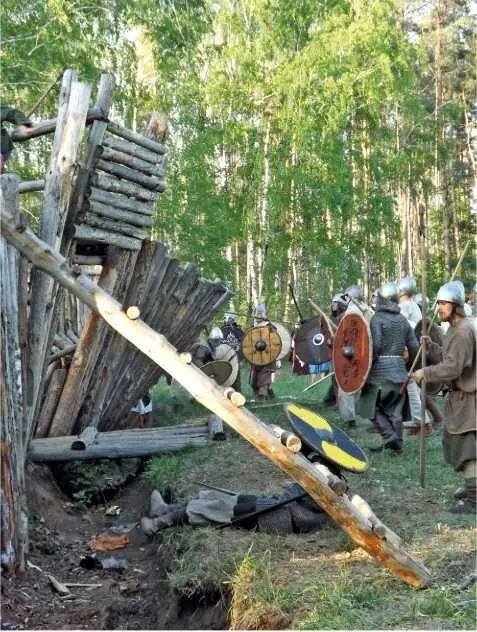

Штурм крепости на военно-историческом фестивале. В данном случае нападающие разобрали часть стены с помощью веревок. Сделать это с реальной крепостью X в. было бы гораздо труднее… Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

Более подробно описывают русский строй времен Святослава византийцы:

«Тавроскифы плотно сомкнули щиты и копья, придав своим рядам вид стены, и ожидали противника на поле битвы…» — пишет Лев Диакон о боевом порядке русских воинов.

При воссоздании конкретных приемов строевого боя нам вновь помогает историческая реконструкция. Правда, относительно небольшое число участников сражений не дает возможности изобразить полностью древние боевые порядки. В современных боях-реконструкциях почти исключен, например, принцип наращивания сил из глубины, известный древним военачальникам со времен античности. Ограниченно применяется метательное оружие, от которого древнее войско нередко несло большой урон еще до того, как начинался ближний бой.

В качестве сюжетов для клубных знамен большинство объединений реконструкторов используют древние изображения или элементы орнамента. Форма знамен (сектор круга с выступами) восходит в большинстве случаев к двум источникам — сохранившемуся готландскому латунному флюгеру из Челлунге и рисунку стяга на древнерусской геральдической привеске времен князя Игоря.

Знамя современного клуба исторической реконструкции (клуб «Гости», Санкт-Петербург). Автор знамени Г. Тихомиров.

Отряд выдвигается на позицию, но еще не разворачивается в строй. Фестиваль «Русборг-2013» (Липецкая обл.). Фото автора.

Знамена древних предводителей дружин могли иметь свои имена. В бою их защищали отборные воины. Описан случай, когда знаменосец проигравшего войска, сняв знамя с древка, спрятал его под своей одеждой и таким образом спас от захвата противником.

Основа древнерусского строя — пехотинец, вооруженный мечом, топором или копьем и защищенный круглым щитом. Щит требует места для маневра, поэтому строй, скорее всего, не был слишком плотным. В то же время строй не должен растягиваться — слишком большой проем между бойцами не дает им возможности защищать друг друга и тех, кто стоит за ними. Смелый и опытный враг может вклиниться в такой проем, разрушить боевой порядок, а это уже чревато деморализацией и бегством, особенно если в бою участвуют, например, малоподготовленные ополченцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: