Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сохранилось немного подробностей о постройках обители того времени. Известно, что на улицу выходила церковь святых Константина и Елены при братских келиях, построенная в 1644 г., под ней в 1646 г. расположили часовню святителя Николая, выступавшую за линию фасадов боковых зданий. В этой часовне, очень почитаемой в народе, находилась святыня – икона святителя Николая, привезенная с Афона архимандритом Пахомием. Перед святым образом горела неугасимая лампада. До начала XVIII века между местными жителями существовал обычай ежедневно в сумерки брать огонь из часовни и зажигать им свечи в своих домах.

Обитель к концу XVII в. имела обширный ансамбль. Видевший ее путешественник Я. Рейтенфельс писал, что она «малым, чем уступала греческому кварталу в Риме». Православные иностранцы, жившие в Москве, по традиции собирались вокруг духовного центра – Никольского монастыря. Это были греки и сербы, армяне и грузины – торговцы и священники. Может быть, не случайно в 1711 г. Петр I пожаловал землю возле Никольского монастыря молдавскому господарю, светлейшему князю Дмитрию Кантемиру, вынужденному эмигрировать в Россию после неудачного Прутского похода. С именем этого государственного деятеля, энциклопедически образованного человека, ученого, члена Берлинской академии наук, связан период создания нового монастырского ансамбля. Построив дом между обителью и Синодальной типографией, Кантемир и его сыновья стали крупными вкладчиками монастыря. На их средства вместо ветхого старого храма выстроили каменный двухъярусный собор, освященный 18 сентября 1736 г. Нижний храм – святителя Николая, верхний – Успения Пресвятой Богородицы.

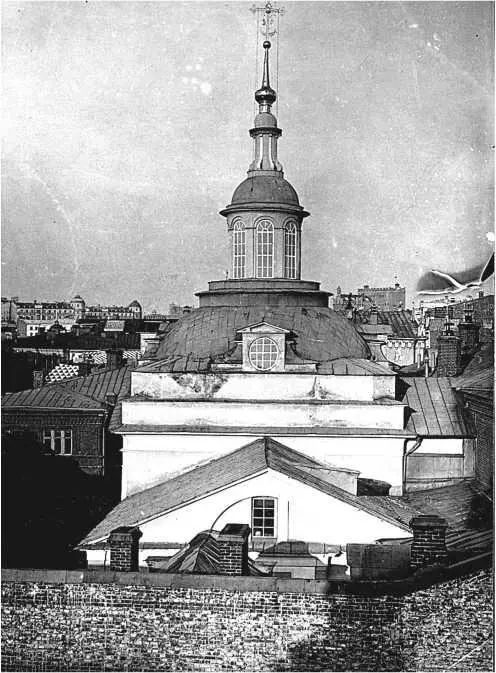

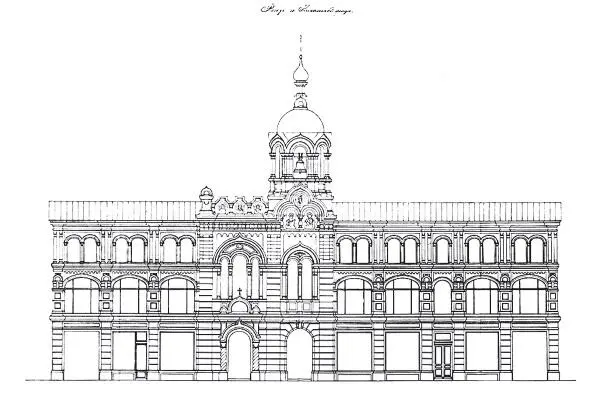

Монастырский собор еще раз значительно перестроили в 1795–1801 гг. по проекту М.Ф. Казакова. В 1801 г. новый собор освятили. Он приобрел строгие классические портики на фасадах и купол с люкарнами, завершенный изящным фонариком с крестом. При этом трапезная и алтарь сохранились от 1736 г. Гравюры начала XIX века наглядно представляют, насколько важную градостроительную роль играл выразительный новый силуэт Никольского храма в панораме Китай-города со стороны Театральной площади. Внутри собора, судя по старым фотографиям, сохранялся редкий по красоте и качеству исполнения четырехъярусный барочный иконостас с богатой позолоченной резьбой и сложными картушами завершения. Стенные росписи были сделаны в разные периоды XIX века. Устремленное ввысь внутреннее пространство было перекрыто крутым сомкнутым лотковым сводом, прорезанным световыми окнами. 3 сентября 1812 г. Никольский монастырь был разорен французами. Известно, что они ободрали иконостас, разграбили ризницу и издевались над архимандритом и иноками. Обитель долго не могла восстановить разрушенное, только в 1848 г. на средства купца М. Бостанджогло привели в порядок храм. В 1902 г. по проекту архитектора Г.А. Кайзера вдоль улицы выстроили новое здание монастырского подворья с гостиничными и конторскими помещениями. Его асимметричный фасад был выдержан в русско-византийском стиле, наверху находилась небольшая колокольня под луковичной главкой. Архитектурным декором ясно выражалось особое культовое предназначение центральной части дома, где освятили часовню святителя Николая. Портал с витыми колонками и кокошниками обозначал вход в нее, над ним сложное трехчастное окно. Под колокольней иная композиция, завершенная килевидным кокошником. Это здание сохранило свой декор до наших дней, сохранился и основной объем колокольни, утрачена лишь глава.

Монастырь закрыли после 1923 г., в зданиях келий разместились различные учреждения. Главной потерей была утрата собора в 1933–1935 гг. Сейчас вместо него – пустое пространство. Сохранилось каре трехэтажных монастырских келий, построенных в начале XX века архитектором К.Ф. Буссе. Их фасады, очень скромной архитектуры, объединены единым мотивом декоративных наличников второго этажа. Через некогда замкнутый двор монастыря пробит сквозной проход с Никольской улицы на Театральную площадь. Здание, выходящее на Никольскую улицу, ныне занимает Российский государственный гуманитарный университет.

Николая, святителя, в Никольском часовня(уничтожена).

Деревянный храм в селе Никольское на реке Химке (в настоящее время – район станции метро «Водный стадион») известен с 1584 г. В 1627 г. князья Черкасские выстроили здесь новый храм, который был закрыт в 1800 г. и разобран из-за ветхости в 1831 г. Место престола по традиции было отмечено часовенным столбом-голубцом. В 1856 г. крестьяне села Никольское решили выстроить новый храм, однако из-за нехватки средств была построена только часовня. Во второй половине XIX в. в часовне был установлен двухъярусный иконостас. На погосте при часовне похоронены два сына Льва Толстого, умершие в младенчестве. Часовня снесена в 1930 г., погост уничтожен после 1932 г. Прах детей Толстых был перенесен на Кочаковское кладбище близ Ясной поляны.

Николая, святителя, в Новой слободе церковь(Долгоруковская улица, дом № 23а).

Новая слобода, или, как более правильно, Новая Дмитриевская слобода возникла в XVII в. при выделении из Старой и Малой Дмитровских слобод. Первоначально в этих местах существовала деревянная церковь святителя Николая Чудотворца. Каменную строили с 1672 по 1703 год на пожертвования прихожан. Главный престол освятили в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Изначально церковь была с одним Никольским приделом и являлась типично посадской. Основной объем был выстроен в форме двухсветного четверика с одной несветовой главой на сомкнутом своде. Кокошники на фасадах отделили широким сложным красивым карнизом, богатый декор выполнили в стиле московское барокко. В середине XVIII века выстроили колокольню. В 1809 г. устроили второй придел – Зачатия Иоанна Предтечи. Перестройка храма началась в 1903 г. Заменили на более масштабные колокольню и трапезную. Работы велись под руководством Н.С. Курдюкова по проекту архитектора С.Ф. Воскресенского. Приделы освятили в 1904 г.: 15 января – Зачатьевский, 8 ноября – Никольский.

В начале 1930-х гг. храм заняли обновленцы. С 1934 г. после закрытия храма Петра и Павла на Ново-Басманной здесь обосновался «митрополит» Александр Введенский. В 1936 г. храм закрыли и отдали под киностудию «Союзмультфильма». Здание значительно переделано. Основная часть храма встроена в пятиэтажный дом. Трапезная с колокольней сохранились, но с частичными переделками. В 1993 г. была зарегистрирована община храма, но богослужения не ведутся, так как церковное здание по-прежнему не освобождено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: