Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Храм при Ермаковской богадельне (после 1917 г. – Ермаковские учебно-производственные мастерские) упразднили в 1922 г. Помещение церкви «на основании резолюции о ликвидации церквей, вынесенной на собрании трудящихся, передано для культурно-просветительных целей». В настоящее время, в результате многолетнего использования храма под хозяйственные нужды, от него сохранился лишь нижний ярус, где располагалась церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра и где 24 июня 1895 г. был погребен Ф.Я. Ермаков. Здание богадельни, выходящее на красную линию улицы, занято Центральным институтом усовершенствования учителей.

Троицы в Александровском приюте для священнослужителей церковь(уничтожена).

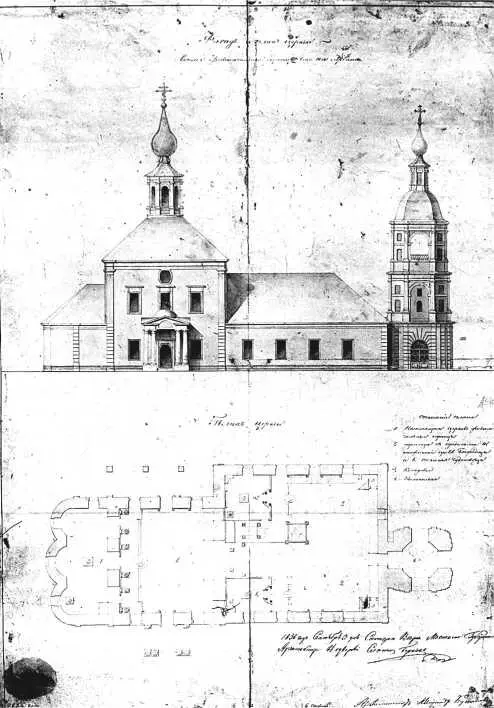

Домовую церковь в честь праздника Святой Троицы освятили 22 декабря 1866 г. в доме графов Толстых, ранее принадлежавшем князьям Грузинским. Здание стояло на внешней стороне Садовой-Кудринской улицы, а участком выходило на Большую Грузинскую улицу. Обер-прокурор Святейшего Синода, друг Н.В. Гоголя, граф А.П. Толстой был женат на княжне Анне Георгиевне Грузинской, которой принадлежало большое земельное владение по Садовой-Кудринской улице. Здесь стоял длинный деревянный одноэтажный дом, который боковым фасадом выходил на красную линию улицы. Архитектурный облик здания не отличался от московских сооружений 2-й четверти XIX в., возведенных после пожара 1812 г. Как правило, это были дома в стиле ампир из дерева, оштукатуренные и декорированные под каменные строения. Только на чертежах Государственного исторического архива Москвы сегодня можно увидеть, как выглядели фасады толстовского дома, и где располагалась церковь, которую устроили в одном из помещений особняка. О внутреннем убранстве храма мало что известно. Однако можно предположить, что его украшение отличалось от прочих домовых храмов города, так как состояние владельцев позволяло пригласить известных живописцев и приобрести ценные реликвии. Актом типично московской благотворительности можно считать передачу всего особняка в управление Попечительству о лицах духовного звания, и 4 ноября 1892 г. в нем открыли приют для престарелого духовенства. К сожалению, деятельность приюта была непродолжительной.

Вскоре после Октябрьской революции 1917 г. церковь закрыли. Деревянная постройка перенесла несколько пожаров и невосполнимых утрат. Позже остатки здания снесли. Выстроенное на его месте в 1930-е гг. сооружение было перестроено по проекту М. Круглова, Б.Тамбиева, Г. Шпольского и окончено строительством в 1970 г. (Садовая-Кудринская улица, дом № 11).

Троицы на Арбате церковь(уничтожена).

Каменную церковь Святой Троицы на Арбате выстроили в 1649–1650 гг. «Постройкой она начата при царе Алексее Михайловиче стрельцами Леонтьева приказу Азарьева, пятидесятниками, десятниками и пятьюстами рядовых» – так сообщала надпись, сохранявшаяся на западной стене перестроенной церкви. Первоначально было три придела: Тихвинской иконы Божией Матери, святителя Николая и святых Прокопия и Иоанна Устюжских (этот придел не восстановили после войны 1812 г.). В 1739 г., при священнике Алексее Лукьянове, церковь «за ветхостью» разобрали и стали возводить новую по плану архитектора Ивана Мичурина. Однако в рукописи М.И. Александровского указывается на отсутствие доказательств авторства Мичурина и высказывается предположение, что, скорее всего, он просто подписал проект.

Уже 23 августа 1741 г. освятили главную холодную церковь Святой Троицы, придел Тихвинской иконы Божией Матери в 1741–1742 гг., теплый Никольский придел – к 1750 г., и только в 1754 г. на средства прихожанина статского советника Михаила Алексеева Хвостова и на поминовение его родителей освятили Устюжский придел. Серединой XVIII века датируются трапезная и колокольня. Во время войны 1812 г. церковь сильно пострадала – французы устроили в ней конюшню. Восстановление началось с трапезной, и к марту 1813 г. возобновили придел Тихвинской иконы Божией Матери (по правой стороне), а к декабрю того же года – Никольский придел (по левой стороне). Холодная главная церковь в честь праздника Святой Троицы возобновили только в 1818 г. В 1831 г. церковь была приходской для молодоженов – Александра и Наталии Пушкиных, живших на Арбате.

О внешнем облике храма можно судить по небольшим сохранившимся изображениям. К основному кубическому одноглавому объему с тремя полукружиями апсид на востоке с запада была пристроена широкая, вытянутая в длину и пониженная трапезная. Замыкала осевую композицию почти квадратная в плане колокольня – острые углы были как бы усечены, срезаны, что делало плавным переход к завершению колокольни в форме сомкнутого купола. Трапезная и основной объем перекрывались на четыре ската. Близкие по силуэту завершения в виде небольшой луковичной главки на восьмигранном барабане высились над церковью, колокольней, над северными въездными воротами со стороны Арбата. Северный вход в храм представлял портик на четырех колоннах, несущих треугольный фронтон с полуциркульным полем тимпана.

Ограда территории церкви со стороны Арбата (четыре ее кованых пролета относились к середине XVIII века) отличалась, насколько можно судить по изображениям, сложным рисунком решетки. Ворота в этой ограде были перестроены в 1882 г. в связи с устройством (после убийства Александра II в 1881 г.) двух часовен – Александра Невского и Троицы – в устоях ворот. Они получили криволинейное завершение с многочисленными «выемками» и волютами, благодаря чему эффектно выделялись на фоне гладкой стены храма. Особенностью храма было наличие большой территории – погоста, которая сохранялась еще и в начале XX веке, занятая домами причта и лавками.

В 1930 г. храм закрыли и вскоре разрушили. На его месте в 1932 г. возвели по Арбату дом № 57–59 для Общества пролетарского туризма и экскурсий, о чем напоминают сохранившиеся на фризе барельефы. В 1952 г. здание перестроили и включили в комплекс высотного здания Министерства иностранных дел.

Троицы в богадельне имени М.С. Мухановой церковь(уничтожена).

Для призрения одиноких лиц обоего пола по духовному завещанию Марии Сергеевны Мухановой в конце XIX в. был предоставлен ее собственный дом, расположенный в Мертвом переулке (ныне Пречистенский переулок). Здание богадельни и служебные постройки (конюшня, сараи, дворницкая) занимали большой земельный участок. Центральная часть строения – двухэтажная, боковые части – одноэтажные. Основным элементом украшения главного фасада, ориентированного на красную линию переулка, архитектор выбрал профилированные лепные наличники на окнах и строгий карниз по всему периметру здания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: