Дмитрий Ткалич - По музеям Челябинской области

- Название:По музеям Челябинской области

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Челябинское книжное издательство

- Год:1961

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ткалич - По музеям Челябинской области краткое содержание

В ней рассказывается об интересной и содержательной работе, проводимой музеями Южного Урала по изучению его прошлого и настоящего.

В брошюре содержится описание каждого музея Челябинской области в отдельности, сообщается об их экспозициях и наиболее интересных экспонатах, относящихся к далекому прошлому, к периоду подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции на Южном Урале. Дается характеристика экспозиций, отражающих здесь период гражданской войны, восстановительный период, первых пятилеток, Великой Отечественной войны.

Много интересных данных об экспонатах, имеющихся в Златоустовском краеведческом музее, содержится в глава «В доме П. П. Аносова». Эти экспонаты связаны с жизнью и замечательной деятельностью великого русского металлурга.

В других главах содержатся ценные сведения об экспонатах, демонстрирующихся в Магнитогорском, Троицком и Саткинском музеях.

Брошюра богато иллюстрирована. Она рассчитана на широкий круг краеведов и историков, а также на всех тех, кто интересуется прошлым и настоящим родного края».

Сохранена нумерация страниц. Номер в квадратных скобках ставится в конце страницы.

По музеям Челябинской области - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[16]

забыв страх божий, сегодня на рассвете, взбунтовавшись, ворвались в государев дом, в котором я жительство имел, убив слуг моих, меня вытащили. Изорвав платье все до нога и связав руки и ноги, били смертно… тащили по городу по улице за ноги и за волосы в казачью войсковую избу и в оной… били ружейными прикладами, пинками, кулаками.

Из-под караула выручены разными находящимися здесь, а особливо при артиллерии офицерами посредством подвезенных к той казачьей избе совсем заряженных пушек.

А город и по сей день оными ворами бунтовщиками казаками, как и все находящиеся здесь для защищения крестьянство приведено в возмущение и колебание…

Того ради от вашего высокопревосходительства всепокорно прошу для спасения погибающего теперь провинциального города Челябинска и через то соблюдения всей провинции пожаловать особою своею с военною командою сюда немедля прибыть и восстановить тишину…»

8 января 1774 г. войска И. Н. Грязнова в течение трех часов обстреливали город. Предводитель восставших требовал добровольной его сдачи, чтобы не допустить напрасного кровопролития. Грязнов посылает воззвание жителям Челябинска и к солдатам гарнизона. В воззвании содержится призыв к крестьянам освободиться от эксплуататоров.

«Говорю я вам, всему свету известно, сколько во изнурение приведена Россия. От кого ж? Вам самим то небезизвестно: дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе божьем и написано, чтобы они крестьян также содержали, как и детей, но они не только за работника, но хуже почитали собак своих, с которыми гонялись за зайцами.

[17]

Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работою утрудили, что в ссылках того никогда не бывало, да и нет. А напротив того, с женами и детьми малолетними не было ли ко господу слез? И через то… он (Пугачев) соизволил… о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении…»

Прибытие в Челябинск генерала де-Колонга не спасло положения. 1 февраля у д. Першино произошел бой войск де-Колонга с отрядами Грязнова. Повстанцы отбили все атаки регулярных войск. Де-Колонг отступил в Челябинск, а затем бежал из города к Шадринску, прихватив с собой челябинскую казну и незадачливого воеводу. 8 февраля 1774 г. повстанцы заняли Челябинск.

В музее представлено оружие восставших — дубины, топоры, кистени и пушки.

[18]

Экономика Урала начала XX века характеризовалась наличием многочисленных остатков средневековья и крепостничества. Несмотря на то, что Южный Урал был по существу краем промышленным, удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем объеме продукции достигал почти 70 процентов.

«…Помещики имеют здесь десятки тысяч десятин земли. Заводы (т. е. те же помещики) запрещают кустарям развивать мелкую промышленность. Крестьяне до сих пор в зависимости от помещиков, до сих пор не наделены землей». [1] В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 272.

В сельском хозяйстве южноуральского крестьянина веками господствовали деревянная соха, сабан, лукошко и другие примитивные орудия труда, встречающиеся сейчас только в музее. Очень интересен ничем не примечательный на первый взгляд экспонат — деревянная палочка с насечками. Она служила своеобразным средством учета скота. Если учесть почти сплошную безграмотность населения до Великой Октябрьской социалистической революции, то в этом не было ничего удивительного. Интересно воспоминание одного из старейших учителей-нагайбаков Ф. М. Утешева:

«В общественные амбары хлеб от населения принимали и выдавали по зарубкам на брусках. Каждый житель имел свой брусок с определенной меткой (тамгой), которая передавалась по наследству. На одной половине этого бруска зарубками отмечали приход, а на другой половине таким же образом — расход».

Безысходная нужда и бесправие крестьянина запечатлены на картине художника И. Л. Вандышева «В работники», демонстрируемой в музее. Богатый кулац-

[19]

кий дом. На веранде тучный хозяин. Он диктует свои условия бедняку, который привел своего малолетнего сына в работники. Чувствуется, с какой болью в сердце бедняк согласен на все, что требует мироед. Если бедняк не согласится, его семье грозит голодная смерть. Со страхом смотрит ребенок на своего будущего хозяина.

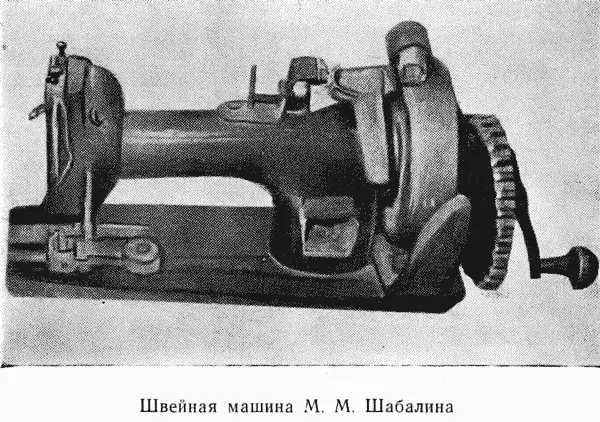

Музей располагает уникальными экспонатами. Привлекает внимание швейная машина, изготовленная из дерева крестьянином-бедняком М. М. Шабалиным в 80-х годах прошлого столетия. Машина могла давать стежки различной величины. В этом можно убедиться, взглянув на образец шитья. Недаром в народе про таких, как Шабалин, говорят, что на удивленье всей Европе они умели подковать блоху.

[20]

В 90-е годы в России начался промышленный подъем. Возникают новые заводы и фабрики, прокладываются железные дороги. В 1892 г. через Челябинск прошла железнодорожная магистраль Великого сибирского пути.

На одном из стендов — четыре редких фотографии в необычной чугунной рамке. Рамка была отлита на Каслинском заводе в ознаменование завершения строительства магистрали. На фотографиях изображены изможденные рабочие, с помощью кирок и лопат возводящие насыпь. Смотришь на эти снимки, и на память невольно приходят поэтические строки Н. А. Некрасова:

…Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то все косточки русские…

О тяжелом труде южноуральского рабочего свидетельствует и много других запоминающихся экспонатов.

Вот шахтерские обушки, лампы, саночки. До Великого Октября оборудование копейских шахт было весьма примитивным, горняки спускались на глубину 20-40 метров по лестнице. Освещались шахты керосиновыми лампами. Уголь добывался обушками, а из забоев в откаточные штреки его доставляли на санках рабочие-саночники. О тяжелом труде саночников свидетельствует рисунок, помещенный в экспозиции. Обливаясь потом полуголый рабочий, впрягшись в саночки, доверху нагруженные углем, вытягивает их из забоя. А фотокопия расчетной книжки рабочего рассказывает об его нищенской заработной плате.

С пуском в эксплуатацию железной дороги Челябинск получил связь с центром страны и стал «воротами» в Сибирь. Широкие размеры здесь принимает хлебная торговля. Развивается мукомольная промышленность, строится завод сельскохозяйственных машин фирмы «Столль и К о». На стендах имеются подлинные фотогра-

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: