П. Сытин - Из истории московских улиц

- Название:Из истории московских улиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-076190-6, 978-5-271-37823-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Сытин - Из истории московских улиц краткое содержание

Из истории московских улиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ильинка

Улица получила свое название по имени стоявшего на ней с 1518 года монастыря, вокруг которого располагались митрополичьи огороды, а позже — Певческая слободка, где жили певчие патриархов, потом Синода. В 1626 году монастырь был превращен в церковь пророка Илии, здание которой стоит и доныне. До XVI века улица называлась Дмитриевской — по церкви Дмитрия Солунского на углу Рыбного переулка; эта церковь известна с 1472 года, снесена в 1790 году.

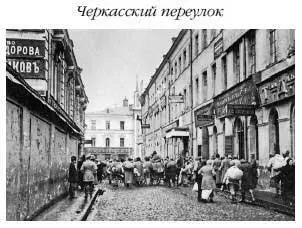

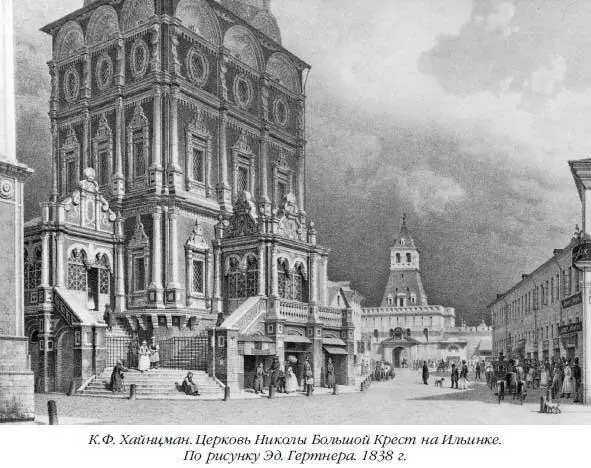

В XVI–XVII веках улица начиналась у Спасских ворот Кремля, от моста перед ними через ров, и пересекала современную Красную площадь. Оканчивалась же улица до XVI века у современного Большого Черкасского переулка; в «Степенной книге» середины XVI века упоминается церковь Николы Большой Крест, стоящая вне града, что могло быть после 1394 года, когда ров по восточной границе Большого посада проводили по современному Большому Черкасскому переулку, и до 1534–1538 годов, когда стену Китай-города построили за церковью Николы Большой Крест, по современной Новой площади.

«Торг» (рынок) близ улицы, между ней и улицей Варваркой, существовал издревле на месте современного Гостиного двора. Уже в духовной грамоте Ивана III 1504 года сказано: «А ставятца гости с товаром иноземцы и из Московской земли и из их уделов на Гостинных дворех». В 1514 году в современном Рыбном переулке была построена церковь Введения Богородицы, и место ее так обозначено в летописи: «на Большом посаде за Торгом». Так она называлась и в 1677 году. Снесли ее в конце XIX века.

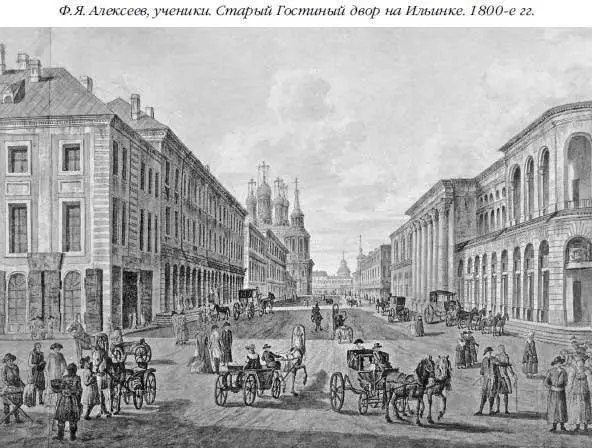

После большого пожара 1547 года Иван Грозный построил на месте Торга Гостиный двор с деревянными лавками и переселил в Китай-город со всей Москвы купцов. В 1595 году после пожара деревянные лавки в Гостином дворе были заменены каменными. Впоследствии, в конце XVIII — начале XIX века, на их месте по проекту Гваренги соорудили новый Гостиный двор. Строили его архитекторы Карин и Селехов.

В 1641 году царь Михаил Федорович построил к западу от старого двора, в начале улицы, еще один Гостиный двор с правильными рядами лавок, а в 1664 году царь Алексей Михайлович воздвигнул рядом такой же Гостиный двор с еще большим количеством лавок. Кроме Гостиных дворов в начале улицы по обеим ее сторонам с XVI века стояли Верхние и Средние ряды лавок, каменных и деревянных. В общем в рядах и Гостиных дворах насчитывалось в XVII–XVIII веках более четырех тысяч лавок. Чтобы понять, как могло такое их количество здесь разместиться, надо знать, что тогдашняя «лавка» занимала площадь в 2×2,5 сажени, «полулавка» — 1×2,5 сажени и «четверть-лавка» — 0,5×2,5 сажени. Главными фасадами ряды выходили на Красную площадь.

Цари дарили различным монастырям места на улице для постройки монастырских подворий, в которых могли бы останавливаться приезжающие в Москву из этих монастырей монахи. Однако в связи с торговым характером улицы эти подворья часто превращались в источник больших доходов для монастырей, сдававших в них помещения купцам под лавки и амбары.

В XVII–XVIII веках на улице находились следующие подворья: Новгородское, Троицкое, Иосифовское, Воскресенское и др. В торговых интересах использовались и полуподвалы (подклеты) церквей. Так, например, в 1680 году в конце улицы архангельские купцы Филатьевы построили вместо старой новую каменную церковь Николы Большой Крест, подклет которой использовали для хранения своих товаров от пожаров и воров. Церковь выступала за красную линию улицы и потому в 1920-х годах была снесена. В подклете церкви пророка Илии в конце XVIII века была «цырюльня», а в XIX–XX веках на входной лестнице в церковь помещалась контора нотариуса.

Сохранился план Ильинки 1670-х годов. Из него видно, что за Спасским мостом в 21 сажень шла улица по Красной площади 46 сажен до рядов. Ряды начинались на 16 сажен восточнее современных и простирались по улице до Ветошного переулка — 40 сажен. Ширина этого переулка равнялась 3 саженям. За ним стояли четыре лавки Калачного ряда, затем церковь Илии, далее Новгородское и Троицкое подворья. За ними через Богоявленский переулок стояли Иосифовское, Алексеевское и Воскресенское монастырские подворья. Далее, за современным Большим Черкасским переулком, стоял небольшой частный двор, за ним — тупичок, церковь Николы Большой Крест и обширный двор боярина князя Барятинского — до современной Новой площади.

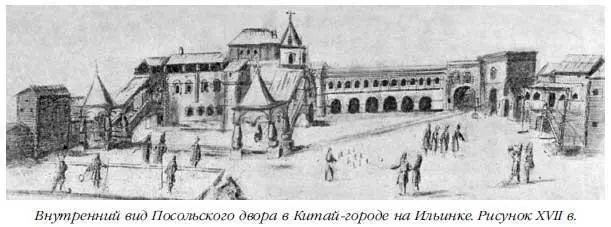

По южной стороне улицы, за рядами и Гостиным двором, разделявшимися современным Хрустальным переулком, на углу Рыбного переулка стояла церковь Дмитрия Солунского, а за ней, до Никольского переулка, — обширный Посольский двор, в котором останавливались приезжавшие в Москву посольства иностранных государств. По этому двору современный Никольский переулок назывался тогда Посольской улицей.

За ней до Ипатьевского переулка стоял двор Безобразова, а за Ипатьевским переулком — несколько мелких частных дворов. Ширина улицы в начале не превышала шести сажен, а в конце — девяти сажен. Проезжая ее часть была покрыта бревенчатой мостовой.

В конце XVII века двор Алексеевского монастыря перешел к боярину Шеину, а «Шеинов двор» при Петре I перешел во владение его жены, впоследствии — Екатерины I.

Иностранцы с большой похвалой отзывались о торговых рядах, где для каждого товара был отведен особый ряд. Всего рядов было около двухсот: Суконный, Шапочный, Шелковый, Седельный, Скобяной, Овощной, Игольный, Кружевной, Бумажный и пр. К концу XVII века продажа товаров не была уже столь строго дифференцирована. Например, в Овощном ряду, выходившем фасадом на Красную площадь, продавались в это время писчая бумага, холсты льняные, атласы турецкие, четки ременные, мыло греческое и индийское и пр.

Здесь же можно было купить дюжину «стульев немецких золотных», «трубки зрительные», «фряжские и немецкие листы» (гравюры) и даже «монастырек (несессер), а в нем два ножичка, да ноженки, да вилки, да свайка, да зубочистка».

Петр I в 1698 году изгнал с Красной площади всю торговлю в шалашах, на скамьях и пр., и она приютилась между рядов. Последние он велел застраивать впредь только каменными лавками. Кто не имел средств построить в рядах каменные лавки, должен был обмениваться с имеющими эту возможность. То же относилось и ко дворам в Китай-городе. Это способствовало застройке последнего каменными зданиями и выселению проживавших здесь средних и мелких купцов и служилых людей в Замоскворечье и другие части города.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: