П. Сытин - Из истории московских улиц

- Название:Из истории московских улиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-076190-6, 978-5-271-37823-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Сытин - Из истории московских улиц краткое содержание

Из истории московских улиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

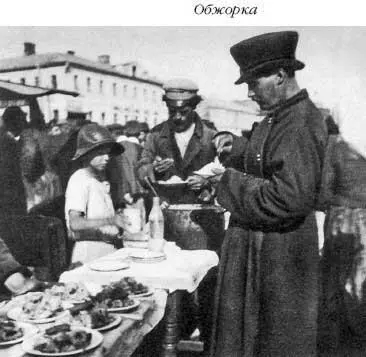

Однако не только здесь, но и на современной Новой площади букинисты торговали старыми книгами и «народными изданиями»: календарями, сказками, лубочными картинками и пр.

«Книжники со Спасского Крестца (моста. — П. С.) обосновались в узком Никольском тупике. Шириной он был в несколько шагов и упирался в древнюю, замшелую, поросшую лебедой Китайскую стену (и стена и тупик ликвидированы в 1934 году. — П. С.). В полуподвальных этажах тупика и разместились лавочки букинистов. Лавочки были так переполнены книгами, что подчас самому владельцу негде было повернуться. И кого только не повидал этот тупик древней столицы, кто только не рылся в его книгах! И историк Москвы Забелин, и Чехов, заходили Горький, Короленко и все московские профессора, студенты и книголюбы… Тут же рядом, у Никольских ворот, находился и знаменитый „Книжный развал“. Тянулся он вдоль Китайской стены до самых Ильинских ворот. Все, что только выходило из-под печатного станка, все можно было достать на „развале“…» (А. Вьюрков. Рассказы о старой Москве. «Московский рабочий», 1948. С. 86–87).

В 1899 году толкучий рынок был выведен с Новой и Старой площадей в Садовники, за построенный в 1883 году Большой Устьинский мост. На Новой и Старой площадях торговые заведения и существовавшие в домах лавки позакрывались, а остались в них только конторы и склады.

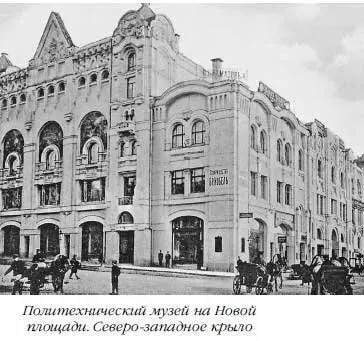

В начале XX века богатейшие купцы-фабриканты построили на Старой и отчасти на Новой площадях большие и красивые здания, которые после революции заняли партийные организации и советские учреждения. В здании церкви Иоанна Богослова, построенном в 1825 году, разместился Музей истории и реконструкции Москвы.

Часть вторая

В Бульварном кольце

Белый город

(Общий очерк)

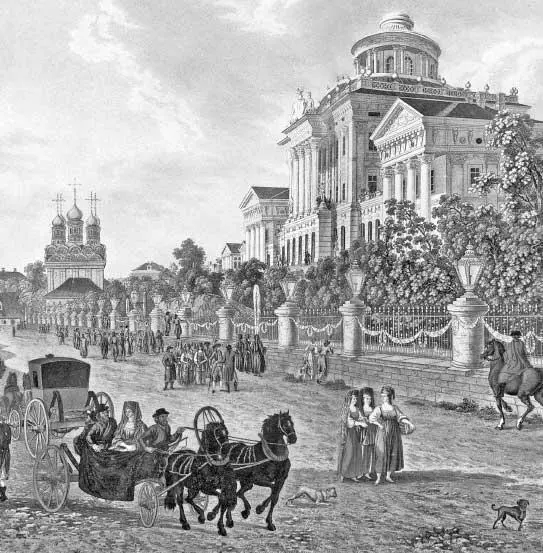

Белым городом в XVII–XVIII веках называли часть Москвы между Кремлем и Китай-городом с одной стороны и современным Бульварным кольцом — с другой. Названа она была так потому, что в XVI–XVII веках здесь жили главным образом бояре и дворяне, находившиеся на постоянной царской службе, поэтому земля, на которой стояли их дворы, называлась «белой», то есть освобожденной от земельных налогов, которыми были обложены «черные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев.

Когда в XII–XIII веках строилась крепость «Москва-град» (будущий Кремль) и образовывался посад близ нее, на месте Белого города простирался еще густой лес, прорезаемый лишь большими дорогами, ведущими из других городов.

В XIV веке западная часть Белого города (Занеглименье) была уже порядочно застроена слободками выходцев из Ржева, Великого Устюга, Новгорода, Твери и Дмитрова. Слободки стояли по дорогам из этих городов, образующим главные улицы, и в переулках между ними. Дворы слобожан были в основном небольшие, поэтому переулков между улицами существовало множество; они продолжали один другой, образуя вокруг Кремля и Китай-города множество полуколец. За ними, в отдалении от центра, ставились монастыри. По мнению И. Е. Забелина, монастыри в XII веке стояли на полукольце, составленном из переулков, современные названия которых звучат так: Большой Знаменский, Крестовоздвиженский, Большой Кисловский, Газетный, Камергерский переулки и улица Кузнецкий мост. Монастыри, стоявшие здесь в XV–XVII веках, не были преемниками монастырей XII–XIII веков, хотя, возможно, некоторые стояли на их месте. Точное местонахождение и названия древних монастырей нам неизвестны.

Для защиты западной части города от литовцев и тверичей, воевавших тогда с Москвой, во второй половине XIV века по современному Бульварному кольцу вырыли ров и насыпали перед ним высокий земляной вал. Они тянулись от Москвы-реки до Сретенских ворот. Можно полагать, что уже в этом валу существовали Чертольские ворота (с современной улицы Волхонки), Арбатские, Никитские, Тверские, Дмитровские, Петровские и Сретенские ворота, надлежаще укрепленные.

Восточная часть Белого города от современной улицы Большой Лубянки до устья реки Яузы и Москвы-реки была в то время надежно защищена густым лесом, сквозь который только в конце XIV века, вероятно, пролегала одна дорога — Стромынская, шедшая по современной трассе улицы Маросейки.

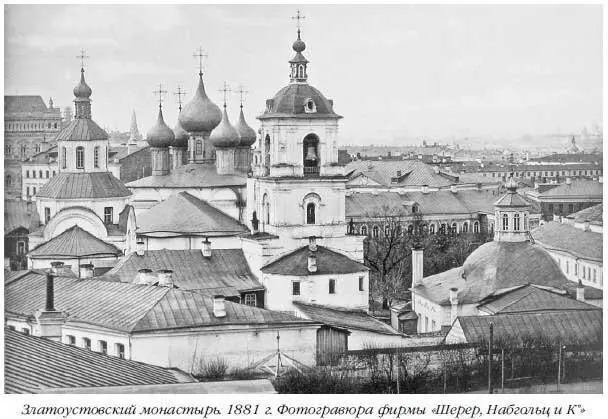

В XV веке Белый город усиленно застраивался, особенно в западной части, «загородными» дворами бояр и прочей знати, церквами и монастырями: Крестовоздвиженским, Златоустовским и др. Часть слободских дворов при этом была совсем вытеснена из Белого города, часть оттеснена к его границам, на периферию. Мелкие слободские дворы были заменены большими боярскими; последние вобрали в себя и много переулков, существовавших между дворами. В западной части Белого города стало тесно, и строительство началось в восточной его части. В конце XV века здесь уже вместо леса пролегали дошедшие до нас основные радиальные улицы и часть переулков. Воздвигнутые тогда же здесь церкви носили добавления к своим названиям «под бором», «под сосенкой», «в дербах» (дебрях) и т. п., сохранившие память о бывшем на их месте лесе.

В конце XV века Иван III построил на восточном берегу реки Неглинной (между современными Театральным проездом и Пушечной улицей) первый на Руси большой литейный завод — «Пушечный двор», изготовлявший пушки и колокола. Он же в 1493 году издал указ об очистке местности за рекой Неглинной от стоявших здесь дворов, церковок, лавок и пр. на 110 сажен от кремлевских стен. Образовалась площадь, необходимая как плацдарм для защиты Кремля от врагов и в то же время предохранявшая отчасти от переброски в него пожаров из Белого города. Площадь доходила до северной стороны современной Моховой улицы.

Между современной улицей Маросейкой и рекой Яузой на месте вырубленного леса Иван III развел большие великокняжеские сады, среди которых стояли его загородный двор, конюшни и пр.

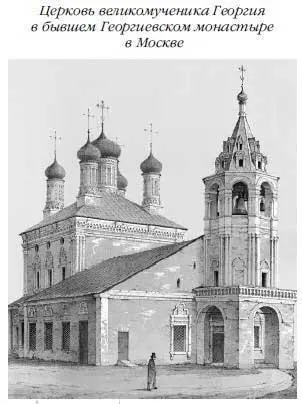

В XVI веке процесс заселения Белого города усилился, особенно после того как Иван Грозный построил между современными Воздвиженкой, Большой Никитской и Моховой улицами в 1565 году свой Опричный двор и заселил опричниками всю местность к западу от Большой Никитской. Но и до него Белый город сильно разрастался, чему свидетельством являются каменные церкви, построенные здесь в нескольких местах Василием III. При Грозном появилось несколько новых монастырей: Алексеевский, Никитский, Воскресенский, Георгиевский, Варсонофьевский, Ивановский. Процесс укрупнения дворов и исчезновения части старых переулков продолжался. Но в восточной части города он шел медленнее. На месте вырубленного леса наряду с дворами бояр и дворян значительно большую часть территории занимали слободы торговцев и ремесленников: Мясницкая и Покровская. В слободах стояли церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: