П. Сытин - Из истории московских улиц

- Название:Из истории московских улиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-076190-6, 978-5-271-37823-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Сытин - Из истории московских улиц краткое содержание

Из истории московских улиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

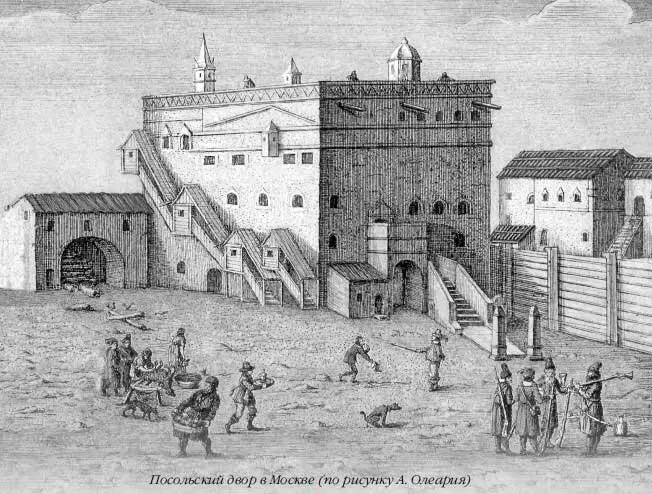

Рейтенфельс (1671–1673 гг.) записал: «Улицы мощены не камнем, а деревянными бревнами, которые постоянно плавают в грязи либо покрыты слоем пыли; гладкая дорога бывает только зимою, когда все покрывается снегом и льдом. Дома горожан по большей части деревянные, с редкими окнами; впрочем, меж ними виднеются кое-где и каменные — бояр и иноземцев».

Эрколи Зани (1672 г.) находил, что в Москве «…улицы широки и прямы; много обширных площадей; вымощены они толстыми круглыми сплошными бревнами и укатываются санями, кои ездят по ним во множестве. При каждом жилище или боярских хоромах — дворы, службы, баня и сад. Хотя большая часть строений там из дерева, однако снаружи они очень красивы и вперемежку с хоромами бояр представляют чудесный вид. Самые лучшие и высокие здания не бывают больше, чем в два яруса, а у простого народа — в один».

Мы привели далеко не все отзывы о московских домах и улицах, подчас противоречивые, из которых, однако, можно сделать общие выводы, присовокупив сюда и сведения из русских источников. К числу последних относятся летописи, царские указы и другие правительственные документы, древние чертежи и пр.

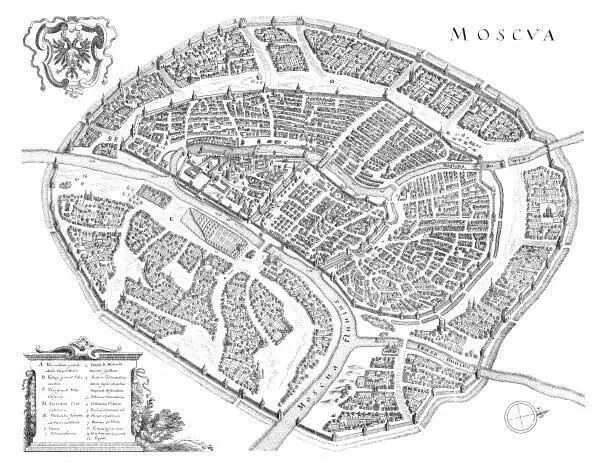

В пределах современного Бульварного кольца, где жила знать, улицы были шириной в 4–6 сажен, а у ворот Белого города суживались до 2,5 сажени; но в иных местах они расширялись в площади, а кое-где и прерывались площадями. На улицы выходили большей частью деревянные заборы с воротами, конюшни, амбары и другие службы, перемежаясь с огородами и пустырями; за заборами находились обширные дворы, посреди которых стояли деревянные хоромы или каменные палаты, а по сторонам — поварни, кладовые, избы дворовых слуг и другие; за хоромами же или палатами обычно были плодовый сад и огород.

Такая планировка была продиктована главным образом предосторожностью против пожаров. Огонь в старину не заливали водой, а старались поскорей по пути его разобрать все строения и этим его ликвидировать.

Между Бульварным и Садовым кольцом стояли большей частью слободы ремесленников и торговцев, между которыми были кое-где и дворы знати и богатых купцов.

Дворы были маленькие, поэтому кварталы были изрезаны множеством переулков; избы деревянные, большей частью курные; стояли они по улице рядами и занимали по ней небольшой участок. Дворы были в несколько раз длиннее фасада, площадью в 100–150 квадратных сажен. За избой стояли службы — сарай или амбар, а за ним обязательно огород.

Слободы были отделены одна от другой рощами, полями или другими свободными участками. Посреди слободы обычно стояла церковь, рядом с нею — «братский двор», на котором сосредоточивалось самоуправление слободы. В стрелецких слободах вместо него стояла «приказная изба», возле которой находились дворы полковников, или стрелецких голов. Дворы стрельцов были еще меньше, чем дворы ремесленников.

За Садовым кольцом находились «выгон» — пастбище скота (в XVII веке уже значительно застроенный) и пахотные поля, среди которых вились дороги в другие города. У самого Земляного вала на некоторых из них стояли слободы ямщиков и другие.

Таков был вид московских улиц в конце XVII века.

В 1700 и 1705 годах Петром I были изданы указы о замощении улиц Москвы в пределах Бульварного кольца булыжником; в 1701–1704 годах — о застройке Кремля и Китай-города, а в 1712 году — и Белого города каменными зданиями с запрещением строить здесь деревянные. При этом каменные здания должны были ставиться не во дворах, как прежде, а по улицам, примыкая одно к другому и выравниваясь по прямым линиям, параллельным противоположной стороне.

С тех пор улицы Москвы стали постепенно приобретать современный вид, и к концу XVIII века почти все они в пределах Бульварного кольца были замощены булыжником и застроены каменными домами «в линею», как выражался Петр I в своих указах.

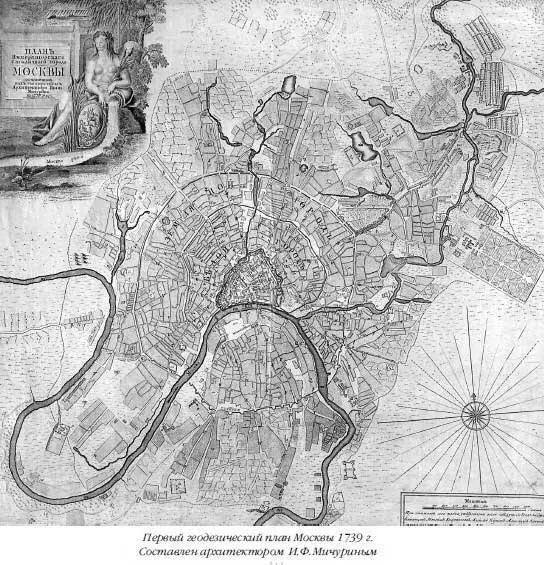

В 1731 году вокруг Москвы была проведена новая таможенная граница — Кампанейский вал, замененный в 1742 году Камер-Коллежским валом с шестнадцатью заставами по главным дорогам. На первом геодезическом плане Москвы 1739 года видны не только почти все существующие и сейчас в пределах застав главные улицы и переулки Москвы, но и множество исчезнувших с того времени старых переулков (в связи с укрупнением строительных кварталов при каменном строительстве). В районе Садового кольца только Сретенка с идущими по обеим сторонам ее переулками благодаря особым условиям сохранила до настоящего времени дробность строительных кварталов, присущую ей в XVII веке.

В 1754 году были отменены внутренние таможенные пошлины, и Камер-Коллежский вал стал неофициальной границей города. При въезде в Москву через заставы здесь осматривали «подорожные» — путевые документы проезжавших. Лишь в 1806 году он стал полицейской границей города, а в 1864 году — официальной чертой, отделявшей его от уезда.

Но город, особенно в XIX веке, рос, несмотря на эти границы. Благодаря дешевизне земли в Замоскворечье и Хамовниках — за Садовым кольцом, а в других местах — за Камер-Коллежским валом строились фабрики, заводы, склады, товарные станции железных дорог, городские бойни и пр. Вокруг них возникали рабочие поселки со своими улицами и переулками, постепенно сливавшиеся с находившимися здесь древними селами и слободами.

В 1905 году, во время первой революции, царское правительство в целях борьбы с революционными рабочими учредило в Москве градоначальство, раздвинув полицейскую черту города на уездные земли. А 23 мая 1917 года городская черта была проведена по линии построенной в 1903–1908 годах Окружной железной дороги. И только после Великой Октябрьской социалистической революции эта окраина была застроена жилыми и промышленными зданиями с новыми улицами, площадями и переулками.

Рост территории города в течение 800 лет его исторического существования характеризуется следующими цифрами:

1156–1158 годы. Постройка Юрием Долгоруким деревянной крепости площадью около одного гектара.

1485–1495 годы. Постройка кирпичных стен Кремля на современном их месте — 28 гектаров.

1534–1538 годы. Постройка стен Китай-города, окружавших площадь, вместе с Кремлем — 91 гектар.

1586–1593 годы. Постройка стен Белого города, который вместе с Кремлем и Китай-городом имел площадь 542 гектара.

1592–1593 годы. Постройка Земляного вала, охватившего площадь 1887 гектаров.

1731–1742 годы. Постройка Камер-Коллежского вала, охватившего 7089 гектаров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: