П. Сытин - Из истории московских улиц

- Название:Из истории московских улиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-076190-6, 978-5-271-37823-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Сытин - Из истории московских улиц краткое содержание

Из истории московских улиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В своих «Дорожных жалобах» он, сетуя на тяжесть пребывания в дорогах, так вспоминал о Мясницкой улице:

«То ли дело быть на месте,

По Мясницкой разъезжать,

О деревне, о невесте

На досуге помышлять!»

В 1768 году в Петербурге и Москве были учреждены «Ассигнационные банки» для обмена ассигнаций на серебро. Московский банк, как уже было указано, находился в доме Строганова (№ 24), поэтому и переулок возле дома до сих пор называется Банковским.

В начале XIX века в этом доме находился Технологический институт, потом Строгановское училище технического рисования, названное по его основателю графу Строганову, владельцу дома. Только в 1860-х годах оно было переведено отсюда на Страстную площадь, в дом Римской-Корсаковой, а оттуда в 1880-х годах — на Рождественку, дом № 11.

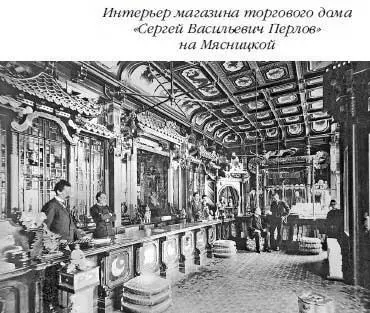

В доме напротив (№ 19), принадлежавшем в конце XIX века чаеторговцу С. В. Перлову, находился его чайный магазин. В качестве своеобразной рекламы последнего весь фасад дома был разделан в 1894 году в «китайском вкусе» (архитектор Гиппиус), что сохранилось до сего времени.

Рядом, в доме № 21, с середины XIX века пребывало Высшее художественное училище, в котором преподавали и учились лучшие художники Москвы. После революции оно было превращено в Высшие художественные мастерские (Вхутемас).

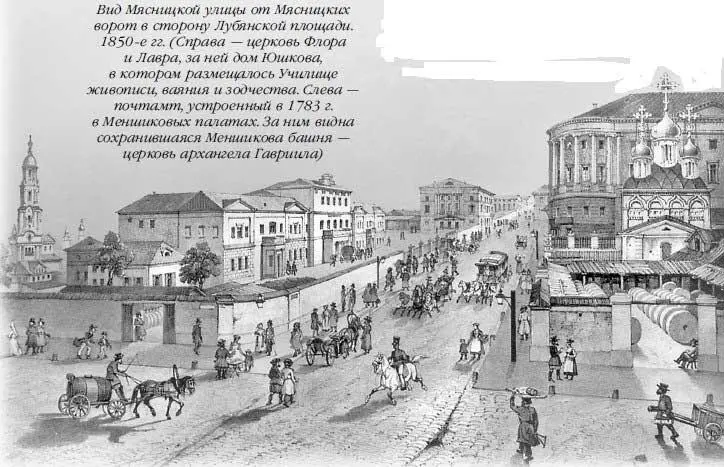

Во второй половине XIX века Мясницкая улица стала «деловой улицей» буржуазной Москвы. Здесь сосредоточились конторы и магазины по преимуществу металлургических предприятий Москвы и окружавших ее губерний. По Мясницкой шло главное движение из центра к трем вокзалам на современной Комсомольской площади.

Мясницкая улица одной из первых получила в 1870-х годах газовое освещение, а в 1890-х годах — электрическое. Она была вымощена булыжником уже в XVIII веке, а в начале XX века — каменной брусчаткой. Конка в 1870-х годах прошла на этой улице по одной из первых построенных линий, то же было с трамваем в начале XX века и с метрополитеном в 1935 году.

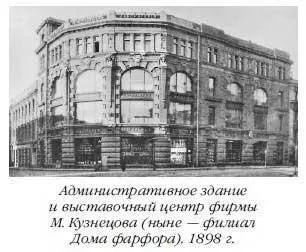

Вместо дворян во второй половине XIX века владельцами домов стали купцы и фабриканты: Лепехины, Мазурины, Трындины, Анановы и другие, а в начале XX века — Кузнецовы, Стахеевы и другие.

Рядом, в Милютинском переулке, в доме № 12 Херодинова, родился в 1873 году поэт В. Я. Брюсов.

Маросейка

Свое название улица получила по стоявшему на ней в XVIII веке на углу с современным Большим Златоустинским переулком Малороссийскому подворью — двору, в котором останавливались приезжавшие в Москву официальные представители Украины.

В XVI–XVII веках эта улица вместе с современной улицей Покровкой носила общее название Покровской, или Покровки, по стоявшей в ее начале (дом № 2) церкви, в 1488 году впервые упомянутой в летописи под названием «Покрова в Садех». Здесь начинались тогда великокняжеские сады Ивана III. Церковь была снесена в 1777 году. В XVIII веке Маросейка тянулась до Покровских ворот и только в XIX веке стала доходить лишь до Армянского переулка.

В XV–XVI веках великие князья Иван III и Василий III ездили по этой улице в свои сады и загородный двор. Память о старых садах, здесь находившихся, сохраняется в названии выходящего на Маросейку Старосадского переулка.

В 1468 году Иван III построил здесь церковь Симеона Дивногорца (дом № 3) в благодарность за то, что сильный пожар того года не перекинулся в Кремль. В XVII веке церковь называлась «Николы в Блинниках»; это показывает, что в то время здесь жили мастера, изготовлявшие блины, весьма популярные у жителей древней Москвы. Каменное здание церкви стоит здесь и поныне.

Рядом в переулке еще раньше была построена церковь Спаса в Глинищах, впервые упоминаемая в 1460 году, по которой переулок до сего времени называется Спасоглинищевским.

В 1638 году из 83 дворов, стоявших по улице, 62 занимали лица, принадлежавшие к феодальной верхушке тогдашнего общества. Но на улицу усиленно стремились проникнуть иноземцы, платя за приобретаемые дворы вдвое и втрое против обычных цен. В своих дворах они ставили «ропаты» — лютеранские молитвенные дома. Уменьшение в приходах православных дворов не могло понравиться местному духовенству, и по его ходатайству царь Михаил Федорович в 1643 году закрыл «ропаты» и запретил в дальнейшем скупку здесь дворов иностранцами. Это, несомненно, было первым шагом к полному выселению в 1652 году иноземцев из города на берега реки Яузы — в построенную там правительством «Немецкую слободу».

В 1670 году улица начиналась тотчас же за мостом через ров у Ильинских ворот Китай-города. На левой стороне, где сейчас стоит здание Политехнического музея, стояли дворы с лавками, разделяемые косым переулком, который вел к современному Лучникову переулку. По правой стороне тоже стояли лавки со стрелецкими дворами позади; между лавками, до современного Лубянского проезда, было еще два переулочка.

За этим проездом по левой стороне стояла, как и сейчас, церковь Николы в Блинниках с дворами причта; за ней — двор Салтыкова с мясными лавками перед ним; за Большим Златоустинским переулком — Малороссийское подворье, перед которым стояли лавки «с харчом»; дальше — двор Давида Николаева (иноземного купца) с двумя каменными палатами и лавками перед ними по улице; дальше — пустырь, а за пустырем — дворы полковника В. Ф. Салтыкова и вдовы стольника Собакиной на углу современного Армянского (тогда Столпова) переулка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: