Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа

- Название:Крепостной ансамбль Мангупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1990

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа краткое содержание

По изданию: Материалы по археологии, истории, этнографии Таврики. (вып. 1). 1990 г.

Обозначения: [88] — конец страницы,[1] — примечания.

Постолбцовая нумерация сносок заменена сквозной.

Сканы предоставил Антон с крыма.

Крепостной ансамбль Мангупа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Считая, что патронимическими могут быть лишь достаточно сложные по композиции знаки с присоединенными варьирующими элементами, отражающими развитие вириархальной линии родства, попытаемся выделить группировки родственных семей, непосредственно ведших или контролировавших ремонт укреплений, учитывая, безусловно, гипотетичность такой реконструкции. В основу выделения групп положена устойчивость определенных элементов, условно считаемых нами исходными, а также характер присоединения к ним дополнительных деталей. Подобным образом, например, развивались хаузмарки при переходе от отца к сыну (235, с. 288–290) и династические тамги золотоордынских ханов (215, с. 173–174). Все включенные в классификацию знаки распадаются на восемь групп, которые будут обозначаться прописными буквами.

Группа А включает знаки № 9, 10, 19, 20, 21, причем № 9 и 21 принадлежат одной семье и встречаются на укреплениях А. XIV и А. VIII.

Группа Б — № 42 и 48. Знаки найдены на противоположных сторонах Мангупского плато. Первый — на одном блоке со знаком № 41 под укреплением А.V, второй — в районе цитадели.

Группа В включает знаки № 4 и 5, встреченные только возле укрепления А.XIV.

Группа Г — знаки № 25–27, 43–45. В нее входят две пары идентичных знаков (26, 27 и 43, 44) и весьма близкие к ним № 25 и 45. Все они, кроме одного, № 45, найденного в [118] Капу-дере, обнаружены на Чамну-буруне, причем № 26 и 27 в пределах одного укрепления, а № 43 и 44 на соседних участках обороны (А.I и А.II).

Группа Д — знаки № 28–34. Это наиболее четко локализованная группа, связанная с укреплением А.VIII.

Группа Е — знаки № 6, 35, 46, наиболее разбросанные территориально: № 6 найден у А.XIV, № 35 у А.VIII, № 46 у главных городских ворот. Отметим близость двух последних изображений. При этом последнее помещалось на лицевой стороне камня, так как одна из пересекающих линий имела, вероятно, продолжение на соседнем блоке.

Группа Ж, наиболее многочисленная № 13–18 (А.XIV), 36–39 (А.VIII). Наиболее однородный массив образуют № 13–17, причем внутри него можно выделить два типа знаков, близких между собой, но поставленных на разных по качеству камнях: № 13–15 — на хорошо отесанных блоках вторичного использования, № 16–17 — на грубо обработанных блоках, использованных при реконструкции куртины А. Знаки № 36–39 относятся к укреплению А.VIII, два последних из них, композиционно весьма сложные, возможно, могут быть выделены в особую группу. Знак № 18, единственный пока известный в большой базилике, скорее всего, попал сюда в результате вторичного использования камня при сооружении поздней гробницы.

Группа 3 — знаки № 11–12, 40, последний из укрепления А.VIII. Два первых очень схожи и, вероятно, принадлежат одной родственной ячейке.

В эту классификацию не включены крестообразные знаки и встреченные в одном экземпляре. Они могли бы быть выделены еще в четыре группы, но, даже учитывая формальность предложенной схемы, это было бы преждевременным. Итак, можно предположить, что по крайней мере около десятка патронимии оставили свои знаки на камнях оборонительных стен Мангупа.

Дата знаков может быть установлена прежде всего на основании археологической ситуации. Надежно определяется хронология знака № 44, датированного монетным кладом второй половины VIII в., и знаки, приуроченные к куртине А укрепления А.XIV второго строительного периода. Как будет показано ниже, их дата может быть сужена до IX в., его первой половины. Как известно, в VIII–IX вв. в горных районах Таврики производилась строительная керамика с разнообразными строительными метками, многие из которых совпадают со знаками на камнях крепостных сооружений Мангупа (302, с. 28, 67–70). По нашим наблюдениям, в раннесредневековых слоях городища черепицы со знаками отсутствуют, немногие граффити на гончарных сосудах являются буквами греческого алфавита. Первые клейменые черепицы появляются не ранее IX в., причем они малочисленны, а знаки на них самых простых линейных начертаний.

Датировка рассмотренных эпиграфических памятников по аналогиям в качестве метода, исходного для решения проблемы, вряд ли возможна. С другой стороны, отталкиваясь от дат, выведенных на основании исследований Мангупа, можно с достаточной уверенностью включить эти знаки в круг синхронных памятников Причерноморья, связанных с появлением в регионе тюркоязычных этносов (269, с. 218). Еще М. И. Артамонов, анализируя знаки Маяцкого городища, отмечал большую схожесть с метками из древней болгарской столицы Преслава, чем с византийскими памятниками (23, с. 141–142). Отличны они и от германских и рунических знаков, за исключением случайных совпадений простейших начертаний (176, с. 12, табл. 1). Сходство многих мангупских знаков с сарматскими, с одной стороны, и татарскими тамгами, с другой, пока, вслед за В. С. Драчуком, приходится считать случайным явлением (90, с. 93). Отметим, что аналогий из первой группы подбирается больше, чем из второй. Однако археологических доказательств прямой преемственности от первой группы нет. На основании многолетних раскопок можно констатировать отсутствие преемственности между материалами V–VIII и IX–X вв. В конце первого периода поселение пришло в упадок, о причинах которого будет сказано ниже; второй же характеризуется значительным сокращением заселенной территории и полной сменой материальной культуры. Именно тогда появились знаки на оборонительных стенах. Предполагать их появление в XIII–XIV вв. не приходится. Это вытекает из приведенных выше археологических обоснований, к тому же все эпиграфические памятники времени княжества Феодоро, связанные с крепостными стенами, грекоязычные.

Характеристика укреплений Северного фронта была бы неполной без упоминания о стенах, предохранявших самые опасные в оборонном значении участки плато — его балки. [119]

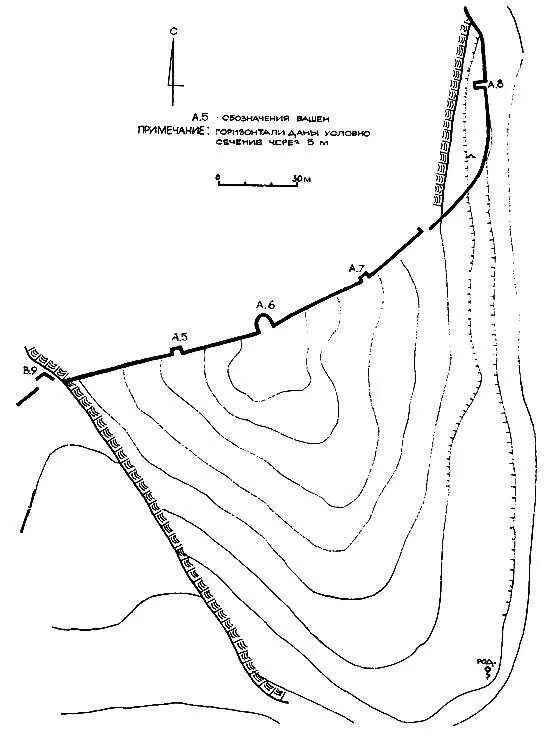

Рис. 19. Укрепление А. XV. Ситуационный план. [254]

Как уже отмечалось, здесь требовались наиболее мощные укрепления, способные противостоять не только ударам осаждающих, но и действию природных факторов: балки были и являются естественными водосбросами для ливневых и снеговых вод. В верховьях балок находятся источники с постоянным и весьма значительным дебитом. Кроме того, оборонительные линии здесь являлись своего рода плотинами, за которыми накапливалась надувная и натечная земля. Слой ее с тыльной стороны стены, возведенной в Гамам-дере в начале XVI в., ныне составляет не менее 8 м. Именно здесь, на участке укрепления А.XV (рис. 19), можно лучше всего проследить изменения, произошедшие в строительной технике и тактике крепостной обороны на протяжении всего средневековья. Перед началом археологических исследований на этом участке стоял вопрос о том, совпадает ли современное начертание укрепленного рубежа с первоначальным. Оказалось, что елли-бурунский (восточный) фланг укрепления когда-то проходил по краю обрыва десятью метрами ниже сохранившегося до наших дней участка стены с прямоугольной в плане башней А.8. Была зачищена вырубка (постель) этой ранней стены, показывающая, что она следовала своим начертанием изгибам скального уступа (рис. 20).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: