Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа

- Название:Крепостной ансамбль Мангупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1990

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа краткое содержание

По изданию: Материалы по археологии, истории, этнографии Таврики. (вып. 1). 1990 г.

Обозначения: [88] — конец страницы,[1] — примечания.

Постолбцовая нумерация сносок заменена сквозной.

Сканы предоставил Антон с крыма.

Крепостной ансамбль Мангупа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на неоднократные переделки, можно предполагать, что в целом параметры ворот оставались на всем протяжении существования крепости без особых изменений. Пролет арки составлял 3,8 м, полезная ширина проезда — 2,6 м, поскольку он был стеснен выступающим из-под пилона краем платформы.

Полотно дороги на участке проезда представляло собой горизонтальную поверхность материковой скалы, покрытую плотным утрамбованным слоем известнякового щебня и стеса толщиной до 0,4 м. Вероятно, это покрытие образовалось не сразу: первоначально поверхностью дороги служила скала, позже, по мере развития строительных работ, покрывавшаяся отходами. Аналогичным образом формировалось дорожное полотно на участке у главных ворот Эски-Кермена (233, с. 26).

Характерные черты конструкции главных ворот Мангупской крепости позволяют связать их с подобными памятниками на территории Болгарии, например, с крепостью у с. Кривня, относящейся к ранневизантийскому времени. Такого рода ворота Д. С. Овчаров выделяет в особую группу, отмечая как особенность их суженность от 2,3 до 2,7 м (200, с. 38), что наблюдается и на Мангупе. Не исключено, что в период военной опасности ширина воротного проезда могла сужаться еще сильнее за счет возведения дополнительных стен. Вероятно, так можно объяснить находку фрагмента кладки, стоящей на щебневой поверхности дороги в центре воротного проезда. Примеры таких заграждений и сужений проезда также многочисленны в болгарских крепостях, обычно они толкуются как свидетельство усиления внешней угрозы (110).

В ГЛО нам остается рассмотреть укрепления Южного фронта. Обрыв, окаймляющий плато с юго-востока, юга и юго-запада, имеет четыре доступных для подъема участка. Самый большой по протяженности (100 м) перекрыт оборонительной линией А.XVII (рис. 26), подчиненной в своей планировке контуру скального уступа, являющегося основанием кладки. Ниже по склону в этом месте есть еще несколько таких же уступов, тянущихся параллельно друг другу.

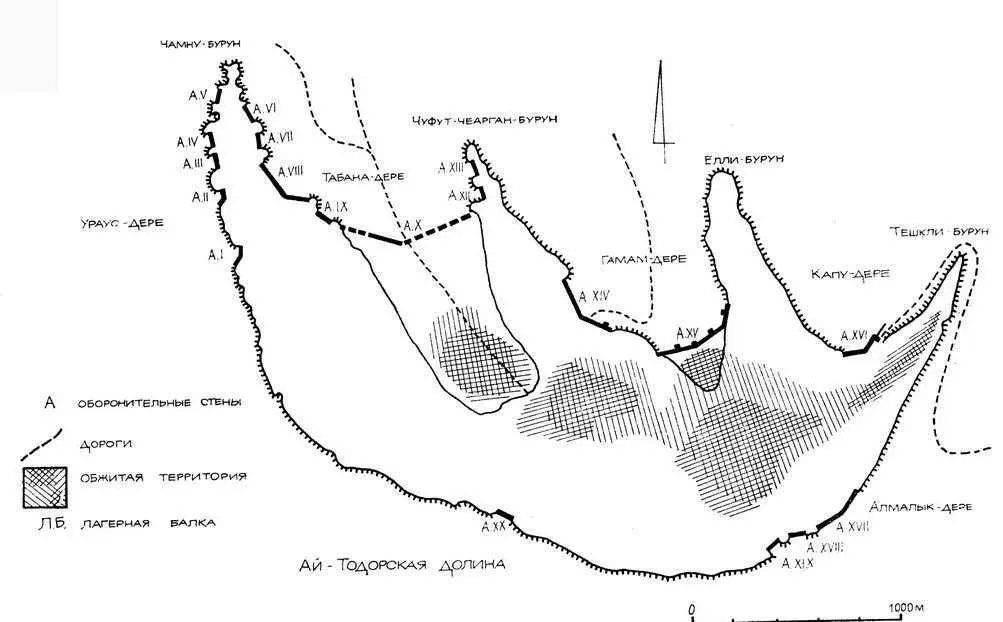

Рис. 26. Крепостной ансамбль Мангупа. Ситуация в VI–VIII вв. Схема. [259]

В дошедшем до нас виде укрепление восходит к позднесредневековому времени. Об этом ясно свидетельствует характер кладки, в которой использованы архитектурные детали, вероятно взятые из находившейся рядом церкви базиликального типа, от которой сохранилось только вырубленное в скале основание (66, с. 126). Эта постройка была полностью разобрана, возможно, в связи с перестройкой оборонительной стены. В северо-восточном фланге этой стены находилась калитка, прикрытая эпикампием, через нее проходила пешеходная тропа из верховьев Алмалык-дере.

Не исключено, что более ранняя линия обороны проходила по одному из нижележащих уступов. На это указывает существование на склоне перед фасом стены двух пещерных сооружений, служивших, вероятно, укрытиями для караульных у тыльной стороны древней, несохранившейся стены. В связи с перенесением укрепленной линии выше по склону, пещеры оказались вне крепости, ситуация здесь соответствовала описанной для елли-бурунского фланга укрепления А.XV.

Укрепление А.XVIII состоит из короткой однокуртинной линии, закрывавшей труднодоступный узкий распадок в районе большой сталактитовой пещеры. Кладка стены здесь однородная, постелистая, тычковая из блоков среднего размера, вероятно, она восходит к первому периоду существования оборонительной системы.

Пешеходная тропа из Ай-Тодорской долины поднималась на плато через распадок, прикрывавшийся укреплением А.XIX, но кладка его до настоящего времени не сохранилась, однако о ее существовании есть упоминания в краеведческой литературе начала XX в. (139, с. 263).

Наконец, завершает Южный фронт укрепление А.XX, обнаруженное в 1975 г. Это короткая (6 м) стена, по конструкции аналогичная А.XVIII. От нее остался только нижний ряд камней. Закрываемая этой стеной расселина настолько узка и крута, что подняться по ней может только достаточно ловкий и не обремененный грузом человек. Далее обрыв до расселины с укреплением А.I неприступен, какие-либо искусственные защитные сооружения здесь не требовались. [123]

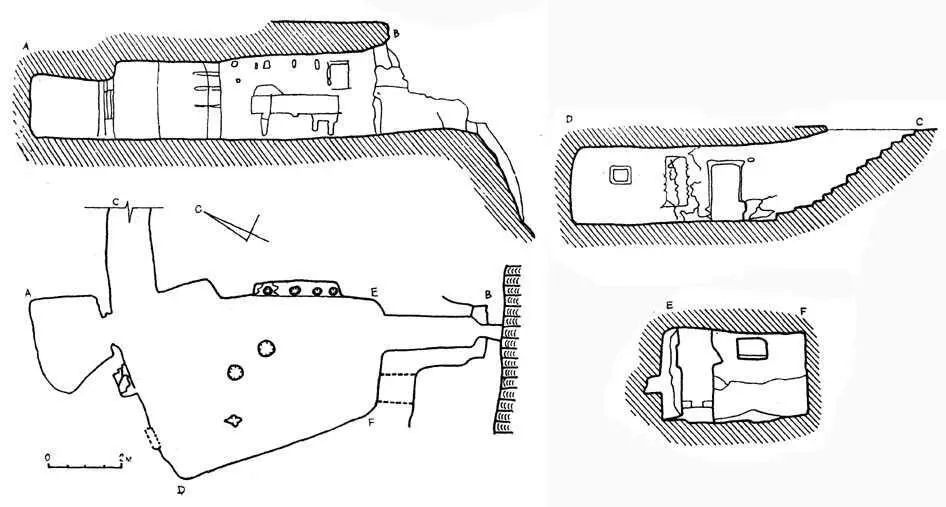

Необходимо остановиться еще на одном оборонительном сооружении Южного фронта. Это — обширный пещерный каземат, расположенный в 165 м к югу от цитадели. В него ведет лестничный спуск, начинающийся в 2 м от наземной часовни, раскопанной в 1968 г. (66, с. 127–128). Апсида ее выходила на обрыв как раз над амбразурой каземата. Возможно, первоначально под этой церковью находился вырубной склеп, в дальнейшем расширенный и превращенный в боевое помещение. По своим размерам он является самым большим из оборонительных казематов Мангупа (рис. 25), предназначавшихся, вероятно, для постоянного пребывания в нем караульных. Об этом говорит наличие различных вырубок в стенах для установки полок: возможно, здесь был настлан пол, а стены обшиты досками или утеплены как-то иначе. Рядом с лестницей находилось небольшое помещение — темная каморка, служившая, вероятно, для отдыха.

Рис. 25. Оборонительный каземат, расположенный под церковью, раскопанной в 1968 г. План и разрезы. [258]

Интересно устройство двух амбразур каземата. Первая представляла собой обширный проем, через который можно было выйти на обрыв. Не исключено, что значительная высота проема — 2,3 м — позволяла использовать его как амбразуру для метательной машины, стоявшей в каземате и посылавшей снаряд вверх под углом 35° к горизонту. На край обрыва выходил через этот проем узкий желоб, в конце которого была прорублена вторая амбразура, предназначенная для стрельбы из ручного оружия. Сочетание этих двух бойниц позволяло вести как дальний обстрел из баллисты (?), так и ближний стрелами и камнями. Такая схема ведения огня, а также выбор местоположения каземата диктовались необходимостью контроля важного участка главного подъездного пути. В этом месте дорога, ведущая в крепость, огибала верховья оврага Алмалык-дере, а каземат позволял поражать неприятеля как на марше под обрывом плато, так и на противоположном склоне оврага, отстоящем на 250–300 м. Важно отметить, что больше нигде на плато, кроме мыса Тешкли-бурун и укрепления А.XI в Табана-дере, нет казематов, предназначавшихся для ведения активной обороны.

Архитектурно-археологический анализ сооружений ГЛО позволяет прийти к следующим выводам. Оборонительные сооружения возводились из местного строительного материала — мшанкового известняка. Преобладающим типом конструкции стен является opus quadratum в сочетании с opus caemehticum (51, с. 3) в трех вариантах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: