Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа

- Название:Крепостной ансамбль Мангупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1990

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа краткое содержание

По изданию: Материалы по археологии, истории, этнографии Таврики. (вып. 1). 1990 г.

Обозначения: [88] — конец страницы,[1] — примечания.

Постолбцовая нумерация сносок заменена сквозной.

Сканы предоставил Антон с крыма.

Крепостной ансамбль Мангупа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перейдем к вопросу о времени основания крепости на Мангупском плато. Проблема даты сооружения ансамбля ГЛО тесно связана с проблемой первоначальной ее структуры и дальнейшего формирования оборонительной системы в целом. В историографии Мангупа, как отмечалось, сложилось две точки зрения на этот счет. Согласно мнению А. Л. Якобсона и Д. Л. Талиса, она создавалась с охватом значительной части плато, прикрывая наиболее застроенную его территорию, то есть это та линия, которая определяется нами как ВЛО (линия В). По мнению же Е. В. Веймарна, крепостным сооружениям «большого кольца» (66, с. 125) предшествует укрепление на мысе Тешкли-бурун, возникшее в V–VI вв. и к IX в. превратившееся в цитадель города (66, с. 125, 139).

Эта весьма плодотворная для дальнейшего изучения генезиса города гипотеза имеет, однако, ряд слабых мест. Так, при исследовании базилики и дворца были обнаружены позднеантичные и раннесредневековые материалы (261, с. 302, 364, 370, 373). Они, согласно новейшим данным, в изобилии представлены в других местах плато, в частности, в Лагерной балке (80, с. 262) и в верховьях Гамам-дере. [33] Раскопки остатков усадьбы проводились в 1974–1979 гг. Ю. С. Ворониным (инспекция по охране памятников архитектуры Крымоблисполкома).

Здесь были выявлены остатки раннесредневековых усадеб. В группе ранних находок есть и выразительные эпиграфические материалы, обнаруженные в базилике: упомянутая [132] выше надпись с именем императора Юстиниана и, к сожалению, утраченный еще в период раскопок 1938 г. обломок известняковой архитектурной детали с греческой надписью, полеографически датировавшийся, по свидетельству М. А. Тихановой, VI в. (261, с. 386).

Особо следует отметить, что в центральном районе плато крайне редки находки IX–X вв., что не соответствует представлениям о расцвете городской жизни в это время. Затрудняет положение и отсутствие следов ранней оборонительной стены мысового укрепления, хотя в 1981 г. был заложен специальный разведочный раскоп с целью их поиска, открывший поверхность скалы от ворот цитадели до остатков октогонального храма. Сохранившиеся куртины цитадели датируются не ранее XIV в. (80, с. 263). Несмотря на приведенные контраргументы, возможность существования крепостцы на мысу с середины I тысячелетия полностью отрицать нельзя, поскольку, как предполагал Е. В. Веймарн, начертание укрепленной линии в то время могло быть иным, например, она могла проходить и к юго-западу от сохранившейся до настоящего времени (58, с. 121), однако в целом этот вопрос не имеет сейчас принципиального значения для решения проблемы планировки первоначальной оборонительной системы городища. Если такое мысовое укрепление и существовало, то оно могло быть цитаделью большой раннесредневековой крепости. Окончательное решение этого вопроса возможно лишь при перенесении раскопочных работ на эспланаду цитадели.

Проблема датирования сооружений ГЛО сводится в основном к вопросу о времени их основания, имеющему принципиальное значение для дальнейшего изучения раннесредневековой истории Таврики. Археологические материалы, полученные при раскопках оборонительных сооружений, далеко не всегда могут дать окончательный ответ в пользу той или иной из предполагаемых дат. Такая ситуация не раз отмечалась исследователями военного зодчества (91). Необходимо привлечение совокупности всех данных по истории крепости, как археологических, так и письменных (207, с. 51). При общем остром недостатке последних для средневековой Юго-Западной Таврики все же можно считать Мангуп, после Херсона, в наиболее выигрышном положении. Крепость неоднократно упоминается в раннесредневековых источниках, и, хотя достоверность этих свидетельств нуждается в тщательной проверке, все же они являются важным подспорьем к данным археологии.

Обширная территория внутри крепостных стен Мангупа изучена пока еще мало, и лишь в последние годы стал поступать массовый материал, относящийся к раннесредневековому периоду; до начала 70-х гг. он был известен в относительно небольшом количестве. Как отмечалось выше, большое значение для понимания раннесредневекового этапа жизни Мангупа имеют археологические материалы Лагерной балки, дающей каскад культурных напластований, сформировавшихся в результате возведения оборонительных линий Северного фронта. Общим для всей территории балки является нижний слой с находками от первых веков н. э. до VIII в. Особенно он велик в верховьях балки, где достигает мощности 3 м. Здесь выявлены остатки усадеб VI–VIII вв., исследование которых только началось. Массовый археологический материал представлен в основном здесь амфорами, типы которых хорошо известны по раскопкам Херсона и ряда других причерноморских центров (Истрия), датирующихся VI–VII вв. Кроме тарной керамики найдены фрагменты краснолаковой и стеклянной посуды. Местные керамические формы — лепные миски и горшки с подлощенной поверхностью составляют 5 % от всего керамического комплекса того времени. В слое были найдены бронзовые монеты Феодосия I, Льва I, Анастасия, Юстина I, Юстиниана I. Даже на слабозаселенном Чамну-буруне при исследованиях оборонительных сооружений найдены керамика и стекло позднеантичного и раннесредневекового времени.

Исключительную важность для понимания раннесредневековой истории Мангупа имеет археологическое изучение катакомбного могильника в устье Алмалык-дере, открытого в конце 40-х гг. Е. В. Веймарном. Раскопки его с 1982 г. ведутся Отделом археологии Крыма под руководством В. А. Сидоренко. Могильник, связанный с главной колесной дорогой, располагался на территории не менее 6 га. Несмотря на ограбленность многих склепов, удалось выявить ряд погребальных комплексов второй половины VII в. В совокупности с данными, полученными при исследованиях на плато, эти материалы наглядно показывают интенсивность жизни Мангупской крепости в раннесредневековое время.

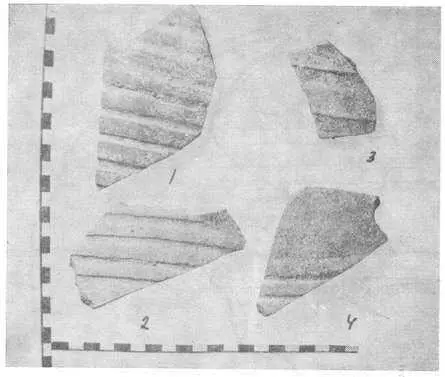

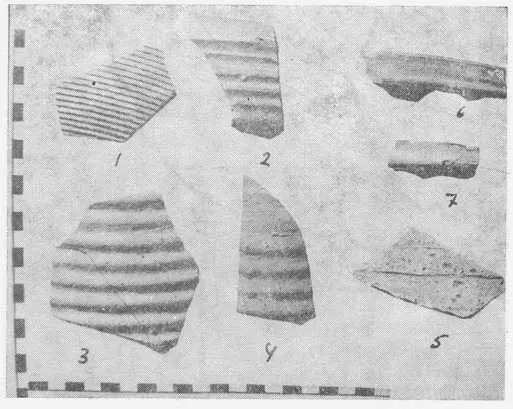

Первый этап в жизни крепости, отраженный перечисленными памятниками, завершается [133] событиями, запечатленными в стратиграфии раскопов I–I-A в Лагерной балке, заложенных при ВЛО, — мощным слоем пожара и разрушений, в котором кроме массовых материалов VI–VII вв. были найдены фрагменты амфор с зональным рифлением, появляющихся в VIII в. (рис. 27–28).

Рис. 27–28. Фрагменты средневековой гончарной керамики из надскального слоя в Лагерной балке. [260]

Слой IX–X вв. известен пока только на отдельных участках на территории мыса Тешкли-бурун; на остальной территории плато находки этого периода немногочисленны. Единственное место, где в публикации отмечается «большое количество обломков сосудов VIII–IX вв., орнаментированных чаще всего врезной волнистой линией или поясом мелкого рифления» в слое, содержащем материалы XII–XV вв., — это остатки усадьбы на восточном краю плато близ триангуляционного пункта (66, с. 129). Но пока больше нигде в раскопках на плато такая картина не наблюдается. Отдельные находки были сделаны в базилике, при раскопках усадьбы в верховьях Гамам-дере и на мысе Чамну-бурун, но они составляют там ничтожный процент по сравнению с материалами VI–VII вв. и XIV–XV вв. Характерно, что в комплексе материалов IX–X вв., наиболее четко представленном на Тешкли-буруне, в сущности отсутствует типичная салтово-маяцкая керамика. Ведущими керамическими формами являются высокогорлые кувшины с плоской ручкой, IX–X вв., широко распространенные в это время в Херсоне и на Тамани (302, с. 33). Вместе с ними найдены белоглиняные поливные миски, датируемые тем же временем. Интересно отметить, что на Мангупе отсутствуют очень характерные для этого периода амфоры, хотя они производились в ближайших окрестностях, о чем свидетельствуют остатки гончарных печей у сел Голубинка (долина Бельбека) и Баштановка (долина Качи), открытые М. Я. Чорефом. Таким образом, можно констатировать явные отличия в облике материальной культуры на плато и поселений в долинах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: