Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа

- Название:Крепостной ансамбль Мангупа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1990

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Герцен - Крепостной ансамбль Мангупа краткое содержание

По изданию: Материалы по археологии, истории, этнографии Таврики. (вып. 1). 1990 г.

Обозначения: [88] — конец страницы,[1] — примечания.

Постолбцовая нумерация сносок заменена сквозной.

Сканы предоставил Антон с крыма.

Крепостной ансамбль Мангупа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

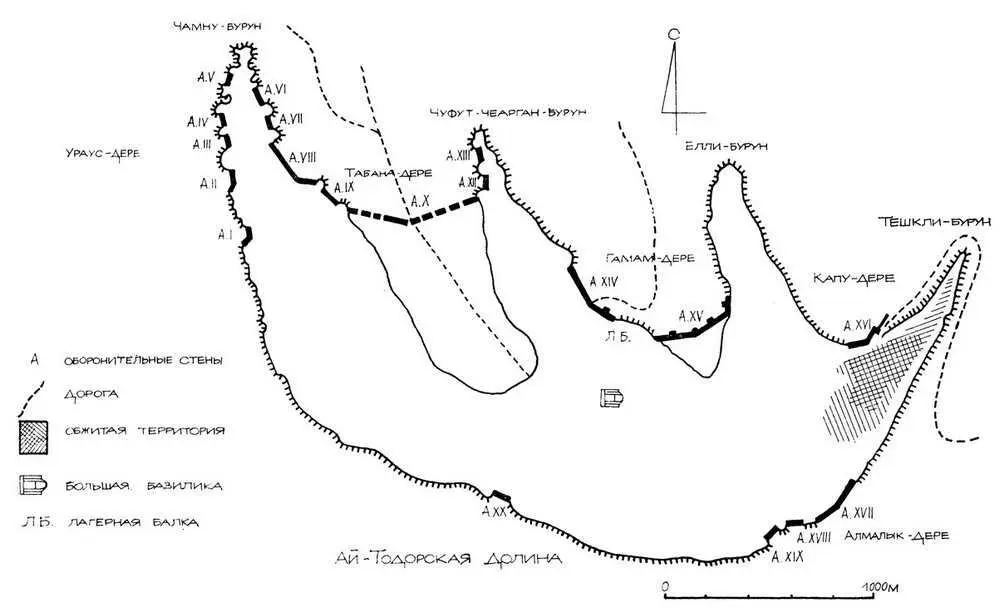

Рис. 29. Крепостной ансамбль Мангупа. Ситуация в IX–X вв. Схема. [261]

В IX–X вв. большая часть ранее обжитой территории плато пребывала в запустении. Жизнь концентрировалась в основном в северо-западной части плато (рис. 29). Здесь появляются вырубленные в скале винодавильни (тарапаны), находившиеся в пределах обширных усадеб сельского типа (66, с. 134). Вероятно, смещение заселенной территории к Тешкли-буруну можно объяснить непосредственной связанностью этого района плато колесной дорогой с долиной. Скорее всего, именно туда уходило население из опустевшей крепости. Такой вывод подтверждается данными археологических исследований последних лет, в результате которых были открыты поселения этого времени в Ураус-дере и Джан-дере.

Запустение поселения на плато не означало прекращения функционирования крепостных сооружений. Исследования укреплений А.I и A.XIV показали, что в IX–X вв. шел ремонт ряда стен, пребывавших до этого в полуразрушенном состоянии. Крепость, таким образом, не угасала, а сохраняла свое боевое значение. Аналогичная картина наблюдалась в это же время на Северном Кавказе, где также известны малонаселенные крепости-убежища, находившиеся рядом с одним или несколькими поселениями (38, с. 98–99; 39, с. 14).

Итак, археологическая ситуация на раннесредневековом Мангупе не соответствует представлениям о возникновении здесь города в IX–X вв. Наоборот, этот период, по сравнению с предыдущим, характеризуется существенным сокращением обжитой территории. Нет никаких свидетельств (как и для предыдущего этапа) о существовании местного ремесленного производства. Можно утверждать, что, как и в VI–VII вв., внешние экономические связи в IX–X вв. были направлены на Причерноморье. Сохранялась ориентировка на Херсон, что выражается, в частности, в поступлении на Мангуп белоглиняной поливной посуды, крайне редко встречающейся на многочисленных поселениях Юго-Западной Таврики.

Второй этап в жизни крепости, так же как и первый, завершается гибелью поселения. Об этом свидетельствуют остатки жилых комплексов с бытовым инвентарем, погибших в пожаре. Они были открыты в раскопках X — Х-Б у тыльной стороны северозападной куртины цитадели. О том, что финал был быстрым, неожиданным, говорит находка клада золотых и серебряных украшений, запрятанного на краю обрыва возле угла разрушенного дома. Захоронение клада может датироваться второй половиной X — началом XI в., что следует из стратиграфической ситуации находки. Однако вещи, составляющие этот комплекс, в основном более древнего происхождения. Так, например, раковинообразные подвески датируются IV в., крест — VI в., треугольные трубчатые [134] подвески («городки») — VII в. Неясна дата каплевидных комбинированных подвесок из золота, серебра и стекла, а также круглых литых серебряных застежек. Вероятно, вещи из клада происходят из позднеантичных и раннесредневековых погребений, разграбленных при завершении первого и в начале второго этапа жизни крепости (81, с. 167).

Третий этап существования крепости отражен археологическими материалами XIII–XV вв., о нем будет сказано в четвертой главе.

Установление более узких датировок таких событий, как основание крепости, разрушение и восстановление укреплений, вновь наступившего упадка, требует привлечения данных письменных источников, корректирующих размытые границы археологической хронологии.

С проблемой хронологии и обстоятельств основания крепости на Мангупском плато связан вопрос о локализации Дороса (см. I главу).

Обратимся к свидетельствам источников о Доросе. Впервые этот топоним упоминается в форме «Дорант» в 692 г. в подписи под деяниями пято-шестого Трулльского собора, где среди прочих подписавшихся значится Георгий, епископ Херсона и Доранта (331, с. 78–79), что свидетельствует о церковной подчиненности и территориальной близости этих пунктов. Затем Дорос фигурирует вместе с другими, не названными по именам крепостями, в «Хронографии» Феофана при изложении событий, связанных с бегством из Херсона ссыльного императора Юстиниана II (279, с. 62–64). В «Бревиарии» патриарха Никифора уточнено, что Дорос находится в готской земле (279, с. 163), причем в последующем изложении Дорос не упоминается, но, вероятно, подразумевается среди крепостей в округе Херсона, обобщенных под термином «климаты» (к Готии относил климаты и Феодор Студит) (331, с. 105–106), жители которых подлежали репрессиям за враждебное отношение, проявленное ими в свое время к опальному императору (279, с. 63). Византийские авторы в дальнейшем использовали этот термин как собирательное название населенных пунктов в округе Херсона, не уточняя каких именно. Правда, прямых указаний на связь Дороса с климатами не имеется, но при рассмотрении источников в совокупности эта связь выступает вполне реально. В конце VIII в. по «Житию Иоанна Готского» Дорос предстает как крепость, оккупация которой хазарами приводит к вооруженному выступлению местного населения (50, с. 396–400). С этого времени Дорос исчезает со страниц литературных памятников, возродившись, по мнению многих авторов, в форме «Феодоро». [34] На Южном берегу топоним Дори сохраняется по крайней мере до IX в., о чем свидетельствует Равеннский анонимный перипл (327, с. 114).

Климаты же продолжали упоминаться вплоть до XIII в., когда они вместе с Херсоном попали в зависимость от Трапезундской империи (331, с. 160–162). Больше других о климатах писал Константин Багрянородный. Он относил их к области Хазарии и называл количество — девять (132, с. 273).

На основании приведенных сведений можно говорить, что наиболее оживленный период существования Дороса приходится на вторую половину VII — конец VIII в., а столетие между серединой VI и серединой VII в. было временем возведения ряда крепостей в Юго-Западной Таврике. Следует подчеркнуть, что строились они на обжитых местах, на мысах и островных плато, служивших убежищами местному населению еще с тревожной поры начала Эпохи Великого переселения народов. Особенности геологического строения горного Крыма обусловили концентрацию естественных крепостей в юго-западной части Внутренней гряды.

Гряда играла роль естественной границы, разделявшей два региона, два хозяйственно-культурных типа: с одной стороны ее находились земледельцы горных долин, с другой — кочевники-скотоводы степей, бывшие не только источником военной опасности, но временами выгодными торговыми партнерами. С IV в. впервые в истории полуострова Юго-Западная Таврика превращалась в густонаселенный район, наиболее активный в экономической жизни края. Развитие его было тесно связано с Херсоном, единственным уцелевшим от античной эпохи городом-ориентиром, сохранившим связи со старыми приморскими центрами и поэтому неизбежно включавшимся в политическую систему Византии. Положение изменилось с приходом в Таврику хазар, постепенно вклинивавшихся в глубинные районы полуострова. В конце VIII в. ими был захвачен Дорос, а около 840 г. они уже перестраивали эту крепость (об этом см. ниже). К середине X в. хазары, по крайней мере, номинально, еще владели [135] крепостью. Не исключено, что она вместе с другими климатами переходила из рук в руки. О походе хазар на Херсон и другие города Таврики в правление Романа Лакапина сообщает так называемый «Кембриджский документ», составленный параллельно пространной редакции письма Иосифа (324, с. 6–7). Возможно, что в числе городов, ставших объектами хазарских нападений, был и Мангуп.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: