Виталий Волович - С природой один на один (Человек в условиях автономного существования)

- Название:С природой один на один (Человек в условиях автономного существования)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Волович - С природой один на один (Человек в условиях автономного существования) краткое содержание

Книга рассказывает о методах выживания в экстремальных условиях: горы, пустыня, тайга и т. д. Написана на основе многочисленных экспедиций — автор в 1971–1983 возглавлял отдельную научно-исследовательскую лабораторию, занимавшуюся проблемами выживания летчиков и космонавтов после вынужденного приземления в безлюдной местности или приводнения. Девиз книги "Проверено на себе"

С природой один на один (Человек в условиях автономного существования) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В пустынях Центральной и Южной Америки повсеместно встречаются представители многочисленного (около 3 тыс. видов) семейства кактусов. При всем разнообразии форм и размеров — от крохотных цереусов до гигантов канделябров — для всех кактусов характерны два основных признака: они суккуленты, т. е. растения способные запасать и удерживать влагу "на черный день", и имеют ареолы — особые органы, присущие только кактусам и соответствующие побегам и одновременно пазушным почкам лиственных растений. Но, что особенно поразительно, это расположение ареол по виткам логарифмической спирали. Большая часть колючек сидит на спиралях, закручивающихся по ходу часовой стрелки, а меньшая — на спиралях, расположенных в противоположном направлении. Отношение числа тех и других строго постоянно и составляет 0,618647, что очень близко к знаменитому "золотому сечению":

(Ц5 -1):2=0,618034, издавна считавшемся критерием гармоничности как в математике, так и в искусстве.

Под плотной, покрытой колючками оболочкой находится сочная мякоть, содержащая до 96 % воды. Плоды кактусов, называемые колючими грушами, тунами или индейскими фигами, после варки напоминают по вкусу яблоко. Отваренная мякоть кактусов и поджаренные на медленном огне молодые стебли — хорошее дополнение к рациону питания. Чтобы не спутать кактус с кактусообразными растениями. Содержащими токсические вещества, подозрительное растение надрезают или надламывают. Выступившая молочно-белая жидкость укажет, что оно несъедобно.

Во внетропических пустынях пищей могут служить: крахмалистые корни катрана, травянистого растения с листьями, похожими на капустные, и собранными в метелку белыми цветами; корни гусиной лапчатки, напоминающие по вкусу и внешнему виду редиску; семена кумарчика гобийского, содержащие до 17 % белка, 6-10 % жира и 60 % углеводов.

Вполне съедобны солоновато-сладкие плоды-ягоды колючего кустарника селитрянки.

Нередко пески после дождя покрываются ярким ковром цветов с чашечками из плотных лепестков всевозможных расцветок: красной, желтой, розовой. Это тюльпаны. Корни-луковицы тюльпанов можно печь и отваривать.

Верблюжья колючка — янтак — колючий полукустарник из семейства бобовых, широко распространенный в пустынях Средней Азии. Его длинные, ветвящиеся стебли, покрытые узкими ярко-зелеными листиками, заканчиваются острыми как игла колючками. Настой, отвар из янтака обладают тонизирующими свойствами. У основания веточек нередко образуются сладкие крупинки так называемого янтачного сахара. При жажде, сухости во рту некоторое облечение приносит жевание веточек верблюжьей колючки.

В полупустынях и пустынях Средней Азии и Прикаспия встречаются лежащие на земле крепкие, пропитанные известью шарики, зеленоватые снаружи, белые внутри, размером до 3 см. Это лишайниковая монна. Слив первую воду, чтобы удалить известь, из нее можно сварить кашу. А на глинистых почвах и на склонах гор попадается травянистое растение высотой до 40 см с тремя-четырьмя листочками у основания и желтыми цветами, собранными в густые кисти. Это — леонтице Эверсмана — донгуз — катанкур. На глубине 15–40 см располагается крупный морщинистый клубень до 300 г весом, съедобный в вареном виде.

В африканских пустынях местное население употребляет в пищу листья, корни и стебли растений из семейства крестоцветных.

Переход в пустыне в жаркое дневное время крайне изнурителен. Физические нагрузки во время марша вызывают усиление водопотерь потоотделением и ведут к быстрому обезвоживанию. Помимо этого, прямая солнечная радиация создает опасность быстрого перегрева организма, возникновения теплового или солнечного удара.

Вот почему дневной переход в пустыне допустим только в крайних обстоятельствах и лишь при условии, когда месторасположение населенного пункта, артезианской скважины или оазиса точно известно, расстояние до них не превышает 10–20 км, а состояние здоровья людей позволяет преодолеть его за 3–4 ч. С собой берут лишь самое необходимое — фляги с водой, аварийную радиостанцию и сигнальные средства. Голову, лицо и шею защищают от палящих солнечных лучей накидкой — бурнусом, которую выкраивают из любой имеющейся ткани (рис. 38).

Рис 38. Изготовление бурнуса, защитной повязки и очков изготовление бурнуса — А, Б, В, Г; защитной повязки — Д, Е; очков — Ж

Чтобы песок при ходьбе не попадал в обувь, поверх нее надевают чехлы-баилы из ткани, стянув их чуть выше лодыжек шнурками. Очки-светофильтры хорошо защищают глаза от слепящего света и мелкой песчаной пыли, а при их отсутствии глаза закрывают полосками ткани с узкими прорезями.

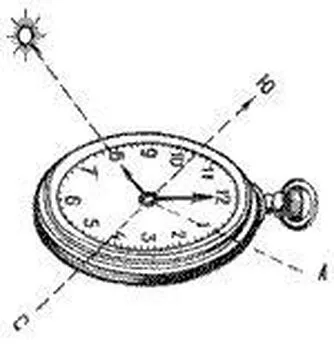

Совсем недавно египетское агентство МЭНА сообщило, что тунисская фирма "Ал-Магниб" изобрела для путешествующих в пустыне специальную накидку, действующую по принципу аккумулятора. Эта накидка размером 1,5 на 2 м, толщиной 4 см и весом всего 500 г имеет внутренний слой из теплоаккумулирующего вещества. Днем, укрывая от солнечных лучей, она одновременно аккумулирует тепло. Ночью, когда температура воздуха в пустыне нередко сильно понижается, накидка служит согревающим плащом, теплым одеялом или матрацем. Теплоотдача идет равномерно 6–8 ч, т. е. в течение всей ночи. При переходах лучше всего придерживаться подножия барханов. Здесь грунт более плотен и ноги не так глубоко вязнут в песке. Однако выдерживать направление при этом значительно труднее. Чтобы не потерять ориентировку, приходится постоянно прибегать к помощи компаса. Если в пределах видимости есть заметный бархан, дерево, камень, можно двигаться, ориентируясь на них.

Нередко в пустыне наблюдается весьма своеобразное явление — фата — моргана, или мираж. В полуденное время, когда почва раскаляется от солнца, в приземной атмосфере образуются разграниченные слои воздуха с различной плотностью. В результате преломления солнечных лучей на пустынном горизонте вдруг возникают колышущиеся озера с куполами пальм, горные хребты, плавающие в воздухе дюны, и даже города. Довольно частый мираж — перевернутое озеро с островами. Миражи возникают не только днем, но и перед восходом солнца, когда воздух насыщен пылью. Картины эти бывают настолько ярки и отчетливы, что иногда вводят в заблуждение даже опытного путешественника, заставляя изменить маршрут.

Более легки и безопасны переходы в пустыне в прохладное время — ночью. Возможность длительных переходов летом в ночное время с успехом доказали участники алма-атинской научно-спортивной экспедиции "Человек и пустыня" под руководством Николая Кондратенко. Экспедиция покинула 17 июля г.

Ташауз (Туркменистан) и пошла вдогонку заходящему солнцу через жаркие пески пустыни Каракумы. Они шли по ночам, ориентируясь по звездам, двигаясь со скоростью 2–4,5 км/ч, преодолевая за переход 25–30 км. Днем, когда столбик ртути поднимался к 46 °C, они отдыхали, укрываясь в тени четырехслойного тента, обшитого сверху металлизированным капроном для лучшего отражения солнечных лучей. Суточная норма воды составляла 7,5 л, и приходилось строго рассчитывать, умеряя жажду маленькми глотками быстро согревавшейся жидкости. За 22 суток экспедиция преодолела 550 трудных километров, сохранив и на финише бодрость, оптимизм и, на удивление, высокую работоспособность. Конечно, успешное завершение экспедиции — результат хорошей спортивной подготовки, выносливости и целеустремленности ее участников. Но главное, экспедиция показала, что соблюдение правил перехода в пустыне, рациональное распределение запасов воды, умение ориентироваться в пустыне людей, оказавшихся среди песчаных просторов в результате чрезвычайной ситуации, на благополучный исход.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: