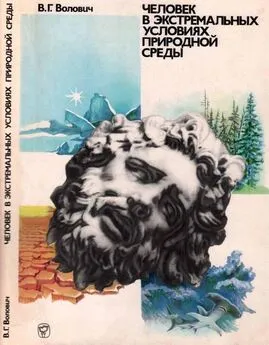

Виталий Волович - С природой один на один (Человек в условиях автономного существования)

- Название:С природой один на один (Человек в условиях автономного существования)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Волович - С природой один на один (Человек в условиях автономного существования) краткое содержание

Книга рассказывает о методах выживания в экстремальных условиях: горы, пустыня, тайга и т. д. Написана на основе многочисленных экспедиций — автор в 1971–1983 возглавлял отдельную научно-исследовательскую лабораторию, занимавшуюся проблемами выживания летчиков и космонавтов после вынужденного приземления в безлюдной местности или приводнения. Девиз книги "Проверено на себе"

С природой один на один (Человек в условиях автономного существования) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти эксперименты лишний раз подтвердили целесообразность избыточного питья как средства, способствующего нормализации теплового состояния, повышению эффективности системы терморегуляции.

Для терпящих бедствие в пустыне весьма важно определить не только оптимальный режим водопотребления, но и норму одноразового приема, при которой большую часть воды организм сумеет использовать на образование пота.

Исследования, проведенные Р. Кенни, показали, что наиболее выгодным является так называемый дробный режим. Испытатели, выпившие одномоментно 1л воды, теряли с мочой 371+-207 мл. Когда то же количество воды было разделено на три порции по 333 мл, мочеотделение снизилось до 227+-82 мл. В последующем эксперименте участники получали каждый час по 83 мл в течение 12 ч. На этот раз мочи выделилось всего 82+-29 мл, а всю оставшуюся воду организм использовал на нужды терморегуляции.

Вместе с тем неразумно строгое ограничение водопотребления с целью экономии аварийного запаса воды, что при высокой температуре воздуха может привести к роковым последствиям. Быстро развившееся обезвоживание окажется столь значительным, что устранить его не удастся даже выпив всю имеющуюся воду.

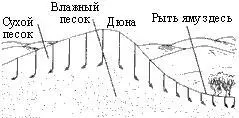

Поиск воды в пустыне труден, но не столь безнадежен, как это может показаться на первый взгляд. Но где же искать воду, если вокруг, казалось бы, нет ни единого признака ее: ни деревца, ни кустика, только бесконечные цепи желто-коричневых песчаных холмов — барханов? Однако порой стоит копнуть поглубже в низине старого высохшего русла или в ложбине (узкий неглубокий овраг) у подножия бархана с подветренной стороны — и придет удача. Сначала на глубине 1-2м появится темный, сырой песок, а через некоторое время выкопанную ямку постепенно заполнит грунтовая вода. И не случайно казахи — знатоки природы пустыни — говорят: "кум бар — су бар!" Это значит: где песок — там вода!

Знатоки пустыни считают, что, чем выше и оголеннее барханные цепи, чем глубже ложбины между ними. Тем больше шансов на достижение успеха.

В горно-пустынной местности водоисточник можно отыскать у подножия горных плато, на обрывистых склонах. Местами вода выпотевает, покрывая густыми каплями породу, или скрывается под тонким слоем почвы. Нередко после прошедших дождей вода скапливается во впадинах у основания скал, по краям галечной осыпи.

На близость грунтовых вод иногда указывает роение мошек и комаров, наблюдаемое после захода солнца, ярко-зеленые пятна растительности среди обширных пространств оголенного песка.

Присутствие пресных вод на относительно небольшой глубине вызывает, как правило, развитие более пышной и более яркой по цвету растительности, влаголюбивых трав, кустарников, деревьев. Указателем близколежащих подпочвенных вод. Наиболее распространенным в песчаной пустыне, являются черносаксаульники.

Это семейство черного саксаула, тамариска развесистого, верблюжьей колючки, или просто яркие густые заросли верблюжьей колючки. И конечно. Верным признаком желанной воды служит тростник.

Не может обходиться без близкой воды и андраспан — невысокое (до 40 см) растение с густыми светло-желтыми стеблями. Его крупные расположенные на концах стеблей одиночные цветы — белые или желтые — издалека привлекают внимание путника, суля пресную или солоноватую влагу.

К растениям-индикаторам относится итцегак — житель щебнистых пустынь — невысокий кустарник (30–75 см) с сочной, темной зеленью, но без листьев.

Крону его образуют сочные темно-зеленые членистые годичные побеги. Но наиболее характерным его признаком, позволяющим отличить его от других растений, является резкий неприятный запах.

Мимозка — колючий кустарник с красноватыми шипами. Его ажурные зеленые, чуть сизоватые листья состоят из множества мелких листочков. Бледножелтые цветы опадают к сентябрю, превращаясь в крупные кожистые красновато-бурые бобы.

Чингиль — колючий кустарник с буровато-коричневой корой и длинными, до 6 см, колючками. В мае-июне кустарник покрывается белыми или бледнофиолетовыми цветами, собранными по два-три. Плоды — бобы золотисто-коричневого цвета достигают размера 3 см в диаметре. Чингиль любит селиться в межбугристых понижениях в песках и пойменных тугаях.

В межгрядовых понижениях. На окраине песчаных массивов, на близкую воду может указать появление чия. Это многолетний злак, стебли которого, возвышаясь на 1,5–2,5 м, оканчиваются серебристой желто-зеленой метелкой. Стволы обрамляют торчащие вверх узкие литья фиолетового оттенка.

Дереза — ветвистый кустарник с крепкими темновато-белыми изогнутыми побегами. Покрытыми у верхушки шиловидными короткими колючками. На ветвях можно встретить и своеобразные колючезаостреные лиственные побеги. Листья сизой окраски то узкие, почти цилиндрической формы, то широкие ланцетовидные (остроконечные). В конце лета кустарник покрывается черными или красными ягодами.

В песчаной пустыне, вдоль долин пустынных рек, встречаются высокие стебли, увенчанные густой длинной метелкой (до 160 см) с узкими идущими от основания листьями, которые на средине сгибаются и провисают. Это — хыш. Растение образует дернины до 1 м в диаметре, издали заметные на желтом фоне песчаного моря.

На близость пресных или слабосоленых вод может указать ситник — крупное травянистое растение со стоячими стеблями, окрашенными у основания в красно-бурый цвет. Цилиндрической формы листья заострены к верхушке. На концах стеблей мелкие буроватые цветочки образуют небольшие метелки.

В африканских пустынях таким растением — указателем подземного водоисточника — служит финиковая пальма. В пустынях Средней и Центральной Азии эту роль выполняет тополь разнолистный. Это небольшое стройное деревцо — своеобразный живой насос, выкачивающий влагу из водоносного горизонта.

Его светло-зеленые верхние листья широки и заужены "сердечком" к концам, как у настоящего тополя. Зато нижние длинные узкие напоминают по форме ивовые. Но что интересно, мясистый "тополиный" лист кажется на ощупь прохладным. И это не обман осязания. Просто в результате интенсивного испарения с поверхности листа он действительно прохладнее окружающего воздуха на несколько градусов.

Рис 35. Поиск воды в пустыне.

Хорошим гидроиндикатором служит дикий арбуз. Его небольшие зеленые шары, напоминающие окраской обыкновенный арбуз, десятками лежат среди высохших плетей. И хотя даже изголодавшийся путник вряд ли решится отведать этих горьких, как хина, плодов, их присутствие среди пустыни — признак желанной влаги. Обычно водоносный горизонт располагается где-то совсем на небольшой глубине (рис. 35).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: