Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина

- Название:Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смэлток

- Год:2009

- Город:Минск

- ISBN:975-985-6917-08-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина краткое содержание

Книга посвящена истории малых городов Гродненской области: Большая Берестовица, Свислочь, Волковыск, Мстибово, Зельва, Лида, Вороново, Ивье, Сморгонь, Островец, Ошмяны, Щучин, Желудок, Мосты, Кореличи, Мир, Новогрудок, Дятлово, Слоним.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Слева от здания суда, ближе к старому костелу, стоял длинный дом , где жили три семьи. Выше, на месте нынешнего памятника размещалось стрельбище — котлован, с трех сторон окруженный насыпями.

Нынешнюю Октябрьскую именовали по-разному: Луговая, Свиная, Выгонская . На ней проживали крестьяне. На месте теперешнего детского сада и школы находился луг. Здесь пасли лошадей, свиней, гусей. Выше были огороды, а за огородами располагалось православное кладбище . Вся пойма реки Зельвянки, от шоссейного моста до памятника, все сенокосные луга принадлежали православной общине.

По улице Ружанской находился и ныне действует молитвенный дом баптистов . Рядом располагалось уже упомянутое православное кладбище, которое закрыли в 1962 г. в связи с появлением нового, за пределами местечка.

Название Фабричная улица неслучайное. На этой улице еврей Бородицкий основал фабрику. Фабрика находилась недалеко от речки, где теперь коттеджи. На ней производилось сукно, покрывала. Между фабрикой и железнодорожным мостом действовал крупный по тем временам лесозавод , оснащенный по всем требованиям того времени. Паровая машина его работала на угле и на древесных отходах. Владельцем тоже был Бородицкий. Кроме того, этот человек владел еще и мельницей. Для транспортировки грузов с базы лесозавода была проложена узкоколейка . Хозяин нанимал людей (крестьян) и их лошади перевозили грузы — тянули вагонетку. В то время лес заготавливали в Беловежской пуще. Сплавляли по Зельвянке до вышеупомянутой базы. Сам Бородицкий жил на Млыновской — в том самом доме, где теперь ветлечебница .

Еще одно предприятие по переработке леса располагалось на месте нынешнего водохранилища. Это предприятие принадлежало Сальмону, тоже еврею. Оно было оснащено 2-мя пилорамами, столярными мастерскими, цехом по изготовлению масла из рапса и льняного семя и машиной для чесания шерсти.

Улица Школьная не изменила своего названия. До войны на ней жили одни евреи. В конце улицы, где нынче Дом Советов, стояли два деревянных здания, в которых размещалась еврейская школа . Невдалеке располагалась синагога. Около синагоги, в том месте, где теперь садик «Золотой ключик», находилось еврейское кладбище . Более богатые евреи ставили на могилах умерших родственников небольшие беседки — будки .

В том месте, где теперь улица Шаповалова, при польской власти было построено здание молокозавода . Молоко принимали от населения. Масло, сметану, сыры — все производили вручную, с помощью примитивных приспособлений и механизмов.

За территорией завода располагался сад еврея Пентелевича . Теперь этот сад на территории гимназии № 1.

ЛИДА

(март, 2008)

Слово «лида» финно-угорского происхождения. Поэтому версии балтские, славянские отпадают. «Вырубки», «щупаки» — все это для тех, кто любит сказки. Название Лида в значении «вырубка» не упоминается ни в одной летописи.

Николай Борисович Шевченко, руководитель одного местного объединения, имеющего отношение к популяризации белорусской истории, в «Лiдскай газеце» за 19 мая 2007 г. абсолютно точно замечает, что имя здешнего города удивительное и прекрасное. Я бы добавил — единственное в своем роде, потому что связано с современным женским именем. Но, как говорится, не все так просто и искать женщину в данном случае не приходится.

После таяния последнего Ледника (а это минимум 12–15 тысяч лет тому назад) данная местность была заселена представителями одного из многочисленных финно-угорских племен, которые называли себя лууд. До сих пор так называют себя некоторые жители Карелии (кстати, к тому, что племена карелов действительно заселяли данный регион, мы еще вернемся). Славянская транскрипция этого слова — люд, люди . Далее просматривается трансформация самого сложного из звуков этого слова: Люди — Люда — Лиуда — Лида. Окончание «а», как и должно у финно-угров, указывает на то, что поселение было основано на берегу реки. А основной корень, в данном случае, обозначал одно: название племени, то есть тех, кто изначально жил на берегу здешней реки.

(По материалам М. Ткачева)

Судьбы городов непредсказуемы. Так было и так будет. При равных условиях одни города Беларуси с течением лет превратились в гигантских монстров, а другие сходят на нет. Взять, хотя бы, Лиду и Крево. Когда Гедимин строил в этих поселищах замки, он преследовал единственную цель: защитить государство от нескончаемых разорительных набегов крестоносцев. При этом условия для развития данных городов были одинаковы. Но вот прошло время — и что сейчас Лида, а что Крево…

Тевтонцев манила в Великое княжество возможность нажиться грабежом. Вывозились, преимущественно, люди, которых там, на западе, или эксплуатировали или продавали. С 1295 по 1328 гг. особенно опустошительных набегов на Великое княжество было не меньше восьми. Гедимин решил противостоять этому — начал строить замки. Выбор места под строительство одного из них выпал на маленькую, в то время еще малоизвестную Лиду.

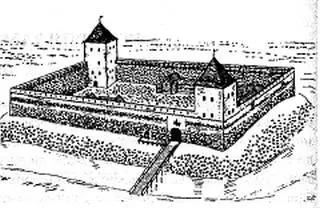

Замок в Лиде начали строить в 1323 г. Он был готов через 5 лет. Это был новый, современный для того времени тип оборонительного сооружения — рыцарский кастель . Основу его мощи составляли высокие каменные стены. В тревожную годину в этой крепости находили пристанище жители соседних селений.

Как и в Крево [2] О Крево, Борунах и Гольшанах см. мою книгу «Путешествие в Сарью» (1999).

, это тоже был замок на болоте . Перед тем местом, на котором его возвели, речка Каменка впадала в речку Лидею. Окруженный водой замок, в сущности, являлся неприступным.

Он имел два входа. При этом оба были прорезаны в восточной стене. Большие ворота (4,5 м в ширину и около 6 м в высоту) открывали только для торжественного въезда знатных гостей. Меньшие (2,5 х 3 м) назывались «фортка» и служили «черным входом». Кроме того, в южной стене замка на высоте двух метров находился запасной выход.

По всему периметру на стенах были устроены бойницы. Они имели форму трапеций, обращенных внутрь замкового двора широким основанием, и предназначались для стрельбы из луков и арбалетов. Ниже бойниц по периметру стен были устроены на балках деревянные галереи («вулица»). Над галереей имелась специальная крыша.

Замок имел две башни. В одной, большой, располагалась церковь Св. Георгия Победоносца, которая впоследствии была перенесена в город (в 1533 г.). Вторая башня располагалась по диагонали от первой в северо-восточном углу четырехугольного замка. В башнях размещались суд, архив, жилые покои, залы, а в подземных помещениях — тюрьма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: