Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина

- Название:Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смэлток

- Год:2009

- Город:Минск

- ISBN:975-985-6917-08-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина краткое содержание

Книга посвящена истории малых городов Гродненской области: Большая Берестовица, Свислочь, Волковыск, Мстибово, Зельва, Лида, Вороново, Ивье, Сморгонь, Островец, Ошмяны, Щучин, Желудок, Мосты, Кореличи, Мир, Новогрудок, Дятлово, Слоним.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Гродненщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вацлав Конопацкий (1895–1950) был арестован в 1939 г. Новая власть, забрав его предприятие, сочла необходимым оставить Конопацкого работать на заводе. Дело в том, что никто не знал настоящего секрета склейки фанеры , которая тогда использовалась в авиационной промышленности. По сути, материал, который тогда выпускался на заводе, являлся стратегическим и применялся на военном производстве. Пан Вацлав пытался бежать, но был задержан и сослан в лагерь на Волгу. Оттуда он убежал сначала в Иран, а затем в Австралию. Умер в 1950 г в Сиднее, где и похоронен.

Думаю, нынешнему поколению белорусов следует знать, что фанерный завод в Мостах на реке Неман в свое время считался лучшим не только в стране, но и на всем европейском континенте.

КОРЕЛИЧИ или КАРЕЛИЧИ

(июнь, 2008)

Первыми поселенцами белорусских земель после таяния последнего Ледника (12–15 тысяч лет тому назад) были миролюбивые финно-угры. Об этом говорит большинство названий белорусских рек и поселений. Поэтому разгадка названия здешнего города не такая и сложная.

«Энциклопедический словарь» (1963) сообщает, что карелы — это финно-угорский народ, нация . Народ этот разговаривает на карельском языке, который относится к уральской группе языков. Думаю, представители этого народа и закрепили наименование за здешним возвышением. Они поселились на этой удлиненной гряде в те далекие времена, когда вокруг нее простирались необозримые воды растаявшего Ледника. Впоследствии, потесненные славянами, карелы проследовали на север и осели западнее Ладожского озера и в нынешней Тверской области. На сегодняшний день численность представителей этого народа, примерно, 170 тысяч человек.

Но часть карелов осталась. Их стали называть «кареличами». Это обозначение закрепилось и за названием здешнего поселения. Хочу, только, обратить внимание, что в данном названии после «к» по правилам орфографии должно стоять «а», а не утвердившееся в русском переводе «о».

Что касается князей, которые якобы переселяли разные группы своих людей, то эта версия слишком натянута. Князья жили относительно недавно, по крайней мере позже основания данного поселения.

В непосредственной близости от той гряды, на которой располагается город, протекает река Рута. Чтобы разгадать это название, следует вспомнить тенденцию древних присваивать имена рекам с учетом преимущества определенного вида растительности по берегам. Известно, что рута — название многолетнего травянистого растения, из листьев которого добывают эфирное масло. Произрастает это растение преимущественно на юге. Но мы не должны забывать, что до XIII в. климат в здешнем поясе был гораздо мягче, а реки полноводнее. Поэтому руты здесь было предостаточно. Прибыв на эти берега, древние не долго размышляли над тем, какое название присвоить реке.

И еще, здешняя река максимально приближает нас к главной и самой захватывающей загадке белорусской истории — истории жизни великого князя Миндовга , человека, которого считают основателем нашего государства. Узнав о существовании здешней реки, мы вспомним название его резиденции (личного владения) — Варута (приставка ва- или в- на старославянском обозначала «за»). Резиденция находилась недалеко от Новогрудка, за рекой Рута. В том месте, на берегу другой реки — Сервечь, князь построил себе замок. Он провел в этом замке последние годы своей жизни. Сюда, в Варуту, он привез молодую жену, которая родила ему двух мальчиков, там же был пронзен в грудь мечом Довмонта, получив от этого мгновенную, то есть щадящую смерть… Когда мы вспомним или узнаем об этом, в нас пробудится желание посетить здешние места, чтобы самим разыскать ту скрытую занавесью времен и в чем-то уже сказочную Варуту. [6] Со своей стороны уже в следующем году (2010) обещаю выпустить в свет повесть о Миндовге — о последних годах его жизни.

Ссылаясь на материалы Юрия Александровича Якимовича, разберем, что представлял собой здешний город, располагавшийся в непосредственной близости от реки Рута, в XVI–XVIII вв.

В XVI в. Кореличи — местечко Новогрудского повета. В прошлом это владение великих князей литовских. Потом город принадлежал Чарторыжским, а еще позже по очереди Радзивиллам Несвижским.

В 1646 г. местечко состояло из площади и 5 улиц: Поповской, Дворной, Кривой, Запольной и Вшивой. На площади располагались корчма, шинок и 20 дворов по периметру.

На улице Поповской размещались двор священника и 6 мещанских дворов, на Дворной — 10 дворов, на Кривой — 11 дворов, на улицах Запольной и Вшивой соответственно — 25 и 9 дворов.

В 1684 г. некоторые улицы поменяли название: Дворная стала Мостовой , а бывшая Вшивая — Виленской.

К середине XVIII в. город прирос только на одну улицу Рутинскую с 5 дворами.

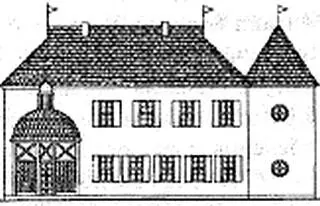

К реке Рута вела улица Дворная (Мостовая). Здесь близ реки располагалась усадьба, включавшая княжеский двор, фольварочный двор, комплекс конюшен, гумнище, обору.

Княжеский двор делился на две зоны: парадную и служебную (ближе к реке). Он имел три въезда. Главная въездная брама располагалась со стороны местечка и представляла собой двухъярусное сооружение с обмазанными снаружи глиной деревянными стенами, покрытое гонтом. В нижнем ярусе размещалась тюрьма (по-видимому, в подвалах), а в верхнем располагалось жилье (сторожка) с сенями, избой и каморой. Со стороны местечка брама имела балкон, который по сути являлся дозорной площадкой.

Вторая брама — на дороге от подворья к конюшням — являлась дозорной вышкой. Она имела ворота на бегунах и смотровую площадку, огражденную балюстрадой и покрытую гонтом.

На третьем проезде (к реке) стояли обычные двухстворчатые ворота.

В парадной части усадьбы размещался к няжеский дом из брусьев , обмазанный снаружи глиной и побеленный известью. Это было двухэтажное сооружение с сенями на торце.

В нижнем этаже размещалась большая столовая (5 четырехстворчатых окон, печь из пестрых изразцов). Второй этаж составляли княжеские апартаменты анфиладной планировки.

Напротив дома располагался сад с аптечным огородом. Перед садом стояла спижарня. Ее нижний этаж был открытым, а верхний служил складом. В саду находился погреб , а также двухэтажный свирн с галереей, окружавшей его с трех сторон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: