Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гидросамолет для перемещения по суше, спуска в воду и выкатки на берег из воды был снабжен съемным перекатным шасси с нетормозными колесами.

Самолет Бе-10 для отработок и прохождения летных испытаний в ноябре 1955 г. был отбуксирован сначала в порт Мариуполь, а затем в специальном самоходном доке по Азовскому и Черному морям перебазирован на заводскую базу в Геленджик.

При первой же гонке двигателей столкнулись с весьма опасным явлением. Мощные струи выходящих газов оказывали недопустимое вибрационное воздействие на корпус лодки и оперение. Воздействие было настолько сильным, что в местах сопряжения двигателей с лодкой, на киле и в других местах появились трещины на элементах каркаса, самопроизвольно откручивались гайки, а трубопроводы и электрожгуты срывались со своих мест крепления. Спасти машину могло только простое решение, требующее небольших доработок. И оно было найдено. Заключалось оно в дополнительном отклонении осей выхлопных труб двигателей от борта лодки на 3*, а также в некотором усилении элементов каркаса лодки и оперения. При этом масса увеличилась незначительно. Гонки двигателей после доработки и установки сопел двигателей подтвердили правильность выработанного решения.

20 июня 1956 г. состоялся первый двадцатиминутный полет опытной реактивной летающей лодки Бе-10, пилотируемой военным летчиком-испытателем В.В. Курячим. В состав экипажа входили штурман B.C. Фадеев и бортрадист Г.В. Галяткин. Последующие испытания этого самолета проводил летчик-испытатель Георгий Иванович Бурьянов.

В процессе летных испытаний самолет Бе-10 показал замечательные результаты: скорость 910 км/ч, высоту полета 15 000 м и практическую дальность 2960 км. Таких скорости и высоты еще не достигал ни один гидросамолет в мире. Имея отличные обводы лодки, Бе-10 устойчиво глиссировал на больших скоростях и обладал высокой мореходностью, легко отрывался от воды, а по своим летным характеристикам он приближался к сухопутным самолетам.

Схема самолета Бе-10 (рис. 48) оказалась удачной. Испытания по части морской специфики внесли в конструкцию сравнительно небольшие изменения, в основном касающиеся воздухозаборников двигателей. Так, на мореходных испытаниях было замечено, что при циркуляции и на взлетно-посадочных режимах при высоте ветровой волны до 1,2 м и скорости ветра 15...18 м/с имеет место попадание брызг воды через воздухозаборники в двигатели. Проблему сняли удлинением и поднятием воздухозаборников и установкой брызгозащитных щитков. Чтобы значительно уменьшить затекание дождевой воды в двигатель, по периметру воздухозаборника было закреплено проволочное кольцо, которое препятствовало движению струй воды через носок заборника внутрь него.

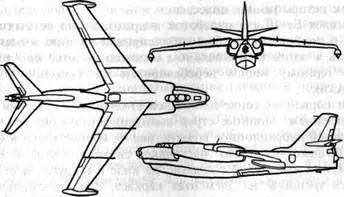

Рис. 48. Схема гидросамолета Бе-10

Рис. 48. Схема гидросамолета Бе-10

Не совсем гладко проходили работы по испытанию и доводке днищевого люка грузового отсека. Проблема состояла в обеспечении надежной герметизации стыков створок этого люка, которые при взлете и посадке гидросамолета испытывали мощное воздействие воды. Эту сложную техническую задачу решили путем введения по контуру и стыку створок специальных дублированных надувных шлангов.

Совместные с заказчиком испытания проводились на двух самолетах: опытном и первом серийном. Начались они 20 октября 1958 г., а завершились 5 октября 1959 г. В выводах Государственной комиссии отмечалось, что самолет Бе-10 по своим летным качествам доступен летчикам средней квалификации и может быть рекомендован для использования в строевых частях авиации ВМФ.

Контрольные испытания доработанного самолета, завершенные 25 апреля 1960 г., показали, что с удлиненными воздухозаборниками двигателей Бе-10 допускает взлеты и посадки при высоте волны зыби до 0,8 м и ветровой волне 1,2 м со скоростью ветра до 16 м/с. При этом двигатели работали надежно и стрельба из носовых пушек с установленными на их стволах газоотводными насадками во всех диапазонах эксплуатационных скоростей и высот полета на работу силовой установки влияния не имела.

Однако из-за удлинения воздухозаборников и, следовательно, увеличения аэродинамических потерь в их каналах заметно снизились летные характеристики самолета. Так, максимальная скорость упала до 886 км/ч, а дальность до 2610 км. Поэтому на серийных машинах для защиты воздухозаборников от попадания воды ограничились установкой брызгоотражателей в носовой части лодки.

Бе-10 испытывался и доводился в течение шести лет. Еще до окончания государственных испытаний было принято решение о запуске его в серию. Эта машина выпускалась на Таганрогском серийном авиационном заводе с 1957 по 1961 г. Всего было выпущено 26 машин. Все серийные самолеты Бе-10 поступали в распоряжение одной из воинских частей ВВС Черноморского флота.

Бе-10 был первым в мировой практике реактивным гидросамолетом, доведенным до серийного производства. О техническом уровне этой машины свидетельствуют 12 официально зарегистрированных мировых рекордов скорости, высоты и грузоподъемности, установленных в 1961 г. по классу гидросамолетов.

Однако в начале 1960-х гг. возникла угроза прекращения программы Бе-10. В этот период бурного развития ракетно-ядерного оружия руководством нашей страны был взят курс на свертывание работ в области пилотируемых самолетов. Было объявлено, что ракета в скором времени станет универсальным оружием вооруженной борьбы, заменив традиционные авиацию и артиллерию. Тогда же были приняты решения о расформировании почти всех минно-торпедных полков берегового базирования Ил-28Т и Ту-16Т. Самолеты варварски уничтожались. В марте 1961 г. полки Ту-1бТ, не успевшие расформироваться, были переименованы в морские ракетоносные.

Учитывая сложившуюся обстановку, Г.М. Бериев предложил модифицировать разведчик-торпедоносец Бе-10 в самолет-носитель Бе-10Н. Согласно проекту морской ракетоносец мог нести на наружной подвеске противокорабельные крылатые ракеты К-12БС, оснащенные ядерным боеприпасом. Эти же ракеты, но оснащенные фугасным боеприпасом, могли быть использованы для борьбы с транспортами водоизмещением до 8000 т и небронированными кораблями, а также для разрушения морских баз, мостов и других инженерных сооружений. Но эта инициатива главного конструктора не получила поддержки и дальше технического предложения не пошла.

В ОКБ МС разрабатывались и другие варианты модификации самолета. К наиболее значимым можно отнести Бе-10С - носитель ядерного оружия, Бе-10У - целеуказатель противокорабельным ракетам, запускаемым с кораблей, подводных лодок и береговых пусковых установок. Разрабатывались варианты самолета с убирающимся шасси и система заправки гидросамолета в открытом море от подводной лодки и др. Все эти разработки осуществить на практике не довелось, но в 1962 г. два самолета все же были переоборудованы в учебные Бе-10У.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)