Дэниель Пинк - Таймхакинг. Как наука помогает нам делать всё вовремя

- Название:Таймхакинг. Как наука помогает нам делать всё вовремя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1515-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэниель Пинк - Таймхакинг. Как наука помогает нам делать всё вовремя краткое содержание

Таймхакинг. Как наука помогает нам делать всё вовремя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Короче говоря, в течение дня наши настроения и результативность колеблются. У подавляющего большинства людей алгоритм смены настроения выглядит так: пик, провал, а затем восстановление. И это помогает сформировать некий двойной контур результативности. По утрам, в периоды пика, большинству из нас лучше удаются задания вроде задачи про Линду, то есть аналитическая работа, требующая остроты ума, внимательности и сосредоточенности. Позже в течение дня, когда мы проходим через период восстановления, большинству людей легче справиться с задачами вроде задачи про монету, требующими меньших ограничений и упорства. (Провалы середины дня полезны для очень немногих видов деятельности, о чем я расскажу в следующей главе.) Мы похожи на мобильные версии цветка в горшке, над которым экспериментировал де Меран. Наши способности «раскрываются» и «закрываются» по расписанию, которое мы не контролируем.

Но, возможно, вы обратили внимание на оговорку, которую я делаю в своих выводах: я пишу про «большинство людей», но отнюдь не про всех. В общей картине есть исключение, и достаточно важное, особенно с точки зрения результативности.

Представьте себе, что стоите рядом с тремя своими знакомыми. Вполне вероятно, что организм одного из вас устроен несколько иначе – в нем функционируют другие часы.

«Жаворонки», «совы» и «птицы третьего вида»

Впредрассветные часы одного из дней 1879 г. Томас Алва Эдисон в полном одиночестве (его более благоразумные коллеги давно уже спали по домам) сидел в своей лаборатории в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, ломая голову над решением проблемы. Он разобрался с основными принципами устройства электрической лампочки, но никак не мог найти дешевый и долговечный материал для нити накала. Эдисон рассеянно взял щепотку черноватого углеродного вещества под названием ламповая сажа, отложенного для какого-то эксперимента, и стал растирать его между большим и указательным пальцами. В XIX в. это был своего рода эквивалент какого-нибудь мячика для снятия стресса или попыток с первого раза забросить скрепку в мусорное ведро.

И тут у Эдисона в голове – прошу прощения за каламбур – вдруг вспыхнула лампочка.

Нитью накала могла бы, наверное, служить тонкая нить из углеродного волокна, вышедшая из-под его пальцев. Ученый проверил свою гипотезу на практике. Нить горела ярко и долго, и это стало решением проблемы. Без блестящего изобретения Эдисона и в той комнате, где я пишу эти строки, и в той, где вы их читаете, было бы, наверное, намного темнее.

Сильно посодействовавший всем людям-«совам», Томас Эдисон и сам был таким. Как писал один из первых биографов ученого, «его проще было застать в лаборатории в полночь, чем в полдень» {30} 30 Inez Nellie Canfield McFee, The Story of Thomas A. Edison (New York: Barse & Hopkins, 1922).

.

Не все человеческие существа переживают сутки совершенно одинаковым образом. У каждого из нас имеется свой собственный «хронотип» – персональная комбинация циркадных ритмов, влияющих на физиологию и психологию. Среди нас есть Эдисоны – представители позднего хронотипа. Они пробуждаются далеко не с рассветом, терпеть не могут утро и приходят к пику своей формы только в послеобеденное время или ранним вечером. В противоположность им люди, которые относятся к раннему хронотипу, легко встают по утрам и чувствуют себя бодрыми в течение дня, но к вечеру выматываются. То есть среди нас есть как «совы», так и «жаворонки».

Вы наверняка слышали термины «сова» и «жаворонок» раньше. Очень удобное обозначение для хронотипов: между этими двумя категориями пернатых легко распределяются личные особенности и тенденции в поведении представителей нашего собственного, лишенного оперения биологического вида. Но, как это обычно и бывает, в реальной жизни всё значительно сложнее, так что картина хронотипов содержит гораздо больше нюансов.

Первая попытка систематизации имела место в 1976 г., когда ученые из Швеции и Великобритании опубликовали методику оценки хронотипа посредством теста из девятнадцати вопросов. Спустя несколько лет двое хронобиологов, американка Марта Мерроу и немец Тиль Реннеберг, разработали еще более широко используемый Мюнхенский опросник для определения хронотипа (МCTQ), в котором различаются особенности сна людей и его продолжительность в «рабочие дни» (когда, как правило, нужно просыпаться в определенное время) и в «выходные» (можно просыпаться когда угодно). Тестируемые отвечают на вопросы и получают определенное число баллов. Я сам, например, пройдя МCTQ, оказался в наиболее массовой категории – промежуточной.

Кроме того, Реннеберг, который сегодня является самым известным хронобиологом в мире, предложил еще более простой способ определения хронотипа. Так что вы можете определить свой собственный прямо сейчас.

Вспомните, как вы ведете себя в выходные дни, когда вам не надо просыпаться к определенному часу. А теперь ответьте на три вопроса:

1. Когда вы обычно ложитесь спать?

2. В какое время обычно просыпаетесь?

3. На какое время приходится средняя точка вашего сна? (То есть если вы обычно засыпаете в 23:30, а просыпаетесь в 7:30, то ваша средняя точка – 3:30).

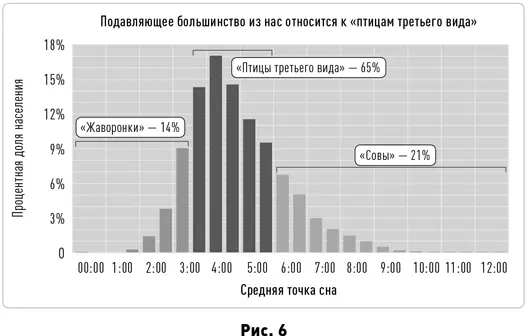

А теперь поищите свое место в приведенной ниже диаграмме, которую я позаимствовал из исследования Реннеберга.

Скорее всего, вы не полный «жаворонок» и не отъявленная «сова», а находитесь где-то посередине – то есть относитесь к категории, которую я называю «птицами третьего вида» [6] А вот еще более простой способ. В какое время вы просыпаетесь в выходные? Если в то же, что и по рабочим дням, то вы, вероятно, «жаворонок». А если значительно позже (на 1,5 ч и более), то вы, вероятно, «сова». – Прим. авт.

.

Реннеберг с коллегами обнаружили, что «время сна и пробуждения определенного контингента населения демонстрируют почти гауссово (нормальное) распределение» {31} 31 Till Roenneberg et al., “Epidemiology of the Human Circadian Clock,” Sleep Medicine Reviews 11, no. 6 (2007): 429–438.

. Другими словами, если изобразить хронотипы людей в виде графика, он будет похож на гауссову кривую. Единственное различие заключается в том, что, как видно на иллюстрации, количество оголтелых «сов» превышает количество заядлых «жаворонков» – совиный хвост (статистический, а не природный) длиннее. Но подавляющее большинство людей не «совы» и не «жаворонки». По данным исследования, проводившегося на разных континентах в течение нескольких десятилетий, к «птицам третьего вида» относится от 60 до 80 % людей {32} 32 Ana Adan et al., “Circadian Typology: A Comprehensive Review,” Chronobiology International 29, no. 9 (2012): 1153–75; Franzis Preckel et al., “Chronotype, Cognitive Abilities, and Academic Achievement: A Meta-Analytic Investigation,” Learning and Individual Differences 21, no. 5 (2011): 483–492; Till Roenneberg, Anna Wirz-Justice, and Martha Merrow, “Life Between Clocks: Daily Temporal Patterns of Human Chronotypes,” Journal of Biological Rhythms 18, no. 1 (2003): 80–90; Iwona Chelminski et al., “Horne and Ostberg Questionnaire: A Score Distribution in a Large Sample of Young Adults,” Personality and Individual Differences 23, no. 4 (1997): 647–652; G. M. Cavallera and S. Giudici, “Morningness and Eveningness Personality: A Survey in Literature from 1995 up till 2006.” Personality and Individual Differences 44, no. 1 (2008): 3–21.

. «Это все равно как размер ноги. У некоторых он от природы очень большой, у других – совсем маленький, но у большинства – нечто среднее» {33} 33 Renuka Rayasam, “Why Sleeping In Could Make You a Better Worker,” BBC Capital , February 25, 2016.

.

Интервал:

Закладка: