Георгий Лернер - Биология. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ

- Название:Биология. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-060750-1, 978-5-271-24452-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Лернер - Биология. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ краткое содержание

Теоретический материал изложен в краткой, доступной форме. Каждый раздел сопровождается примерами тестовых заданий, позволяющими проверить свои знания и степень подготовленности к аттестационному экзамену. Практические задания соответствуют формату ЕГЭ. В конце пособия приводятся ответы к тестам, которые помогут школьникам и абитуриентам проверить себя и восполнить имеющиеся пробелы.

Пособие адресовано школьникам, абитуриентам и учителям.

Биология. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2.5.2. Энергетический обмен в клетке (диссимиляция)

Энергетический обмен– это совокупность химических реакций постепенного распада органических соединений, сопровождающихся высвобождением энергии, часть которой расходуется на синтез АТФ. Процессы расщепления органических соединений у аэробных организмов происходят в три этапа, каждый из которых сопровождается несколькими ферментативными реакциями.

Первый этап – подготовительный . В желудочно-кишечном тракте многоклеточных организмов он осуществляется пищеварительными ферментами. У одноклеточных – ферментами лизосом. На первом этапе происходит расщепление белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот, полисахаридов до моносахаридов, нуклеиновых кислот до нуклеотидов. Этот процесс называется пищеварением.

Второй этап – бескислородный ( гликолиз ). Его биологический смысл заключается в начале постепенного расщепления и окисления глюкозы с накоплением энергии в виде 2 молекул АТФ. Гликолиз происходит в цитоплазме клеток. Он состоит из нескольких последовательных реакций превращения молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты (пирувата) и две молекулы АТФ, в виде которой запасается часть энергии, выделившейся при гликолизе: С 6Н 12O 6+ 2АДФ + 2Ф → 2С 3Н 4O 3+ 2АТФ. Остальная энергия рассеивается в виде тепла.

В клетках дрожжей и растений ( при недостатке кислорода ) пируват распадается на этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс называется спиртовым брожением .

Энергии, накопленной при гликолизе, слишком мало для организмов, использующих кислород для своего дыхания. Вот почему в мышцах животных, в том числе и у человека, при больших нагрузках и нехватке кислорода образуется молочная кислота (С 3Н 6O 3), которая накапливается в виде лактата. Появляется боль в мышцах. У нетренированных людей это происходит быстрее, чем у людей тренированных.

Третий этап – кислородный , состоящий из двух последовательных процессов – цикла Кребса, названного по имени Нобелевского лауреата Ганса Кребса, и окислительного фосфорилирования. Его смысл заключается в том, что при кислородном дыхании пируват окисляется до окончательных продуктов – углекислого газа и воды, а энергия, выделяющаяся при окислении, запасается в виде 36 молекул АТФ. (34 молекулы в цикле Кребса и 2 молекулы в ходе окислительного фосфорилирования). Эта энергия распада органических соединений обеспечивает реакции их синтеза в пластическом обмене. Кислородный этап возник после накопления в атмосфере достаточного количества молекулярного кислорода и появления аэробных организмов.

Окислительное фосфорилирование или клеточное дыхание происходит, на внутренних мембранах митохондрий, в которые встроены молекулы-переносчики электронов. В ходе этой стадии освобождается большая часть метаболической энергии. Молекулы-переносчики транспортируют электроны к молекулярному кислороду. Часть энергии рассеивается в виде тепла, а часть расходуется на образование АТФ.

Суммарная реакция энергетического обмена:

С 6Н 12O 6+ 6O 2→ 6СO 2+ 6Н 2O + 38АТФ.

А1. Способ питания хищных животных называется

1) автотрофным 3) гетеротрофным

2) миксотрофным 4) хемотрофным

А2. Совокупность реакций обмена веществ называется:

1) анаболизм 3) диссимиляция

2) ассимиляция 4) метаболизм

А3. На подготовительном этапе энергетического обмена происходит образование:

1) 2 молекул АТФ и глюкозы

2) 36 молекул АТФ и молочной кислоты

3) аминокислот, глюкозы, жирных кислот

4) уксусной кислоты и спирта

А4. Вещества, катализирующие биохимические реакции в организме, – это:

1) белки 3) липиды

2) нуклеиновые кислоты 4) углеводы

А5. Процесс синтеза АТФ в ходе окислительного фосфорилирования происходит в:

1) цитоплазме 3) митохондриях

2) рибосомах 4) аппарате Гольджи

А6. Энергия АТФ, запасенная в процессе энергетического обмена, частично используется для реакций:

1) подготовительного этапа

2) гликолиза

3) кислородного этапа

4) синтеза органических соединений

А7. Продуктами гликолиза являются:

1) глюкоза и АТФ

2) углекислый газ и вода

3) пировиноградная кислота и АТФ

4) белки, жиры, углеводы

В1. Выберите события, происходящие на подготовительном этапе энергетического обмена у человека

1) белки распадаются до аминокислот

2) глюкоза расщепляется до углекислого газа и воды

3) синтезируются 2 молекулы АТФ

4) гликоген расщепляется до глюкозы

5) образуется молочная кислота

6) липиды расщепляются до глицерина и жирных кислот

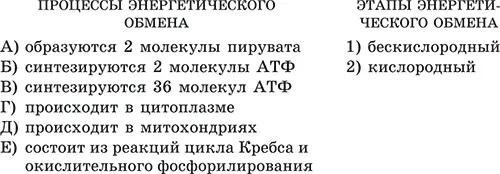

В2. Соотнесите процессы, происходящие при энергетическом обмене с этапами, на которых они происходят

ВЗ. Определите последовательность превращений куска сырого картофеля в процессе энергетического обмена в организме свиньи:

А) образование пирувата

Б) образование глюкозы

В) всасывание глюкозы в кровь

Г) образование углекислого газа и воды

Д) окислительное фосфорилирование и образование Н 2О

Е) цикл Кребса и образование СО 2

С1. Объясните причины утомляемости спортсменов-марафонцев на дистанциях, и как она преодолевается?

2.5.3. Фотосинтез и хемосинтез

Все живые существа нуждаются в пище и питательных веществах. Питаясь, они используют энергию, запасенную, прежде всего, в органических соединениях – белках, жирах, углеводах. Гетеротрофные организмы, как уже говорилось, используют пищу растительного и животного происхождения, уже содержащую органические соединения. Растения же создают органические вещества в процессе фотосинтеза. Исследования в области фотосинтеза начались в 1630 г. экспериментами голландца ван Гельмонта. Он доказал, что растения получают органические вещества не из почвы, а создают их самостоятельно. Джозеф Пристли в 1771 г. доказал «исправление» воздуха растениями. Помещенные под стеклянный колпак они поглощали углекислый газ, выделяемый тлеющей лучиной. Исследования продолжались, и в настоящее время установлено, что фотосинтез – это процесс образования органических соединений из диоксида углерода (СО 2) и воды с использованием энергии света и проходящий в хлоропластах зеленых растений и зеленых пигментах некоторых фотосинтезирующих бактерий.

Хлоропласты и складки цитоплазматической мембраны прокариот содержат зеленый пигмент – хлорофилл . Молекула хлорофилла способна возбуждаться под действием солнечного света и отдавать свои электроны и перемещать их на более высокие энергетические уровни. Этот процесс можно сравнить с подброшенным вверх мячом. Поднимаясь, мяч запасается потенциальной энергией; падая, он теряет ее. Электроны не падают обратно, а подхватываются переносчиками электронов (НАДФ +– никотинамиддифосфат ). При этом энергия, накопленная ими ранее, частично расходуется на образование АТФ. Продолжая сравнение с подброшенным мячом, можно сказать, что мяч, падая, нагревает окружающее пространство, а часть энергии падающих электронов запасается в виде АТФ. Процесс фотосинтеза подразделяется на реакции, вызываемые светом, и реакции, связанные с фиксацией углерода. Их называют световой и темновой фазами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: