Андрей Мирошниченко - Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики

- Название:Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449880260

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Мирошниченко - Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики краткое содержание

Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И, наконец, можно описать еще одну разновидность самодостаточного монолога. Это песня, поэма, стих, сказание, повесть. В принципе, любая форма словесного творчества является монологом и служит для изложения мыслей, выражения переживаний автора. Автору, конечно, важна оценка окружающих. Но сам по себе творческий монолог не предполагает мгновенной реакции, обмена мнениями и т. п. Потребность творчества – это потребность прежде всего излить душу и уж потом – получить какую-то реакцию. Здесь проявляется еще одна функция монолога – презентационная. В монологе человек показывает себя, свой внутренний мир, свой образ мышления. И некоторые разновидности монологов (в творчестве, например) посвящены именно этому.

Любопытно, что схожие образцы «монологов» мы имеем и в живой природе. Разве любовная песня соловья – это не такой же творческий монолог? Песня соловья – вот настоящая презентация в чистом виде.

Этот пример из живой природы помогает яснее понять важную характеристику монолога. Монолог – это всегда не только изложение, донесение до аудитории своих мыслей, но и презентация. Презентация тех самых своих мыслей, своих переживаний, своей программы, в конечном счете – презентация оратором самого себя. Поэтому монолог – такой же важный инструмент социализации человека, включения человека в совместную общественную деятельность, что и диалог.

Понимание функциональных особенностей диалога и монолога помогает лучше применять эти виды речевой деятельности в человеческой практике, в том числе профессиональной. К примеру, в одних ситуациях менеджеру-руководителю уместно изложить свое видение задач, стоящих перед коллективом, описать общие подходы к их решению, критерии оценки результатов. Это задача лидера, его индивидуальная ответственность. И для этих целей, безусловно, нужен монолог. Обсуждение, дискуссия иногда вредят делу.

Крайне важно понимать, что монолог должен быть обеспечен, подкреплен специальными усилиями и условиями. К этим условиям относятся следующие.

1) Организация пространства монолога (в официальных ситуациях – трибуна, рассадка слушателей). Автор монолога должен быть обращен к слушающим.

2) Организация времени монолога (повестка, регламент, предоставленное или «взятое» слово). Слушатели должны понимать, что сейчас будет произнесен монолог, они должны дать оратору время, сделать паузу в прочих делах. Иначе может получиться диалог или не получиться ничего.

3) Наличие не только оратора, но и слушателей. Соответственно, слушатели должны быть в обозначенном пространстве и в обозначенном времени монолога. Самое главное – слушатели должны понимать, что сейчас – ситуация монолога и надо слушать оратора.

4) Замысел монолога. Автор монолога как минимум должен осмыслить свои намерения, которые привели его к монологу. Монолог служит для передачи сообщения, а также для презентации как сообщения, так и оратора. Соответственно, надо иметь, что передавать и что презентовать.

Монолог должен быть законченным, иначе он станет лишь прелюдией к диалогу, первой репликой диалога. Его самостоятельное значение растворится в последующих репликах. Поэтому монолог должен быть закончен формально – с помощью специальных фраз и заключения.

В производственном процессе не обойтись и без диалога. В ситуациях, когда необходимо обсудить предмет с профильными специалистами, когда надо всесторонне оценить какие-либо данные, презентационный монолог руководителя будет не просто нелепым, но и вредным. В таких ситуациях любой человек автоматически прибегает к диалогу, и это разумно. Диалог позволяет выслушивать мысли, в том числе умные, корректировать действия друг друга.

Профессиональная деятельность – процесс чаще всего коллективный, требующий постановки задач и получения реакции. Поэтому управлять этим процессом необходимо с использованием как монологической, так и диалогической речи.

2.4. Русский язык в системе мировой культуры

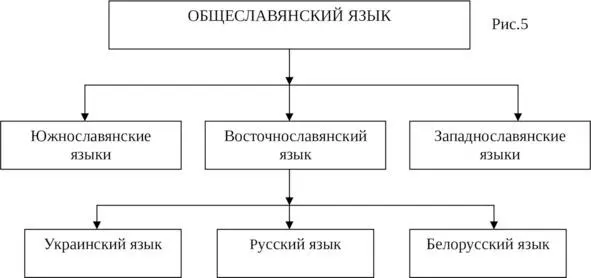

Современный русский язык по происхождению связан с древним общеславянским языком, который несколько тысячелетий назад выделился из индоевропейского языка-основы.

Самыми древними в нашем языке являются слова, сохранившиеся от эпохи индоевропейского языкового единства. Как предполагают ученые, оно объединяло в V – VI тысячелетии до нашей эры племена, жившие на просторах от Балкан до Енисея. От тех доисторических племен сохранились слова дуб, лосось, волк, гусь, медь, бронза, мать, сын, дочь, вода, шить, новый . Некоторые эти слова похоже звучат и во многих других европейских языках, например, мать, вода . А русские слова поведать, ведунья и название древнеиндийского трактата Веды – однокоренные.

Более поздний источник исконно русской лексики – общеславянские слова, унаследованные из праславянского языка. Например, это такие слова, как голова, борода, ладонь, вилы, нож, невод, сосед, гость, друг, пастух . Среди них есть уже и отвлеченные существительные: вера, ярость, слава и т. п. Общеславянская лексика насчитывает около двух тысяч слов в русском языке. Этот сравнительно небольшой запас слов составляет самое ядро русского языка. Многие и поныне самые употребляемые слова происходят из этого общего славянского источника.

На основе общеславянского языка образовались восточнославянский (древнерусский) язык, а также языки южнославянской группы (болгарский, сербский и др.) и западнославянской группы (польский, словацкий, чешский и др.)

На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, образовавшие в IX веке древнерусскую народность в Киевском государстве. В XIV – XV веках в результате распада Киевского государства на основе единого языка древнерусской народности возникло три самостоятельных языка: русский, украинский и белорусский, которые с образованием наций оформились в национальные языки (рис. 5).

Пласт исконно русских слов, составляющих собственно русскую лексику, накапливался примерно с XVI – XVII веков нашей эры уже в эпоху самостоятельного развития русского, украинского, белорусского языков. Поэтому русские слова этого периода уже имеют другие обозначения в родственных языках:

грустный (русск.) – сумный (укр.) – сумны (белорусск.);

очень (русск.) – дуже (укр.) – вельми (белорусск.) и т. п.

Особую роль в формировании русского языка сыграл в XVIII веке великий ученый и просветитель М. В. Ломоносов. Он создал первую написанную на русском языке «Российскую грамматику». По сути, это было первое лингвистическое исследование, посвященное русскому языку. В этом труде Ломоносов описал систему русского языка, создал первый свод грамматических правил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: