Андрей Мирошниченко - Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики

- Название:Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449880260

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Мирошниченко - Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики краткое содержание

Энциклопедия коммуникаций и делового общения. Теория и навыки: всё от семантики до журналистики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

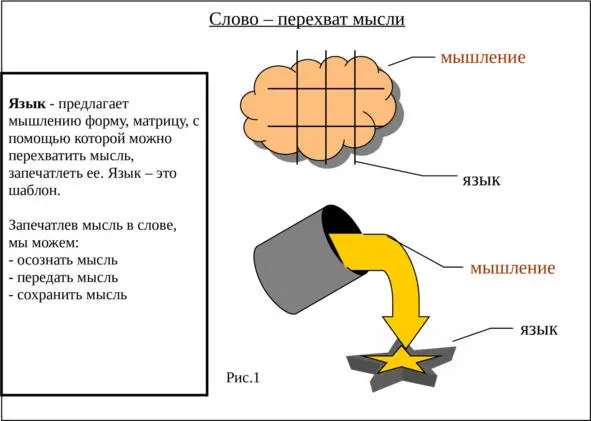

Многие лингвисты и психологи считают, что мышления нет без языковой формы и язык – это форма, материальное воплощение мысли. Другие ученые более осторожны в суждениях, они разделяют язык и мышление как самостоятельные, хоть и взаимосвязанные функции человеческого сознания. К примеру, основоположник современной лингвистики швейцарец Фердинанд де Соссюр (1857—1913) отмечал, что мышление, взятое само по себе, похоже на бесформенную массу, где ничто не разграничено, иными словами, его даже вряд ли можно назвать системой. Язык же, наоборот, является структурированной системой, которая позволяет уточнять и формализовать процесс мышления, хаотичного по своей природе (рис.1).

Иными словами, «живая мысль», реально переживаемая человеком в определенный момент времени, является как продуктом деятельности сознания, так и продуктом бессознательно-психических процессов, протекающих в мозгу человека.

Человек изучил логическое мышление. Наука логика признала за логическим мышлением стройную форму: понятие, суждение, умозаключение. Но реальный процесс мышления в нашей голове заметно отличается от научной абстракции под названием «логическое мышление». Реальное «живое мышление» – сложный, зачастую алогичный, сознательно-бессознательный (как иногда говорят психологи) процесс, обусловленный ценностями и целями человека, опытом, ситуацией. Физически – это набор импульсов, содержательно – это великая тайна. Этот процесс не имеет логических правил и норм, он бесструктурен и бесформен.

Но язык как будто специально приспособлен для того, чтобы схватить мысль в нужный момент, остановить в застывшей форме ее безумный полет. И происходит чудо – в этой застывшей форме мысль становится понятной не только самому «хозяину мысли», но и его собеседникам.

Более того, в форме слова мысль может быть «замороженной» на века. Мы и сейчас получаем послания из прошлого. Древняя надпись на камне является застывшей мыслью, которая много тысячелетий назад зудела в мозгу древнего человека, пока не была схвачена языком. Мы не имеем никакой возможности уловить ту мысль непосредственно. Нейроны мозга, по которым она пробежала, тысячи раз обратились в прах. Но в форме слова эта мысль спустя тысячелетия предстает перед нами во всей своей первозданной наготе – ровно такой, какой она была в момент ее продумывания в голове нашего отдаленного веками предшественника.

Приспобленность языка улавливать и фиксировать мысль – феномен удивительный. Изучая так называемую внутреннюю речь, ученые сделали любопытное открытие: у испытуемого, обдумывающего задание, фиксировались сильные нервные импульсы, поступающие в гортань, небо, язык – то есть в органы говорения. Это уже известный научный факт: даже у молчащего думающего человека артикуляционный аппарат работает. Организм как бы торопится услужить мышлению, выразить его в форме слов, даже если это не требуется по ситуации – человек молчит. Но язык – и как мускульный орган, и как способ выражения мысли – в буквальном смысле рвется в бой.

В то же время, очевидно, что возможно и мышление, не воплощенное в форме языка. К примеру, психология говорит об образном или художественном мышлении, присущем людям искусства. Художники, композиторы видят мир в изобразительных, цветовых или музыкальных образах. Люди, склонные к математике, обладают математическим мышлением – они оперируют числами и множествами. Архитекторы способны мыслить архитектурными линиями и формами, инженеры – технологическими понятиями и так далее.

Но в любом случае человек «перехватывает», как говорил Гийом, собственную мысль с помощью знака – математического, нотного, пиктографического, но чаще всего языкового. Без выражения в знаке мысль нам недоступна. Это всего лишь набор электрических импульсов в нейронах мозга, непосредственно расшифровать который невозможно. Пока не удавалось.

1.2. Язык как система знаков. Виды знаков

Что же такое знак? Почему он обладает возможностью улавливать и фиксировать мысли, делать их доступными для самого человека и его собеседников?

Высшие животные, обезьяны, как и человек, способны оперировать предметами и даже использовать их в качестве орудий. Эта способность называется «ручным интеллектом», или предметным мышлением. «Ручной интеллект» так и назван, потому что человек «думает» руками, то есть производит какие-либо, иногда весьма сложные действия с предметами, не задумываясь над ними, не обдумывая их содержание. В самом деле, руки сами знают, что им делать с вилкой, ложкой или выключателем торшера. Особенность «ручного интеллекта» в том, что операции с предметами, с действительностью совершаются непосредственно, в физическом контакте.

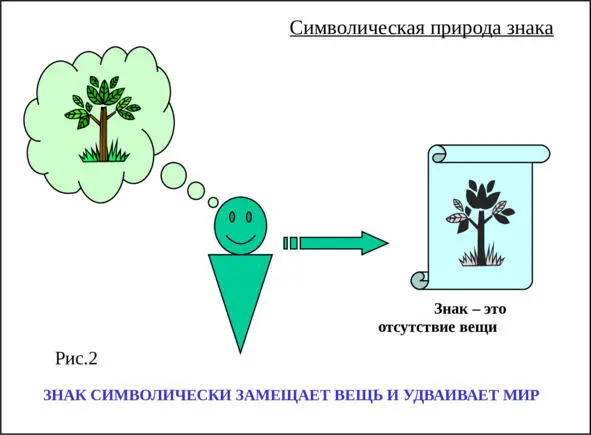

Но человек – единственное существо, способное оперировать предметами в их отсутствие. Для этого человек оперирует заместителями предметов – знаками. Знак – это отсутствие реальной вещи и одновременно ее присутствие в символической форме.

Огромный выигрыш человека перед остальными живыми существами в том, что благодаря знакам мир человека удваивается. Человек без слова имел бы дело только с теми вещами и предметами, которые он видит, которыми он может манипулировать непосредственно. Активность его сознания не пошла бы дальше известных обезьянам границ – дальше «ручного интеллекта». Но, обладая словом, человек строит, моделирует второй мир, значительно превосходящий мир его физических возможностей. Слово позволяет человеку оперировать предметами даже в их отсутствие, потому что слово символизирует эти предметы.

Слово обладает этой символической, замещающей природой потому, что является знаком.

Знак – созданная человеческим умом абстракция, замещающая вещи и явления в нашем сознании и общении. Важнейшая характеристика знака – условное значение, то есть способность передавать представления о предметах так, чтобы разные люди одинаково понимали эти представления (рис.2).

Знак означает что-то потому, что состоит из означаемого и означающего. К примеру, для слова «дверь» означаемым может быть как понятие двери или наше представление о двери, так и конкретный предмет – дверь. А означающим будет само слово «дверь» в материальной форме, выраженной на письме или в звуке.

Означающее – то, что в знаке доступно восприятию (зрению или слуху), материальная форма.

Означаемое – смысловое содержание знака, переданное означающим. Означаемое есть «нечто», подразумеваемое человеком, употребляющим данный знак (рис.3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: