Михаил Некрасов - Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний

- Название:Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449884725

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Некрасов - Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний краткое содержание

Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы принять взвешенное и обоснованное решение инвестору в криптовалютные активы порой приходится разбираться в тонкостях блокчейн-технологий. Он должен оценить технологические решения определенных проектов и спрогнозировать, будут ли они востребованы рынком и смогут ли найти своего клиента. Теоретическая подготовка нужна и для того, чтобы понимать аналитические материалы по криптовалютной тематике, даже если они написаны заведомо упрощенным языком.

Всё это приводит к заключению, что прежде чем инвестировать в криптовалюты серьезные суммы, нужно получить хотя бы базовые представления об этом новом классе активов.

3.1. Что такое блокчейн и чем он так ценен?

Технология блокчейна (blockchain – англ. «цепочка блоков») и, в более широком понимании, технология распределенных реестров (distributed ledger technology – DLT) является ключевой для понимания особенностей криптовалют как нового класса активов, а также перспектив их практического применения. Чтобы объяснить преимущества и недостатки блокчейна придется начать издалека.

В настоящее время основой мировой экономики являются централизованные реестры и базы данных. В бумажных и электронных реестрах государственных и коммерческих организаций хранится информация обо всех сферах жизни страны: личные данные граждан, сведения о предприятиях и уплачиваемых ими налогах, данные о праве собственности на землю, недвижимость и транспортные средства, записи о финансовых активах, таких как акции, облигации, банковские вклады. Свои базы данных есть у любой компании, что позволяет упорядочивать экономические взаимоотношения с клиентами и поставщиками, следить за движением продукции и товаров и контролировать прочие аспекты коммерческой деятельности.

Такие централизованные базы данных удобны при том условии, если они надежны и защищены от внесения несанкционированных изменений. Однако регулярно возникают ситуации, когда данные теряются из-за аппаратных и программных сбоев, хакерских атак, случайно утрачиваются или изменяются из-за человеческих ошибок, целенаправленно фальсифицируются по корыстным мотивам.

Даже государственные реестры бессильны перед вмешательством в интересах отдельных лиц. Хрестоматийным примером является редактирование или удаление из Росреестра сведений о недвижимости высших российских чиновников и их родственников.

Особо критично надежное ограничение доступа к внесению и редактированию информации в системах электронных платежей, в том числе, на уровне Центробанков. Ведь в данном случае несанкционированный доступ может привести к появлению фальшивых платежных единиц, записей о платежах, которые никогда не проводились, к многократным тратам одних и тех же сумм.

Решением проблемы надежности баз данных является их децентрализация и многократное резервирование, когда копии хранятся во многих местах, а история изменений может быть отслежена всеми заинтересованными сторонами. Еще 15—20 лет назад это было технически нереализуемо, так как у подобной системы были бы большие трудности со своевременной синхронизацией разных копий. Однако развитие облачных технологий хранения данных и распространение каналов связи с большой пропускной способностью сделало возможным синхронизацию распределенных реестров буквально за секунды.

Для защиты баз данных от несанкционированного редактирования было предложено использовать криптографические алгоритмы. Одна из известных статей о применении криптографии для защиты электронных платежей « How to make a mint: the cryptography of anonymous electronic cash» была опубликована в 1996 году исследователями из Агентства национальной безопасности США. Позднее это стало основным аргументом конспирологов в пользу того, что биткойн является разработкой американских спецслужб.

Именно совмещение этих подходов – децентрализации и использования криптографии, – привело к появлению в 2009 году первой криптовалюты – биткойна, в основу которого легла технология блокчейна. Годами позже появились другие криптовалюты, построенные по той же технологии. С 2014—2015 годов крупнейшие мировые IT-корпорации разрабатывают собственные блокчейн-решения, не связанные с криптовалютами.

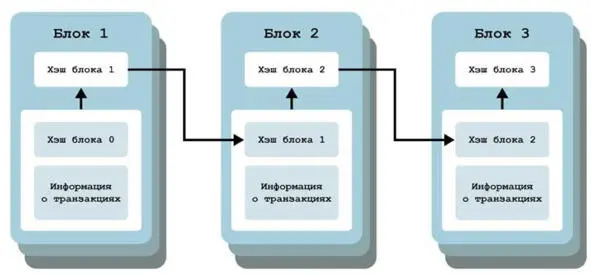

Как следует из самого называния, блокчейн представляет собой цепочку криптографически защищенных (зашифрованных) блоков, каждый из которых содержит хэш-сумму (свернутое сообщение) о предыдущем блоке и о данных, хранящихся в самом блоке. Также каждый блок может содержать любую другую информацию в цифровом виде: список переводов (транзакций), произвольный текст или бинарный код.

Блокчейн постоянно растет за счет того, что с определенной частотой генерируются новые блоки. Например, в блокчейне биткойна это происходит каждые 9—10 минут, в блокчейне криптовалюты Dogecoin – каждые 60 секунд, а в сети EOS – два раза в секунду. В середине 2019 года в блокчейне биткойна был сгенерирован блок №600000, в других блокчейнах счет уже идет на многие миллионы блоков. Чем выше скорость генерации блоков, тем быстрее обрабатываются транзакций и тем больше пропускная спрособность сети, которая характеризуется количеством проведенных транзакций в секунду.

Еще один параметр, влияющий на пропускную способность сети – размер блоков, который определяет, сколько информации (транзакций) может вместить один блок. Например, в одном блоке биткойна размером 1 Мб может быть записано около 2700 транзакций, а максимальная пропускная способность сети составляет 5—6 транзакций в секунду. Блокчейн EOS при том же размере блока, но крайне малом времени генерации новых блоков имеет пропускную способность до 3 тысяч транзакций в секунду.

Одним из следствий частой генерации блоков является быстрое разрастание блокчейна. Так, блокчейн биткойна, который функционирует и непрерывно растет с января 2009 года, на середину 2019 года занимал дисковый объем более 270 гигабайт и продолжал расти со скоростью 153 Мб в сутки. Блокчейн EOS, который был запущен в июне 2018 году, уже спустя год достиг объема более 200 Гб и продолжает расти со скоростью около 500 Мб в сутки.

Блокчейн может быть запущен на одном-единственном компьютере, который будет генерировать блоки и записывать в них любую информацию – например, записи из вашего ежедневника или прогнозы погоды. Но весь потенциал блокчейна раскрывается, только когда создается децентрализованная сеть из независимых вычислительных узлов (нод), которые выполняют функции хранения и актуализации собственных копий блокчейна, генерации и проверки новых блоков, а также записи в них транзакций. В зависимости от архитектуры блокчейна, эти функции могут совмещаться в одной ноде или распределяться на разные типы узлов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: