В. Зинченко - Большой психологический словарь

- Название:Большой психологический словарь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:Москва; СПб

- ISBN:978-5-17-055694-6, 978-5-17-055693-9; 978-5-9713-9307-8, 978-5-9713-9308-5; 978-5-93878-662-2, 978-5-93878-663-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Зинченко - Большой психологический словарь краткое содержание

Эту книгу студенты и преподаватели называют главной психологической книгой в стране, потому что хороший словарь – это основа как теоретических исследований, так и для практической работы. Эта книга выдержала проверку временем. Перед вами самое последнее издание знаменитого словаря.

Новое четвертое расширенное издание представляет собой продукт глубокой переработки «Большого психологического словаря» (2003), который, в свою очередь, опирался на предшествующие два издания 1983 и 1996 годов. Его основные отличия можно резюмировать следующим образом. Прежде всего, в словарь было добавлено около 400 новых статей, тем самым общее количество статей превысило 2000. Многие статьи из предыдущего издания были переработаны или полностью заменены статьями с новым содержанием, в ряде случаев пришлось сделать уже традиционные для нашего издания добавления. Авторы ряда статей стремились представить информацию о результатах научных исследований, проведенных в самом конце минувшего века и в начале XXI века. Таким образом, словарь в еще более полной мере стал отражать ситуацию в современной отечественной и мировой психологии.

Большой психологический словарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пространство и время С. обладают еще более странными свойствами по сравнению с пространством и временем Космоса. Пространство не только искривляется, но и субъективируется, «овременяется», более того, меняется на время, трансформируется в него. Время, в свою очередь, трансформируется в пространство, становится действующим лицом, останавливается, течет вспять, «выходит из колеи своей», и из него можно выпасть. Его мерой становятся мысли и действия . В одной временной точке собираются прошлое, настоящее, будущее. Материя в С. исчезает, а пространство и время приобретают вполне ощутимые физические свойства. Напр., пространство оказывается душным, затхлым, небо кажется с овчинку, время – тяжелым, давящим, невыносимым, оно может мчаться, останавливаться, теряться в пространстве и т. п. Словом, в С. есть многое, что не снилось современной физике и астрономии. Не будем спешить строить модель сферы человеческого знания. Гуманитариям далеко до А. Эйнштейна, который «простенькой» формулой, состоящей из 4 символов , описал половину Вселенной. Это превосходный пример ее концептуального сжатия. Есть пример поэтического или эмоционального сжатия мироздания (Б. Пастернак): Мирозданье – лишь страсти разряды, / Человеческим сердцем накопленной.

Это если и не вся вторая половина, то иной взгляд на Вселенную, ее одушевление. Такой взгляд можно назвать «аффективной феноменологией» (Р. Барт), которая отличается от строгого, иерархически и структурно организованного, истинного знания, добываемого hard scientists (термин «твердые» или «тяжелые ученые» относится к специалистам точных и естественных наук). Идея концептуального ли, эмоционального ли, а скорее, человеческого сжатия, свертывания мира – идея очень давняя. Н. Кузанский (1401–1464) писал: «Как сила человека человеческим образом способна прийти ко всему, так все в мире приходит к нему, и стремление этой чудесной силы охватить весь мир есть не что иное, как свертывание в ней человеческим образом вселенского целого». (В. П. Зинченко)

СЕМИОТИКА(от греч. sema – знак) – наука о знаках и знаковых системах. Она распадается на 3 основные отрасли: а) семантику , исследующую соотношение знака и обозначенного (обозначаемого); б) синтаксис, изучающий закономерности сочетания знаков в сообщении; в) прагматику, исследующую закономерности употребления знаков в конкретной ситуации общения. Существует расширенное и более узкое понимание знака и, соответственно, С. При расширенном пониманиив предмет С. включают все физические явления, выступающие для человека как заместители др. явлений: дым как знак пожара, гром как знак на двигающейся грозы и т. п. (обычно называемые в С. не знаками, а признаками). Более узкимявляется понимание С. как науки только о таких «физических» явлениях, которые специально используются для передачи информации в процессах биологической и соц. коммуникации. Тогда предмет С. охватывает, напр., сигналы животных, изучаемые т. н. зоосемиотикой. Наконец, возможно еще более узкое пониманиеС. только как науки о собственно знаках («человеческих» знаках), обладающих не только объективной функцией, но и содержанием, доступным сознательной интерпретации (такую т. зр. разделял, напр., Л. С. Выготский , проводивший различие между сигнализацией и сигнификацией. – Ред .). Если сохранить термин «знак» только за этим классом явлений, то на более элементарных уровнях можно говорить соответственно о сигналахи признаках (индексах, симптомах).

Знаки (в самом узком смысле) всегда образуют систему, хотя возможно и случайное употребление неспецифических средств в знаковой функции. Различают первичныезнаковые системы, в которых знак представляет единство общения и обобщения и которые являются условием существования и формой выражения сознания (напр., язык), и вторичныезнаковые системы, возникающие на базе первичных и невозможные без них. Большинство из них при восприятии сообщений переводятся в исходную форму первичную (напр., азбука Морзе), другие непереводимы, но невозможны без первичных (напр., системы обозначений географической карты).

С. как наука о средствах общения и др. специализированных средствах, опосредствующих человеческую деятельность , тесно смыкается с психологией, особенно с психологией общения. (А. А. Леонтьев)

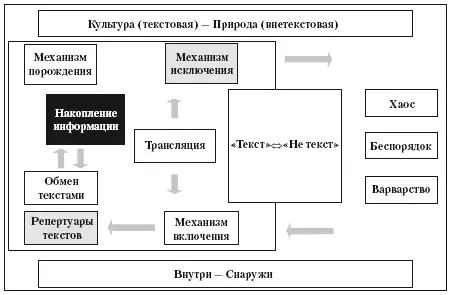

СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ(англ. cultural semiotics ) – раздел семиотики , изучающий закономерности движения и преобразования текстовых и знаковых форм в сообществах, в которых они порождаются и живут. К числу наиболее развитых и емких форм, отражающих особенности С. к., относится схема , предложенная Г. Сонессон (Швеция) и развивающая идеи Тартуской школы (рис. 12). В рамках этой схемы мы видим порождение норм и канонов, накопление текстов и их модификацию.

В принципе схема м. б. успешно применена при анализе различных текстов, порождаемых в культуре , включая научные ( гипотезы, модели, теории ), паранаучные (такие, как гадания), мифологические, пропагандистские и художественные. (Б. Н. Еникеев)

СЕНЗИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ(от лат. sensus – чувство, ощущение) – периоды онтогенетического развития, в которые развивающийся организм бывает особенно чувствителен к определенного рода влияниям окружающей действительности. Так, напр., экспериментальными исследованиями показано, что в возрасте ок. 5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха , а по прошествии этого периода эта чувствительность несколько падает. С. п. – это периоды оптимальных сроков развития определенных сторон психики (процессов и свойств). Чрезмерно раннее начало обучения ч.-л. может неблагоприятно сказаться на психическом развитии, точно так же и очень позднее начало обучения может оказаться малоэффективным. С. п. не следует смешивать с критическими (переломными) периодами развития (см. Кризисы возрастные ). См. также Запечатление, Развитие психики .

СЕНСОМОТОРИКА(от лат. sensus – чувство, ощущение + motor – двигатель) – процессы взаимодействия сенсорных и моторных компонентов двигательных действий . На основании сенсорной информации, поступающей от анализаторов , осуществляется запуск, регуляция, контроль и коррекция движений . Вместе с тем сам процесс выполнения движений связан с уточнением, изменением и возникновением новой сенсорной информации. Т. о., координация сенсорных и моторных компонентов двигательного акта, с одной стороны, придает ему целесообразно-приспособительный характер, с другой – является важнейшим условием функционирования сенсорных систем и в конечном счете формирования адекватного образа. Общей структурной схемой организаций сенсомоторных процессов является рефлекторное кольцо (см. Функциональная система, Реафферентации принцип ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: