Александр Тургаев - Политология в схемах и комментариях

- Название:Политология в схемах и комментариях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Тургаев - Политология в схемах и комментариях краткое содержание

Политология в схемах? Возможно ли такое, возможно ли проверить «алгеброй гармонию»? Авторы пособия считают, что не только возможно, но и нужно. Издание позволяет наглядно представить основные проблемы этой науки. В книге нашли отражение теоретические и методологические вопросы, а также разработки современных ученых. Один из разделов посвящен прикладной политологии. Читатель сможет овладеть основами политического моделирования и прогнозирования, познакомиться с расчетом политического риска, с выработкой стратегии проведения избирательных компаний. Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей, всех интересующихся проблемами политологии. Написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.

Политология в схемах и комментариях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если процесс либерализации оказался успешен для гражданского общества, наступает фаза демократизации. В нее Пшеворский включает процесс «высвобождения из-под авторитарного режима», конституирование и формирование соперничества.

«Высвобождение из-под авторитарного режима» рассматривается как начальная фаза демократизации. Для перехода к демократическому режиму также необходимо конституировать (создать) основные политические институты, определить основные правила игры и зафиксировать важнейшие нормы в конституции. В том случае, если новые конституционные нормы гарантируют равноправие для всех политических сил, формируется политическая конкуренция – один из важнейших признаков демократии.

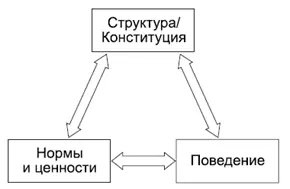

20.9. Структурная модель консолидации демократии

Понятие консолидации обозначает, как отмечают Т. Карл и Ф. Шмиттер, как институционализацию, т. е. окончательное формирование и утверждение демократических политических институтов, так и согласие основных политических сил с результатами демократического политического процесса. Л. Даймонд утверждает, что консолидация демократии сводится к достижению широкой и глубокой поддержки демократии, когда все важнейшие политические акторы – как на элитном, так и на массовом уровне – убеждены, что для их страны демократический режим лучше любого другого. Х. Линц и А. Степан связывают консолидацию с приверженностью большинства общества правилам и порядкам, устанавливаемым конституцией данной страны. Каждый политический актор ожидает поведение другого в соответствии с установленными нормами и правилами.

Другие авторы дают схожие определения консолидации как процесса утверждения открытой структуры, политической конкуренции и соревновательности, формирования институтов представительства интересов. В процесс консолидации демократии включается глубокое усвоение обществом демократических норм и ценностей, а также форм политического поведения. Консолидацию можно представить как процесс выработки согласия элит относительно демократических институтов, так и поддержку их обществом.

Консолидация предстает как процесс институционализации выработанных в процессе демократизации норм, правил, процедур, форм политического поведения.

В политической науке сложилось два подхода к определению содержания консолидации демократии. С точки зрения минималистского подхода консолидация сводится к формированию и утверждению режима, соответствующего семи критериям полиархии Р. Даля. С позиции максималистской трактовки консолидации она предстает как результат формирования дееспособного гражданского общества, правового государства, лояльной к демократии бюрократии и институционализации рыночной экономики. Х. Линц и А. Степан выделили четыре сферы, с которыми связана консолидация демократии:

1) гражданское общество, эффективно взаимодействующее с государством;

2) автономное политическое общество (демократические процедуры и институты);

3) лояльная по отношению к демократии бюрократия и эффективный госаппарат;

4) правовое государство;

5) институционализированное экономическое общество, представляющее собой совокупность устойчивых норм, регулирующих как поведение агентов на рынке, так и сферу взаимоотношений государства и рынка.

Р. Даль выделяет несколько условий, способствующих консолидации демократии:

1) рассредоточение и нейтрализация средств насильственного принуждения (контроль над армией и полицией выборных гражданских лиц);

2) демократическая политическая культура общества;

3) однородность общества в культурном отношении, слабо выраженный культурный плюрализм, либо в условиях культурной гетерогенности, наличие механизмов сообщественной демократии;

4) отсутствие сильной зависимости от сильной недемократической иностранной державы.

Консолидация, и с этим согласны большинство политологов, предполагает консенсус элит и общества относительно демократических процедур, но сохранение конкуренции и конфликтов, связанных с определением политического курса и содержания проводимой политики.

«Демократия становится консолидированной, когда в данных политических и экономических условиях определенная система институтов становится единственно возможной.»

А. Пшеворский

«Суть консолидации заключается в достижении широкой и глубокой легитимации, такой, когда все важнейшие политические акторы – как на элитном, так и на массовом уровне – уверены, что для их страны демократический режим лучше любой другой реальной альтернативы, которую они могут себе вообразить.»

Л. Даймонд

Консолидация требует «институционализации новых норм и структур режима, расширения их легитимации и устранения препятствий, которые на первоначальных этапах делают их установление трудным.»

Г. О’Доннелл, Ф. Шмиттер

Глава 21. Система международных отношений

В течение последних столетий система межгосударственных отношений становилась все более структурированной и регулируемой. Многим казалось, что человечество постепенно продвигается к функциональному мировому правительству. Однако в условиях кризиса Вестфальской модели мира и Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений вдруг обнаружилось, что ООН и вся международная архитектура, возведенная после Второй мировой войны, оказались плохо приспособлены к урегулированию новых насильственных потрясений. Стала очевидной противоречивость многих правовых норм и принципов – права наций на самоопределение, с одной стороны, и сохранения целостности государства – с другой; невмешательства во внутренние дела – с одной, и оказания гуманитарной помощи, обеспечения прав человека – с другой.

Окончание «холодной войны» сначала породило оптимистические прогнозы о наступлении эры бесконфликтного существования на планете и в этом смысле – даже о «конце истории». Казалось, что с исчезновением противостояния двух сверхдержав – СССР и США канут в Лету и региональные конфликты, не говоря уже об угрозе третьей мировой войны. В 1989 г. американский политолог Ф. Фукуяма опубликовал вызвавшую широкий резонанс статью «Конец истории?», в которой обосновал вывод о том, что главное содержание современной эпохи определяется переходом большинства стран мира на путь созидания гражданского общества, базирующегося на принципах либеральной демократии и рыночной экономики.

Однако, как показали дальнейшие события, 1990-е гг. не принесли миру ни гармонии, ни всеобщего благоденствия. Некоторые авторы поспешили провозгласить наступление эпохи хаоса и дезориентации в международных отношениях. Так, французский автор З. Лаиди заявил, что конец «холодной войны» означает «не только разрыв с коммунизмом, но и окончание эпохи Просвещения». Отражая крайнюю противоречивость мировой политики, директор Гарвардского института стратегических исследований С. Хантингтон заявил в нашумевшей статье «Столкновение цивилизаций» (1993), что после краха коммунизма течение международной жизни станет менее предсказуемым и более опасным...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: