А. Булычев - Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях

- Название:Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭНАС

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4248-0006-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Булычев - Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях краткое содержание

Кратко изложены основы теории защит, используемых в электрических сетях напряжением 6—35 кВ. Рассмотрены токовые и дифференциальные защиты, устанавливаемые на линиях электропередачи и трансформаторах. Представлены подробно комментированные примеры расчета характеристик релейной защиты и выбора параметров срабатывания отдельных защит. Приведена методика решения комплексной задачи согласования защит в распределительной сети, содержащей взаимосвязанные линии электропередачи, трансформаторы и электрические нагрузки.

Книга предназначена для углубленного изучения теоретических и практических аспектов релейной защиты и может служить практическим пособием при выполнении расчетов параметров эксплуатируемых защит, а также при проектировании новых систем электроснабжения.

Для специалистов проектных организаций и предприятий, эксплуатирующих электрические сети и системы, преподавателей и студентов высших учебных заведений электроэнергетического профиля.

Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

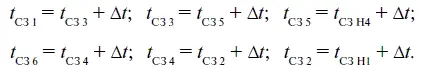

Здесь t C3 H1и t C3 H4— время срабатывания защит, установленных на присоединениях Н1 и Н4 соответственно.

Участок контролируемой электрической сети вблизи места установки защиты, в пределах которого реле направления мощности при КЗ может не сработать из-за недостаточной мощности на его зажимах (U p → 0), принято называть мертвой зоной.

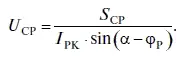

Границу этой зоны можно определить, опираясь на следующие рассуждения [2]. Пусть напряжение срабатывания реле при КЗ на границе мертвой зоны равно:

Здесь I PK— значение тока в токовой катушке реле при повреждении в начале контролируемого объекта (в месте установки защиты); φ p— угол между векторами тока и напряжения, подведенными к реле.

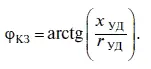

При 90-градусной схеме включения реле φ p= −(90°− φ). Угол φ КЗмежду векторами тока и напряжения в первичной цепи определяется соотношением удельных реактивного ( х УД) и активного ( r УД) сопротивлений контролируемого объекта:

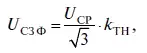

Первичное фазное напряжение срабатывания реле:

где k TH— коэффициент трансформации трансформатора напряжения.

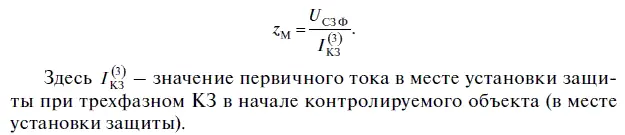

Сопротивление мертвой зоны:

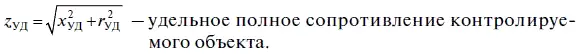

Тогда протяженность мертвой зоны:

где

2.6. Дифференциальные защиты трансформаторов

Принцип действия дифференциальных защит основан на пофазном сравнении токов параллельно установленных защищаемых объектов (поперечные дифференциальные защиты) или токов до и после защищаемого объекта (продольные дифференциальные защиты).

В отличие от рассмотренных выше максимальных токовых защит (с относительной селективностью) дифференциальные защиты обладают свойством абсолютной селективности.

Дифференциальная токовая защита используется в качестве основной быстродействующей защиты трансформаторов мощностью 6,3 МВА и выше, параллельно работающих трансформаторов мощностью 4 МВ-А и выше, а также трансформаторов мощностью 1 МВ-А и выше, если токовая отсечка последних не обладает достаточной чувствительностью, а МТЗ имеет выдержку времени более одной секунды [3].

Дифференциальная защита трансформаторов имеет ряд особенностей, отличающих ее от продольных дифференциальных защит линий [2, 3, 4].

Во-первых, фазные токи до и после защищаемого трансформатора отличаются по величине уже в нормальном режиме его работы (при отсутствии повреждений в зоне действия дифференциальной защиты). Эта ситуация практически может быть разрешена предварительным выравниванием токов в плечах защиты (то есть за ТТ на сторонах ВН и НН) за счет подбора ТТ с нужными коэффициентами трансформации. Кроме того, для реализации дифференциальной защиты промышленностью выпускаются специальные реле серий РНТ и ДЗТ, содержащие уравнительные обмотки с регулируемыми числами витков для дополнительного выравнивания токов в плечах защиты.

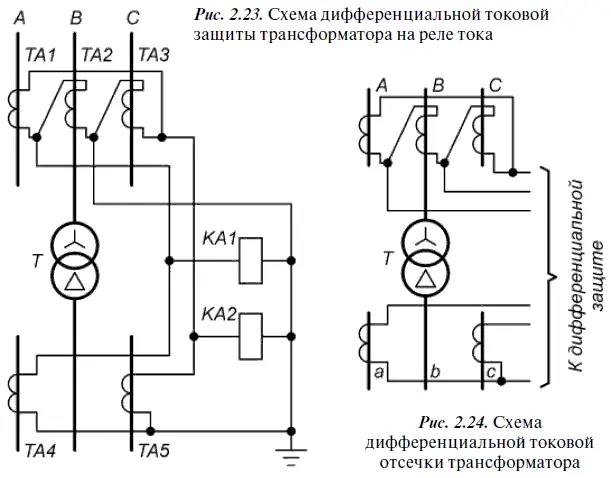

Во-вторых, токи на сторонах ВН и НН защищаемого трансформатора могут отличаться еще и по фазам, когда способы соединения первичных и вторичных обмоток силового трансформатора не совпадают. В этом случае выравнивание вторичных токов достигается изменением способов соединения вторичных обмоток ТТ на обратное по отношению к защищаемому трансформатору (рис. 2.23).

В-третьих, при выборе тока срабатывания дифференциальной защиты необходимо обязательно учитывать бросок тока намагничивания при включении (восстановлении питания) защищаемого силового трансформатора.

В-четвертых, при отстройке тока срабатывания защиты от тока небаланса нужно учитывать две дополнительные составляющие этого тока. Первая обусловлена неполным выравниванием действия вторичных токов при подборе коэффициентов трансформации ТТ или при вынужденном выставлении округленных значений чисел витков уравнительных обмоток. Вторая составляющая вызвана наличием регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (РПН).

Получили распространение следующие разновидности дифференциальных защит трансформаторов: дифференциальная токовая отсечка, дифференциальная защита без торможения и дифференциальная защита с торможением [2, 3, 4].

Дифференциальная токовая отсечка выполняется на основе обычных токовых реле РТ-40, включенных без насыщающихся ТТ (рис. 2.24). Основное достоинство дифференциальной отсечки — простота и связанные с этим дешевизна и меньшая сложность при выборе уставок. Однако главный недостаток такой защиты — большой ток срабатывания — часто приводит к недостаточной чувствительности и, соответственно, невозможности использования этой разновидности дифференциальной защиты.

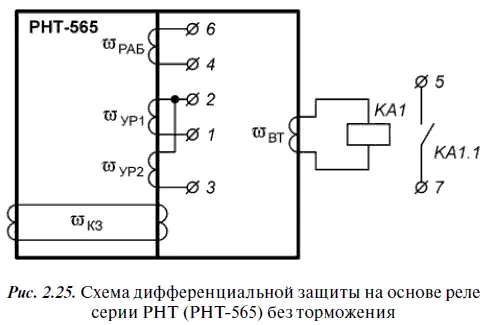

Дифференциальная защита без торможения на основе реле серии РНТ (РНТ-565) используется, главным образом, на трансформаторах без РПН. Упрощенная схема реле РНТ-565 представлена на рис. 2.25.

Здесь w BT— вторичная обмотка; w K3— короткозамкнутая обмотка; w PAB— рабочая обмотка, число витков которой может быть выставлено в интервале от 8 до 35 с точностью до одного витка; w УP 1и w УP 2— уравнительные обмотки, для каждой из которых может быть выставлено число витков от 0 до 34 также с шагом в один виток.

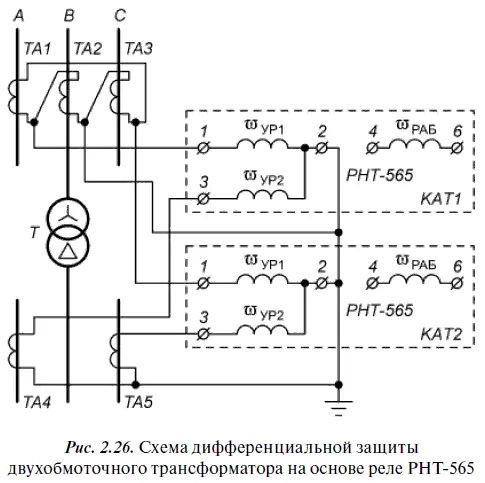

Благодаря использованию в конструкции реле насыщающегося ТТ (НТТ) и короткозамкнутой обмотки удается снизить ток срабатывания защиты и повысить ее чувствительность. Схема одного из возможных вариантов исполнения дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора на основе реле РНТ-565 представлена на рис. 2.26.

Дифференциальную защиту с торможением на основе реле серии ДЗТ (например, ДЗТ-11) обычно устанавливают на трансформаторах с РПН. На упрощенной схеме реле ДЗТ-11 (рис. 2.27) w T— так называемая обмотка торможения, число витков которой может быть выставлено из следующего ряда: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24. Характеристики рабочей и уравнительных обмоток те же, что и для реле РНТ-565. Благодаря наличию обмотки торможения на магнитопроводе НТТ ток срабатывания защиты выбирают только по условию отстройки от броска тока намагничивания (ток небаланса не учитывают). Обычно это приводит к еще большему увеличению чувствительности защиты. Однако существуют ситуации, когда большей чувствительностью обладает все же защита на основе реле РНТ, поэтому в общем случае может быть рекомендован алгоритм выбора разновидности защиты, предполагающий проверку возможности использования каждой из трех перечисленных выше защит в том же порядке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: