Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской

- Название:Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство НТЛ

- Год:2013

- Город:Томск

- ISBN:978-5-89503-530-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской краткое содержание

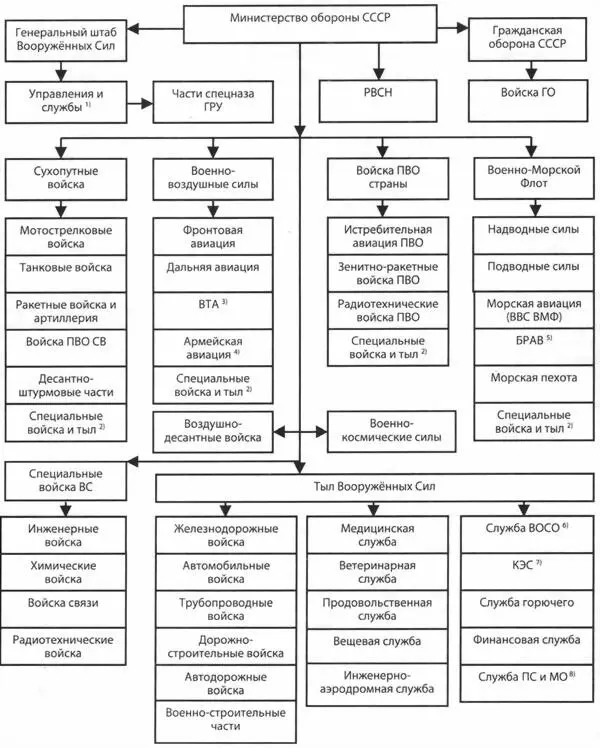

Данное издание открывает серию книг, посвящённых Вооружённым Силам СССР после Второй мировой войны. На фоне обобщенных данных более чем 45-летнего исторического пути Вооружённых Сил СССР, раскрывающих основные этапы их строительства и военно-технического обеспечения, наличие боевой группировки сил и средств, состав высшего военного руководства, показана история Сухопутных войск Советской Армии. Часть 1 (Сухопутные войска) знакомит с данными по составу групп войск, округов, армий, корпусов и дивизий Советской Армии в период 1945-1991 гг., их нумерацией, вооружением, дислокацией, наградами и почетными наименованиями. Приведен достаточно полный перечень всех армий, корпусов, дивизий, бригад и полков Сухопутных войск.

Монография предназначена для специалистов-историков, музейных работников, организаций РОСТО, военных комиссариатов по проведению военно-патриотической работы с допризывной молодёжью, а также для преподавателей, аспирантов, курсантов и слушателей военно-учебных заведений, студентов вузов и всех интересующихся военной историей СССР. Она может быть использована в ходе проведения общественно-государственной подготовки личного состава Российской Армии.

Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А вот нарастание напряженности на советско-китайской границе с середины 1960-х гг. вылилось в вооружённое противостояние, самым знаменитым из которых стало настоящее сражение за остров Даманский, расположенный на реке Уссури. Помимо пограничников 57-го погранотряда и вертолётной эскадрильи Дальневосточного пограничного округа, в этих боях непосредственное участие приняли части 45-го армейского корпуса ДВО ( см. гл. 31 ). В марте 1969 г. в кратковременных боевых действиях активно участвовали части 135-й мотострелковой дивизии этого корпуса: 199-й мотострелковый полк, 378-й артполк, 131-й отдельный разведывательный батальон, 152-й отдельный танковый батальон (в/ч 75183) и 13-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион (именно его залпы фактически остановили вторжение НОАК на советскую территорию). Потери советской стороны составили 94 человека [416, с. 561, 568].

Менее известно столкновение на северо-западном участке советско-китайской границы, произошедшее 13 августа 1969 г. в районе озера Жаланашкольна участке 30-го Маканчинского погранотряда Восточного пограничного округа, в котором приняли участие подразделения 369-го гвардейского и 515-го мотострелковых полков соответственно из 78-й танковой и 155-й мотострелковой дивизий. В ходе инцидента погибли 2 советских пограничника [416, с. 562, 568].

Кроме советских военнослужащих и специалистов в ряде войн и конфликтов самое непосредственное участие принимало советское вооружение и боевая техника. Так, в 1950-1980-е гг. Советским Союзом было продано или просто подарено другим странам огромное количество боевой техники. Только танков серий Т-54 и Т-55 ушло за рубеж более 17 тыс., а ещё Т-62 — более 4 тыс., Т-72 — около 7 тыс., бронемашин БМП-1 — более 9 тыс., БМП-2 – более 2 тыс., БТР-50 и БТР-60 — примерно по 4 тыс. каждых, БРМ-1 и БРДМ-2 — около 3 тыс. Особенно много советской бронетехники имелось в странах Варшавского договора, Ближнего Востока, в Монголии, Вьетнаме, КНДР и на Кубе. Многие страны с удовольствием брали её на вооружение. К примеру, только Финляндия приобрела 163 БМП-1 и 110 БМП-2. Боевая машина пехоты советского производства была на вооружении и в Швеции, Аргентине, Индии, Греции, Уругвае, Шри-Ланке и некоторых других странах. Ограниченно поставлялись лишь БМД-1 – в Анголу и Ирак. Помимо указанной техники и вооружения Советский Союз в зависимости от государственных интересов продавал или поставлял заинтересованным странам миномёты, артиллерийские системы и САУ, самолёты, вертолёты и системы ПВО, автомобили и стрелковое оружие, амуницию и различные приборы, боевые корабли и катера, продовольствие, медикаменты и прочее военное имущество.

За весь послевоенный период, с 1945 по 1991 г., Министерством обороны СССР была командировано более 270 тыс. военных специалистов, советников и переводчиков в восемьдесят шесть стран Азии, Африки и Латинской Америки. В четырнадцати из них они участвовали в боевых действиях (это Китай, Северная Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Египет, Сирия, Ливан, Северный Йемен, Афганистан, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и Никарагуа).

Советские военнослужащие, направленные в другие государства, обычно носили форму одежды страны пребывания. На боевых и военно-транспортных самолетах, пилотируемых нашими летчиками, как правило, были опознавательные знаки страны пребывания. А в Афганистане и Венгрии форма одежды личного состава наших формирований и опознавательные знаки на боевой технике не изменялись.

Личный состав формирований, участвовавших в боевых действиях за рубежом, периодически заменялся. Так, в Афганистане эта происходило через два года для офицеров и через полтора года для солдат и сержантов срочной службы, предварительно прошедших шестимесячную подготовку в учебных центрах. В Египте замена личного состава частей ПВО шла через год, а в Северной Корее части и соединения вместе с техникой и личным составом обновлялись полностью через 8-14 месяцев. Сроки командировки военных советников и специалистов менялись в зависимости от обстановки. Обычно с семьями они направлялись на два года, а без семей — на год. На должности военных советников назначались генералы и офицеры, а военными специалистами направлялись не только офицеры, но порой сержанты и солдаты срочной службы (например, механики самолетов, ремонтники боевой техники и т.п.) [462, с. 144-146].

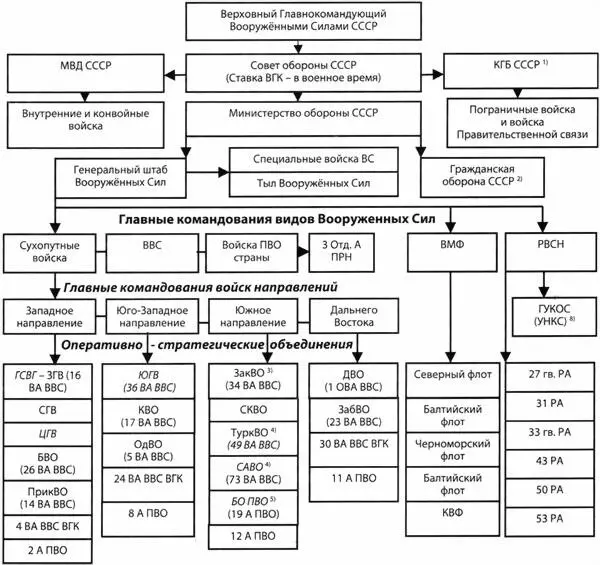

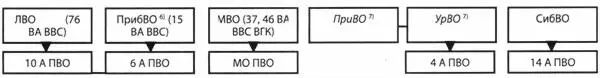

Оперативно-стратегические объединения непосредственного подчинения Минобороны

Примечания:

Курсивом отмечены объедения, прекратившие существование или переформированные (переименованные) до конца 1991 г.

1 До 1978 г. КГБ находился при Совете Министров СССР.

2 Гражданская оборона СССР в 1971 г. была передана в ведение Минобороны.

3 ЗакВО в 1992 г. был преобразован в Группу российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

4 САВО выделен в 1969 г. из ТуркВО и в 1989 г. слит с ним же — подчинялся непосредственно Минобороны СССР. В этот период 73–я ВА подчинялась САВО, а в ТуркВО имелись окружные ВВС, которые в 1988-1989 гг. носили статус 49-й ВА.

5 Бакинский округ ПВО (БО ПВО) прекратил существование в 1980 г., в 1989 г. на бывшей его базе создана 19-я армия ПВО.

6 ПрибВО 15.11.1991 г. был преобразован в Северо-Западную группу войск (СЗГВ).

7 ПриВО и УрВО 01.09.1989 г. слиты в один Приволжско-Уральский военный округ.

8 Управление начальника космических сил (УНКС) в 1986 г. было передано в непосредственное ведение Минобороны СССР.

Глава 2

Организация стран-участников Варшавского договора и Вооружённые силы союзников СССР в 1945-1991 гг.

Незавершенность решения некоторых вопросов между союзниками по антигитлеровской коалиции, которая не столь явно просматривалась в период ведения боевых действий против стран оси — Германии и Японии, дала себя знать острым обострением уже в майские дни 1945 г., инициатором которого стали США и Англия. Полуофициальное признание правительства Деница, преемника Гитлера, подписание без участия советских представителей так называемой в дальнейшем «предварительной капитуляции», сохранение некоторых из частей бывшего вермахта и создание новых на территории, оккупированной войсками западных союзников, не могло не вызвать резкой реакции со стороны СССР. Фактически в эти дни и началась знаменитая «холодная война», официально закрепленная в 1946 г. речью Черчилля в Фултоне. Поэтому нет ничего удивительного, что и неторопливый вывод в 1946 г. советских войск из Ирана, и создание в противовес уже созданному на западной территории Германии новому немецкому государству второго, но в восточной части (вылившееся в знаменитый «берлинский кризис» 1948 г.), и целый ряд других моментов, были ответными шагами СССР в начавшемся противостоянии. Причем соединения советских войск, а также отдельные подразделения и военнослужащие (последние чаще всего в качестве советников) в той или иной степени участвовали во многих конфликтах второй половины ХХ века ( см. прил. 1.6 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: