Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти слова Анатоля Франса как нельзя лучше определяют меру подвига Репина, собравшего все силы души, чтобы в минуты страшного горя невероятным напряжением воли ответить единственным, что мог сделать истинный художник, — картиной.

Вдохновенным созиданием.

Репин прожил долгую жизнь. Творчество художника от «Бур-лаков» до «Не ждали», «ИванаГрозного», «Запорожцев», «Крестного хода», сотен портретов — это впечатляющая панорама жизни России. Счастье в том, что почти все лучшие работы мастера находятся в одном собрании — в Третьяковке. И это как бы особо высвечивает ту огромную роль, которую сыграл Павел Михайлович Третьяков в деле накопления и собирания русского богатства.

… Прошло почти пол века. Репин пишет в 1928 году:

«Прежде всего я не бросил искусства. Все мои последние мысли о нем, и я признаюсь: работал все, как мог, над своими картинами…

Вот и теперь уже кажется более полугода я работаю (уже довольно секретничать) над картиной «Гопак», посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского.

Такая досада — не удастся кончить.

Так великий художник мечтал на закате жизни помянуть своего великого друга Мусоргского.

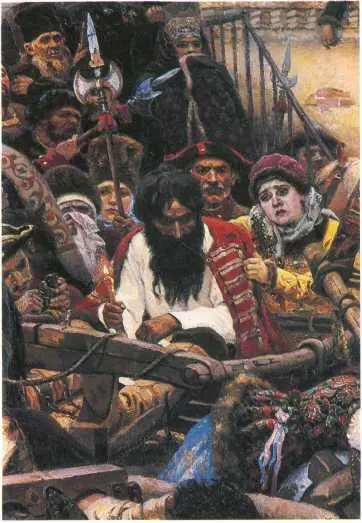

В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. Фрагмент.

Окиньте взором грандиозную панораму истории развития мировой культуры.

Перед вами предстанет картина, чем-то схожая с беспредельным горным ландшафтом, где рядом с раздольными равнинами, пересеченными мощными потоками, высятся сперва холмы, затем кряжистые предгорья и, наконец, из-за неприступных и иссеченных трещинами расселин скал и хребтов выступают вовсе не досягаемые, покрытые сверкающим убором вершины.

Они вечны, как сам мир, как наша Земля.

Много бурь, ветров, непогоды некогда обрушивалось на их склоны.

Но утреннее солнце вновь и вновь озаряло их гордые отроги.

Гомер, Данте, Бетховен, Микеланджело, Шекспир, Толстой…

Немного, очень немного художников нашей планеты обладали даром эпически ощущать само бытие и отражать его в колоссальных по охвату, размаху и масштабу творениях. Порою трудно поверить, что смертный человек в одну данную ему жизнь мог столько понять и, главное, воплотить в произведениях, поражающих по проникновению в суть чаяний народа.

Ибо ни одйн шедевр музыки, живописи, поэзии не может быть создан без любви к своей Родине, своему народу.

Суриков.

Семизвучие коренное, простое, русское.

Сибиряк — родное ему слово.

Так же крепко, основательно, достойно сколочено из тех же семи букв. В этой близости — начало всех начал его искусства.

Сурик — старинная краска, в основе которой железо.

Она прочна и стойка. Цвет похож на раскаленный металл — то пламенно-красный, то густой, почти вишневый. Трудно сегодня раскрыть, почему этот вольный цвет лег в основу наименования рода донских казаков, пришедших вместе с Ермаком «воевать Сибирь».

Но слово не воробей.

И нарекли так еще в далекой древности пращуров будущего живописца этой цветастой огненной кличкой.

Красноярск. Родина мастера.

Когда Ленин посетил город, он увидел обыкновенный, более чем скромный двухэтажный казачий дом, где на первом этаже с окнами чуть выше тротуара жила семья Суриковых.

Внимательно осмотрев это жилье с улицы и со двора, Владимир Ильич задумчиво произнес:

«Д-да! Великие люди не особенно стесняются в выборе места своего рождения.

В немеренной сибирской дали появился на свет крепыш, ставший если не первым, то одним из самых больших художников России.

Оноре Бальзак сказал в прошлом веке:

«Гении рождаются не в столице». Это не аксиома.

Но появление Сурикова из самой отдаленной глубинки государства Российского было органично.

Будто предопределено.

Он сам. Его род. Весь уклад жизни. Первые впечатления детства.

Все, все как бы предсказывало: «Пиши историю Руси».

И он превозмог все трудности, одолел все препоны, которые порою подставляет судьба, и с упорством неимоверным одно за одним создал полотна-эпопеи, где слышится будто сам гул эпохи, которую он изобразил. Своеобычны его картины. Они широко известны. И поистине являются одной из высот мировой станковой живописи. Мастерства наиболее трудного.

Картина. Сколько нервов, крови, пота, работы души стоит за этим словом.

В. Суриков. Утро стрелецкой казни. Фрагмент.

Вот что говорил сам Василий Иванович Суриков:

«А какое время надо, чтобы картина утряслась, так чтобы переменить ничего нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона и та нужна. Важно найти закон, чтобы все части соединить. Это — математика… Но главное в картине — движение».

Но не думайте, что эти строки начертал хладнокровный, расчетливый педант.

К Сурикову, как нельзя лучше, относятся тургеневские слова:

«Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце».

И это свойство зажигало всех его друзей, бесило врагов…

«Суриков горячо любил искусство, — говорил Репин, — всегда горел им, и этот огонь горел кругом него».

О том, как далеко проникал свет его творчества, говорит эпизод из жизни художника.

Свыше трех тысяч верст верхом проехал Суриков по таежным дебрям Сибири.

Писал этюды.

Рисовал. Собирал материал для картины «Ермак».

В ту далекую пору самолетов, портативных фотоаппаратов, вертолетов не было. Вот и приходилось странствовать.

Как-то уж под вечер подъезжает Василий Иванович к крохотной деревушке, приютившейся на берегу быстроводной реки. Лошадка привезла его на огонек.

Сумеречно.

Тишина неземная.

Безлюдье. Холодно, сыро. Зябко.

««Где, спрашиваю, переночевать да попить хоть чаю?»

Ни у кого ничего нет.

«Вот, — говорят, — учительница ссыльная живет, у нее, может, чего найдется».

Стучусь к ней.

«Пустите, говорю, обогреться да хоть чайку согреть».

«А вы кто?» — спрашивает она.

«Суриков, говорю, художник».

«Боярыня, говорит, Морозова»? «Казнь стрельцов»?

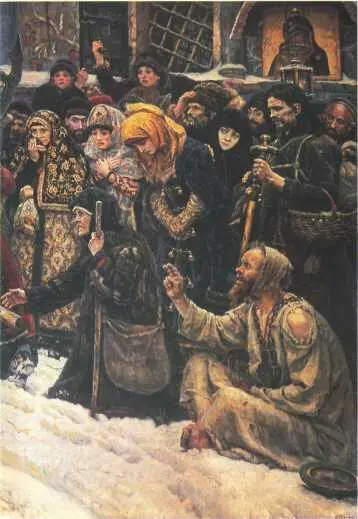

В. Суриков. Боярыня Морозова. Фрагмент.

«Да, говорю, я».

«Да как же это вы здесь?»

«Да так, говорю, я тут как тут!»

Бросилась она топить печь, мед, хлеб поставила, а сама и говорить не может от волнения. Понял я ее и тоже вначале молчал. А потом за чаем так разговорились, что проговорили до утра».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: