Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

… Илья Ефимович Репин владел писательским даром. Из-под его пера вышли сотни страниц текста, сделавшего бы честь любому крупному литератору.

Один знаток Репина доверительно мне сообщил, что художнику помогал писать Корней Чуковский. Допустим. Но, что странно, собственные книги Чуковского вовсе не обладают репинским, оригинальным, живым, непосредственным языком.

Обратимся к «Мыслям об искусстве» Репина. Это, по существу, записные книжки живописца.

Вот несколько строк:

«… Всякий шедевр в искусстве получился сложным путем и громадными затратами средств культуры; подобно тому, как для условий жизни на нашей крошечной земле потребовался колоссальный запас гигантских огней солнечной энергии.

… Посредственный художник не перенесет ни одной гениальной черты в своей работе: он в миг уничтожит такую незваную гостью желанием сделать получше…

… С очень эффектными художественными произведениями, сделавшими в свое время большую сенсацию, спустя несколько лет происходит невероятная перемена. Их не узнаешь и удивляешься, куда девалось очарование, которое увлекало… целые массы людей».

Таким был «простак» Репин…

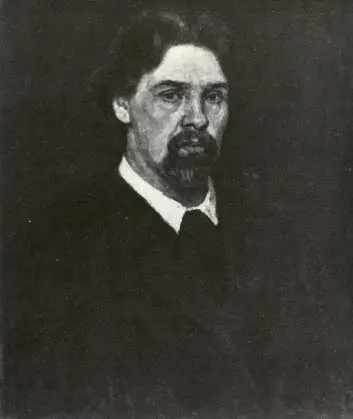

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ

Суриков… Создатель грандиозных картин-эпопей, шекспировских по накалу страстей и мощи характеров героев. Его монументальные полотна необъятны, как мир!

В них мы слышим говор тысячных толп, грохот сражений, в них гудит набат и раздаются стоны мятежных стрельцов. До нашего слуха доносятся вольные песни разинских ватаг и звон цепей опальной боярыни Морозовой. Мы любуемся богатырской красой русской природы, ширью могучих рек, напевной удалью былинных сказов.

Глядя на полотна Сурикова, мы ощущаем истинного героя истории — Народ!

Явственно, без единой утайки показывает нам мастер всю драматичность, порою трагедийность страниц русской национальной летописи. Всю меру страданий людских, страданий народа, который отвечал за все.

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее?» — спрашивал Пушкин.

И отвечал: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».

Поэт мечтал:

«Бог даст, мы напишем исторический роман, на который чужие полюбуются».

Суриков исполнил завет великого поэта, он оставил потомкам широкую панораму истории России. Выразил пластически, ярко, объемно главное действующее лицо этой грандиозной эпопеи. Не грозных царей, не самодержавных благодетелей, не государей победоносных.

«Я все народ себе представлял, — говорил художник, — как он волнуется, подобно «шуму вод многих».

Океан… Вот слово, которое невольно приходит на ум, когда вспоминаешь глубину и размах исторических прозрений Сурикова, когда перед мысленным взором проходят его симфонические по звучанию холсты.

Впервые в русском, да и, пожалуй, в мировом, искусстве героем картины стал народ! И в этом поистине новаторская роль Василия Ивановича Сурикова.

Мастер развернул перед зрителем вместо привычных банальных исторических полотен, изготовляемых по шикарно помпезной рецептуре европейских салонов либо по канонам выхолощенного академизма, новую красоту народного эпоса, глубоко чуждого лакированным и ходульным картинам признанных корифеев.

Подвиг.

Иначе не обозначить создание полотен Сурикова. Это титанический труд, которого с лихвой хватило бы на творческую жизнь доброго десятка художников.

Но это еще и подвиг первопроходца, преодолевшего косность и реакционность монархического аппарата, свято охраняющего принципы создания псевдоисторических картин, восхвалявших царизм.

Пораженный зритель увидел впервые не костюмированных натурщиков, изображавших ту или иную сцену из жизни государей и их верноподданных, не привычных статистов в стиле «рюс», нарумяненных и напомаженных.

Нет.

В тихую заводь официальной исторической живописи ворвались простые люди суриковских полотен, обрушился рев толпы народной, перед зрителем предстала сама правда истории.

Надо было обладать силой богатырской, чтобы преодолеть, разрушить пошлый, мещанский историзм заказной живописи, угождавшей вкусам власть предержащих. На голову рутинеров обрушилась лавина образов, созданных мастером, не только владевшим колоритом, пластикой, композицией, восходящими к самым вершинам мирового искусства, но и живописцем-драматургом.

В своих произведениях, глубочайших по психологическим контрастам и пониманию истории, он заставил жить и действовать десятки, сотни людей.

Боярыня Морозова.

Репин взволнованно рассказывает об ощущении, которое получал зритель:

«Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что даже не приходит на ум разбирать эту копошащуюся массу со стороны техники, красок, рисунка. Все это уходит как никчемное; и зритель ошеломлен этой невидальщиной. Воображение его потрясено».

Прозрение…

Лишь так можно расценивать умение Сурикова проникнуть в самую суть, самую толщу истории, умение так свежо и честно рассказать о полюбившихся ему героях.

Подлинность суриковских полотен заложена в самой биографии художника, прибывшего в Петербург из далекого далека — Сибири. Там, в краю своего детства, в Красноярске, он получил ту жизненную школу, которая помогла ему создать истинно народные шедевры.

Вот что рассказывает сам живописец:

«А первое мое воспоминание — это как из Красноярска в Торгошино через Енисей зимой с матерью ездили. Сани высокие. Мать не позволяла выглядывать. А все-таки через край посмотришь: глыбы ледяные столбами кругом стоймя стоят, точно дольмены. Енисей на себе сильно лед ломает, друг на друга их громоздит…

В баню мать меня через двор носила на руках. А рядом у казака Шерлева медведь был на цепи. Он повалил забор и черный, при луне, на столбе сидит.

Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, она же дала мне дух, и силу, и здоровье.

Жестокая жизнь в Сибири была. Совсем XVII век. Кулачные бои, помню, на Енисее зимой устраивались. И мы мальчишками дрались. Уездное и духовное училища были в городе, так между ними антагонизм был постоянный. Мы всегда себе Фермопильское ущелье представляли — спартанцев и персов. Я Леонидом Спартанским всегда был.

… Мощные люди были. Сильные духом. Размах во всем был широкий. А нравы жестокие были. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. Эшафот недалеко от училища был. Там на кобыле наказывали плетьми. Бывало, идем мы, дети, из училища, кричат: «Везут, везут!» Мы все на площадь бежали за колесницей… И сила какая бывала у людей: сто плетей выдерживали, не крикнув… Помню, одного драли; он точно мученик стоял, не крикнул ни разу. А мы все — мальчишки — на заборе сидели… А один… храбрился, а после второй плети начал кричать. Народ смеялся очень…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: