Анатолий Тарас - Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу

- Название:Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:1997

- Город:Минск

- ISBN:985-433-057-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу краткое содержание

Автор книги является одним из ведущих специалистов в СНГ по выживанию, рукопашному бою, методам действий подразделений спецназначения.

Книга посвящена вопросам истории, философии, практической медитации, техники боя, мистической символики ниндзя.

Главное достоинство этой книги в том, что автор не пытается выдавать за свое сочинение полуграмотные переводы книг С.Хайеса, как это делают известные «русскоязычные» деятели. Он предлагает глубоко продуманный, внутренне логичный анализ древнего искусства с позиций современного человека.

Книга заинтересует как специалистов, так и всех читателей, для которых вопросы ниндзюцу представлялись таинством недостижимым обычным смертным.

Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

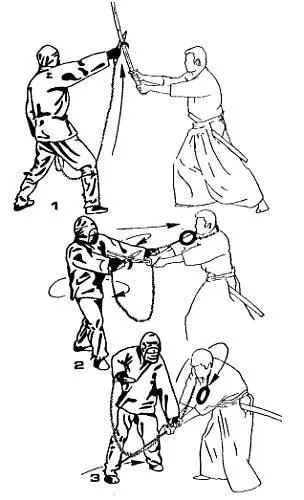

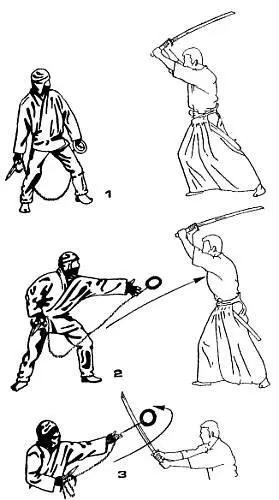

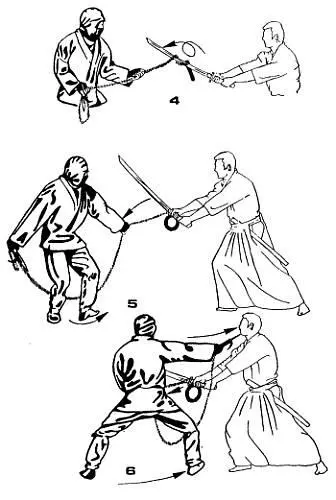

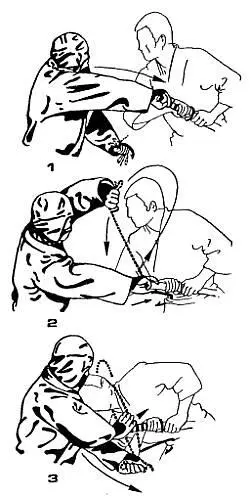

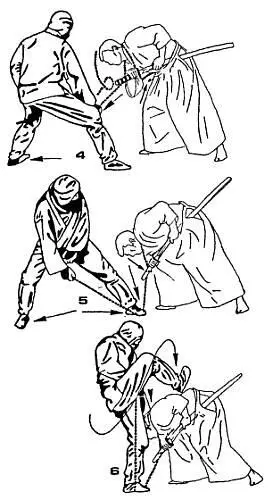

Наиболее типичные приемы работы кёкэцу-сёгэ сводились к следующим двум. Первый: броском грузила захлестнуть руки противника с оружием, а рогатиной провести удар либо тычок. Второй: поймать в «вилку» между лезвиями клинок врага и резким поворотом в сторону вырвать его из рук (либо хотя бы отклонить), а броском грузила оглушить или опутать цепью. Кольцо, кстати, тоже иной раз обматывали промасленной тряпкой и поджигали. Так сравнительно легко удавалось ослепить противника, поджечь на нем волосы и одежду.

Как и боевые серпы (кама, или гама), эту рогатину ниндзя пытались сделать складной. Известны такие ее образцы, где лезвия прячутся в рукоять и выстреливаются на пружинах простым нажатием защелки. Понятно, что цепь никак не могла поместиться в ручку, поэтому ее заменяли четырехметровой веревкой все из того же конского волоса. Но где начинается сложная механика, там кончается надежность. Поэтому распространения подобные образцы не получили, хотя существовали далеко не в единичном экземпляре.

Ясно, что кёкэцу-сёгэ, соединяющее в себе возможности таких разных устройств как рогатина, цепь и отягощение, является оружием мастеров. На то, чтобы в совершенстве овладеть всеми его возможностями, надо потратить многие годы систематических тренировок. Вряд ли это подходит тем, кто любит создавать видимость вместо того чтобы постигать суть. Ну, а немногочисленным приверженцам истинного Пути хочу сказать: если вы овладеете кёкэцу-сёгэ, в ваших руках появится абсолютное оружие (не считая, разумеется, огнестрельного).

Звезды и шипы

Вес виды метательного оружия ниндзя, вместе взятые, называют общим термином «тонки» и подразделяют на три основные группы: ножи для метания и метательные стрелки ( бо-сюрикэн ), метательные пластинки ( хира-сюрикэн , или сякэн ) и различные шипы ( тэцу-биси ). Благодаря кинофильмам, наибольшую известность среди них получили пластинки «сякэн», которые из-за их формы нередко называют «звездами (или картами) смерти». Впервые подобные снаряды упоминаются в исторической хронике XII века «Хэйкэ-моногатари» как «сирикэн».

Разумеется, самураи тоже использовали метательное оружие. В случае необходимости, любой из них мог поразить врага метнув в него дротик или кинжал. Но столь «неблагородным» методам ведения боя они предпочитали поединок на мечах и стрельбу из лука. Видимо поэтому в большинстве школ дзю-дзюцу техника использования метательного оружия не изучалась. В тех школах, где ей уделяли некоторое внимание она являлась вспомогательной дисциплиной.

Для ниндзя, этих изгоев феодального общества, воевавших партизанскими методами, такое оружие имело гораздо большее значение. Хотя бы уже потому, что все свое вооружение и снаряжение они делали сами, в кустарных условиях, а не в мастерских профессиональных ремесленников.

Не удивительно, что дешевые и простые в изготовлении сюрикэны, которые, к тому же, можно было легко прятать и применять, получили довольно широкое распространение среди «воинов тьмы». Но даже у них это оружие, эффективное в основном на коротких дистанциях, составляло только часть обширного арсенала.

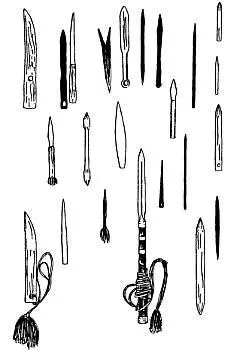

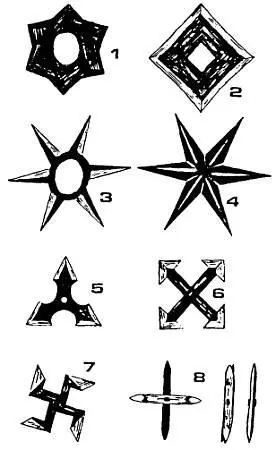

Различные типы сюрикэнов

Предшественниками сюрикэнов были предметы различного назначения: короткие дротики, обычно прикрепленные к веревке ( ко-яри , или учи-нэ ), заостренные напильники на деревянной рукоятке ( ядзири ), ручное острие для пришпоривания коня ( ума-бари ), а также молитвенные колеса буддийских монахов ( хорин ) — последний аргумент святых отцов в спорах с заблудшей паствой.

Итак, «сякэны» (« ся » — колесо, « кэн » — меч) — это плоские металлические пластины разнообразной формы (звезды с числом лучей от трех до девяти, кресты, свастики, просто круги или квадраты) с остро заточенными ударными поверхностями. Для увеличения поражающего воздействия режущую кромку сякэнов часто покрывали ядом.

Диаметр сякэнов составляет от пяти до десяти сантиметров, толщина не превышает грех-четырех миллиметров, а вес колеблется в пределах от 30 до 60 граммов. Посредине часто имеется круглое либо квадратное отверстие для нанизывания на кожаный шнур, деревянную палочку или металлический прут.

Сякэны носили «обоймами» по 9—15 штук и метали, как правило, не одиночно, а сериями, очень быстро один за другим. Бросают их обязательно «с подкруткой», что обеспечивается смещением захвата к периферии снаряда и «щелчковым» движением кисти, отправляющей сякэн в полет. Благодаря вращению вокруг своей оси, пластина не переворачивается и своей плоскостью опирается на воздух (эффект крыла), что значительно увеличивает дальность и точность броска. Впрочем, даже при сильном и метком броске сякэн был по-настоящему опасен на расстоянии не более десяти метров. Сцены из кинофильмов о ниндзя, где бегущего человека убивают одной «звездочкой», брошенной с дальней дистанции, являются фантазией сценаристов и режиссеров.

Различные типы сякэнов:року-хоси-сюкаси (1,3), сангаку-сюкаси (2); року-хоси (4); сангаку-хо (5), сикаку-хо (6), мандзи (7), си-хо (8)

«Сюрикэны» (« сю » — рука, « ри » — держать, « кэн » — меч) — это металлические стрелки и ножи длиной от десяти до двадцати сантиметров, с заточкой как на одном, так и на обоих концах. Острие тоже часто смазывали ядом. В сечении они бывают плоскими, треугольными, многогранными и круглыми. Самые простые сюрикэны, которыми может обзавестись каждый, это 15-см гвозди и плоские надфили, заточенные на острый угол. Сюрикэны носили вставленными в гнезда кожаных браслетов, одевавшихся на руки или на голени по 4—12 штук в каждом браслете. Нередко их размещали в потайных карманах, пришитых в удобных местах с изнанки одежды, например, за воротником.

При броске вращение сюрикэна вокруг поперечной оси стараются свести к минимуму, в отличие от сякэна, где оно должно быть максимальным. Кроме того, он должен быть хорошо отбалансирован. Тогда, правильно брошенный (так, чтобы в конечной фазе броска рука как бы тянулась к цели по прямой линии) он летит почти по прямолинейной траектории. За время полета на дальней дистанции он успевает совершить полный оборот вокруг оси, на средней — полоборота, а на короткой и того меньше. Это надо учитывать для того, чтобы сюрикэн вонзился в цель острым концом. По той же причине предпочтительнее стрелки, острые с обоих концов. Впрочем, сюрикэн является эффективным средством поражения на расстоянии, еще меньшем, чем сякэн — не более восьми метров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: