Елена Грицак - Популярная история спорта

- Название:Популярная история спорта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Популярная история спорта краткое содержание

Популярная история спорта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

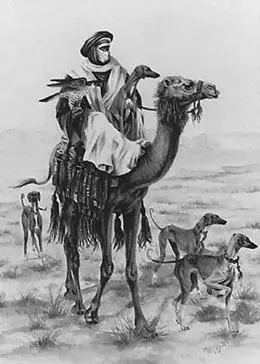

Немыслимо дорогие птицы редких видов – такие, как белый кречет, – служили украшением торжественных выездов, свидетельствуя о высоком достатке владельца. Подобную цель преследовали драгоценные, но ненужные дополнения, например серебряные бубенцы, расшитые золотом нагрудники и наплечники. Украшались камнями и золотом даже рабочие принадлежности птицы: тисненые кожаные опутенки и ремешки-должики, клобучки – колпачки, которыми соколу закрывали глаза, когда он не преследовал добычу.

Киевские князья отличались тщеславием не меньшим, чем европейские монархи, предпочитая крупных редких птиц без различия окраса. Особенно ценились крупный сокол балобан, средиземноморский рыжеголовый сокол, большой ястреб-тетеревятник, малый ястреб-перепелятник. Отсутствие полноценных трофеев для хозяина птицы восполнялось созерцанием «воздушного боя», по зрелищности не уступавшего гладиаторским играм. Самым подходящим противником для 2–3 соколов была цапля. Медлительная и неуклюжая на суше, в воздухе цапля могла ударить длинными, сильными ногами, одновременно облив промахнувшегося сокола мощной струей помета. Кроме того, она мастерски применяла клюв, сложив шею в тугую пружину и распрямляя ее в нужный момент.

Столь же захватывающим зрелищем являлась травля орлаков (подорликов), коршаков (коршунов) и болотных луней. Чувствуя опасность, эти птицы устремлялись ввысь, используя переменные воздушные потоки. В отличие от них ловчий сокол обладал худшими летными качествами, набирая высоту взмахами крыльев. Удивительная точность движений оборонявшейся птицы давала преимущество в воздушной схватке, и ловкий удар примитивного луня часто завершал охотничью карьеру ловчей птицы.

Пик популярности подобных спектаклей пришелся на позднее Средневековье, когда соколиная охота уже не являлась прерогативой охотников-мужчин. Прекрасные дамы выезжали с птицами меньшего размера – чеглоками, дербниками, которые легко удерживались на руке. Незначительная масса дамских соколов никак не сказывалась на их охотничьих качествах. Напротив, в воздухе эти птицы удивляли стремительностью атак и превосходно справлялись с жаворонками, скворцами, дроздами, ласточками.

Самым опасным противником ловчей птицы, а потому наиболее желанным трофеем считался ворон. Воспетый в легендах зловещий властелин воздуха способен летать долго и при любой погоде. Прекрасные летные качества ворона не позволяли ему прятаться от врага. Более того, при случае он первым нападал и часто одерживал победу над тренированными соколами. При массе около 1 кг он мог ударом клюва разбить череп грызуну или зайцу. Ворон атаковал в воздухе, складывая крылья подобно соколу. При нападении он часто проделывал следующий трюк: вылетев навстречу противнику с широко расставленными крыльями, вдруг резко убирал одно крыло, пропуская падавшего сокола мимо себя. В средневековых хрониках отмечен эпизод охоты английского герцога, напустившего на ворона трех ловчих птиц. Рыцарь сумел взять добычу только после 28-мильного преследования, хотя, по замечанию специалистов, сокол не способен совершать без отдыха более 5 нападений.

К началу прошлого века традиции соколиной охоты сохранились лишь в странах Персидского залива. В Европе более не добывали новых птиц. По старинным правилам, использование искусственно выведенных соколов не допускалось, поэтому их разведением не занимались до середины XX века. Однако после окончания Второй мировой войны на Востоке и в европейских странах неожиданно возродилось почти утраченное искусство вынашивания, тренировки и охоты с ловчими птицами.

Эй! Ухнем!

Каждому жителю Первопрестольной приходилось бывать очевидцем кулачных боев на Масленую неделю, когда многотысячная толпа сходилась «стенка на стенку», со свистом и гиканьем бросаясь в драку. По уверениям любителей подобных развлечений, это не было ссорой или враждой, являясь всего лишь старинным народным игрищем. Между тем удары наносились вовсе не шуточные; били крепко, причиняя серьезные ушибы, увечья, а порой забивали насмерть. В то время кулачными боями на любительском уровне увлекались во многих странах, но европейцы придавали им состязательный, единоличный характер, как, например, в английском боксе. Широкая душа россиянина нуждалась в гораздо большем размахе. Молодецкая удаль, избыток сил и недостаток ума просились наружу, находя выход в таком своеобразном игрище, как ледовые побоища «стенка на стенку».

Составляя любимую народную забаву, кулачные бои на Руси существовали с незапамятных времен. В летописи Нестора имеется запись, датированная 1068 годом, где автор осуждал «поганский» обычай «пихать друг друга», называя массовые побоища «от беса замышленным делом». Слишком широкое распространение массовых драк в 1274 году побудило киевского митрополита Кирилла поставить вопрос на соборе во Владимире. Решением почтенного собрания предписывалось «отлучать от церкви участников боев кулачных и кольями, а убитых не отпевать». Не считаясь с древними традициями, православное духовенство во все времена осуждало жестокие забавы. В XVI веке митрополит Даниил резко выступал против «всяких позорищ», не отделяя кулачный бой от примитивного мордобоя.

В качестве привычного развлечения русский кулачный бой имел 4 разновидности. Баталия начиналась так называемой сцеплянкой-свалкой, представлявшей собой небольшие и безобидные хаотичные сборища, в которых не было противников. Слабые бойцы сражались «с кем попало и кто кого одолеет в толпе, без разбору». Более организованная форма, напоминавшая турнир, называлась примерным сражением с едва намеченными противоборствующими сторонами. Сражение «стенка на стенку» являлось слаженной битвой, с четким разделением на своих и чужих. Слава о победе в этом виде боя распространялась далеко за пределы района. Здесь соперниками выступали целые деревни или районы города, дружно встававшие напротив «врага». Последний вид «кулачного боя» – «один на один», или «сам на сам», изредка предшествовал общему, а победа одного из бойцов служила сигналом к нападению стороны победившего на сторону поверженного соперника.

В древности единоборство использовалось как доказательство правоты ответчика в судебном деле – «Суде Божием». Собственно поединок назывался «полем». Призывая обидчика к «полю», обвиняемый предлагал свои условия, выбирал оружие и способ проведения состязания. Авторы старинных рукописей, в частности судебника Иоанна III от 1497 года, представляли вооружение и правила, имевшие место в подобных тяжбах. На такие поединки не допускались посторонние; на поле оставались окольничий, дьяк, сами истцы, стряпчий и поручители. Бойцы сражались ослопами, дубинами, кинжалами, мечами, копьями, секирами, су-лицами, а применение пистолей и лука категорически запрещалось. Термин «сулица» в переводе со старославянского языка означает «метать копье». Так называли особый вид холодного оружия, короткое метательное копье, подобное дротику. Старые мужи, дети, женщины, попы, монахи и монахини могли выставить вместо себя наемного бойца, причем полагалось «биться на поле бойцу с бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с небойцом не биться».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: