Ирина Алмазов-Горник - Головная боль у детей. Диагноз и лечение

- Название:Головная боль у детей. Диагноз и лечение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448586736

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Алмазов-Горник - Головная боль у детей. Диагноз и лечение краткое содержание

Головная боль у детей. Диагноз и лечение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

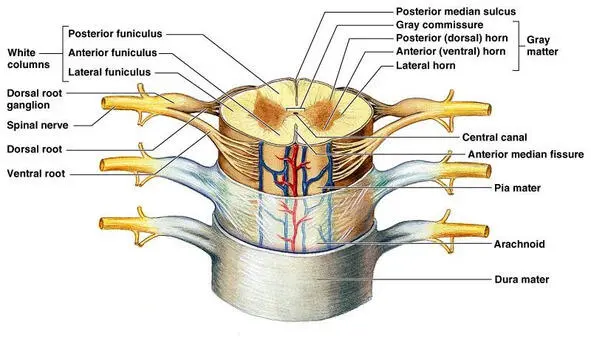

Спинной мозг (Medulla spinalis)

Спинной мозг , орган центральной нервной системы (ЦНС) позвоночных, залегает в позвоночном канале от верхнего края I шейного позвонка до I или верхнего края II поясничного позвонка, повторяя направление кривизны соответствующих частей позвоночного столба.

Спинной мозг без резкой границы переходит в продолговатый мозг у места выхода первого шейного спинномозгового нерва. Эта граница проходит на уровне между нижним краем большого затылочного отверстия и верхним краем I шейного позвонка.

Внизу спинной мозг переходит в коническое заострение ( conus medullaris ), продолжающееся в концевую нить ( filum terminale spinale ). Вместе с твердой мозговой оболочкой она проникает в крестцовый канал и прикрепляется у его конца.

Спинной мозг на всем протяжении имеет неодинаковый диаметр. Его толщина несколько увеличивается снизу вверх. Наибольший размер в поперечнике отмечается в двух веретенообразных утолщениях: в верхнем отделе – это шейное утолщение ( intumescentia cervicalis), соответствующее выходу спинномозговых нервов, идущих к верхним конечностям, и в нижнем отделе – это пояснично-крестцовое утолщение ( intumescentia lumbosacralis ) – место выхода нервов к нижним конечностям.

Анатомически спинной мозг делится на две половины – правую и левую. Обе половины соединены узким мостиком мозговой ткани, в середине которой располагается центральный канал ( canalis centralis ) спинного мозга.

Характерной особенностью спинного мозга является сегментарность и правильная периодичность выхода спинномозговых нервов.

Спинной мозг делят на 5 частей: шейную( pars cervicalis ) – 8 сегментов, грудную( pars thoracica ) – 12 сегментов, поясничную( pars lumbalis ) – 5 сегментов, крестцовую( pars sacralis ) – 5 сегментов и копчиковуючасти ( pars coccygea ) – от 1 до 3 сегментов. Итого – 31—33 сегмента. Их обычно обозначают буквами: Шейные C1-C8 ; Грудные T1-T12 ; Крестцовые S1-S5 ; Копчиковые Co1-Co5 .

Корешки спинного мозга

Из спинного мозга выходят два вида корешков: передние ( radix ventralis ) и задние ( radix dorsalis ). Передние корешки проводят двигательные импульсы из спинного мозга на периферию тела к мышцам. Задние корешки проводят чувствительный раздражитель от периферии тела к спинному мозгу и далее к головному.

Передний и задний корешки одного уровня и одной стороны соединяются, образуя спинномозговой нерв ( n. spinalis ), который является, таким образом, смешанным. Каждая пара спинномозговых нервов (правый и левый) соответствует определенному участку – сегменту – спинного мозга. Следовательно, в спинном мозге насчитывается такое же количество сегментов, сколько пар спинномозговых нервов – 31—33.

Возрастные особенностиспинного мозга касаются как его топографии, так и строения. Во второй половине внутриутробного периода рост спинного мозга отстает от роста позвоночного столба. В детском возрасте рост спинного мозга продолжает отставать. Длина спинного мозга за весь период роста увеличивается в 2,7 раза, преимущественно за счет грудных сегментов. Масса спинного мозга возрастает в 6—7 раз. Серое и белое вещество спинного мозга растут неравномерно, объем серого вещества увеличивается в 5 раз, а объем белого – в 14 раз.

Законченность строения наблюдается уже у плода до рождения. Это объясняется усиленной целенаправленной активностью конечностей новорожденного. Увеличение размеров нейронов спинного мозга наблюдается у детей в школьные годы. Следовательно, двигательная способность младшего школьника в значительной степени зависит от спинного мозга.

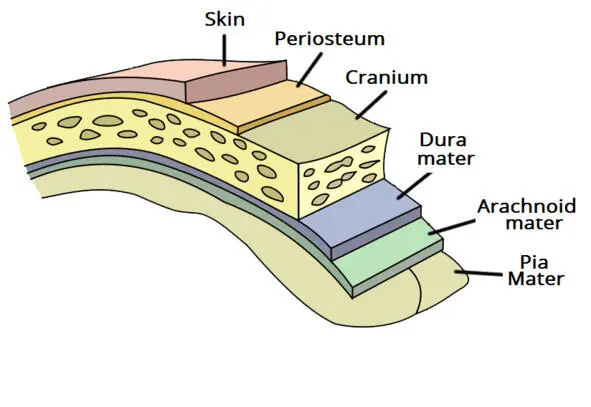

Анатомия мозговых оболочек (Meninges)

Мозговые оболочки – это соединительнотканные структуры, покрывающие головной и спинной мозг. Различают твердую оболочку( dura mater, pachymeninx ), паутинную( arachnoidea ) и сосудистую, или мягкую( vasculosa, pia mater ). Паутинную и мягкую оболочки объединяют под общим названием « лептоменинкс » ( leptomeninx ).

Твердая мозговая оболочка является фиброзной мембраной, прилегающей изнутри к костям черепа. Она образует отростки, выступающие в полость черепа и разделяющие внутричерепные структуры :

– серп большого мозга ( falx cerebri ), разъединяющий полушария головного мозга,

– серп мозжечка ( falx cerebelli ), вдающийся в заднюю вырезку мозжечка,

– намет мозжечка ( tentorium cerebelli ), отделяющий затылочные доли головного мозга от мозжечка,

– диафрагму седла ( diaphragma sellae ) натянутую между его бугорком и спинкой и ограничивающую сверху полость седла.

Между твердой мозговой оболочкой и костями свода черепа имеется щелевидное эпидуральное пространство , заполненное эпидуральной жидкостью. Внутренняя поверхность оболочки (со стороны субдурального пространства) выстлана эндотелием.

Крупными венозными коллекторами твердой оболочки головного мозга являются венозные синусы. Функция синусов – отведение крови от головного мозга и сосудистой сети твердой мозговой оболочки. Они связаны с венами костей и мягких тканей черепа и частично дренируют их. Основные артерии твердой мозговой оболочки – средняя, передняя и задняя оболочечные артерии ( аа. meningeae: medii, anterior, posterior ). Иннервация твердой мозговой оболочки осуществляется ветвями V, VI, IX – XII пар черепных нервов, симпатическими волокнами периартериальных сплетений.

Очень важно знать, что в твердой мозговой оболочке наблюдается наивысшая концентрация болевых рецепторов в организме человека, в то время как в самом мозге болевые рецепторы отсутствуют.

Паутинная оболочка ( arachnoidea encephali ) натянута над извилинами головного мозга, но не заходит в борозды, вследствие чего образуются подпаутинные цистерны, наполненные спинномозговой жидкостью. Паутинная оболочка разделяет субдуральное и субарахноидальное пространства . В оболочке нет кровеносных сосудов. Через паутинную оболочку, обладающую высокой проницаемостью, осуществляется отток цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства в субдуральное.

В паутинной оболочке не бывает самостоятельного воспалительного процесса, а только совместно с мягкой или твердой оболочками.

Мягкая оболочка ( vasculosa pia mater ) выстилает как извилины, так и борозды головного мозга, прилегая непосредственно к пограничной глиальной мембране мозга. В иннервации мягкой мозговой оболочки принимают участие III – XII пары черепных нервов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: