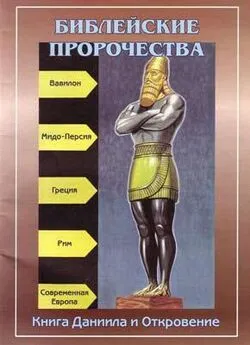

Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э.

- Название:Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э. краткое содержание

Знаменитая Книга пророка Даниила (VI век до н. э.), входящая в состав Библии, содержит предсказания о всем ходе мировой истории на 3000 лет вперед. В труде Д. В. Щедровицкого - известного отечественного теолога-библеиста, автора фундаментального «Введения в Ветхий Завет», пророчества Даниила подробно исследованы, прокомментированы и соотнесены с событиями мировой истории. Данный труд впервые знакомит читателя с огромным пластом осуществившихся пророчеств. Будучи целостно понятой, Книга Даниила позволяет увидеть общее направление мирового развития, а также узнать о судьбах отдельных стран, народов и религий, сыгравших или призванных сыграть ключевую роль во всеобщей истории. Особый интерес представляют пророчества, относящиеся непосредственно к нашим дням и к ближайшему будущему.

Для широкого круга читателей.

Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

... Кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. (Дан. 6, 7)

«Львиный ров» – часть зверинца, созданного еще ассиро-вавилонскими царями (его изображения сохранились на ассирийских рельефах). Устраивая «охоту», цари приказывали выпускать львов – и убивали их, стреляя из лука или метая копье. После персидского завоевания (а возможно, и ранее) «львиный ров» использовался и для устрашающих казней мятежников.

Утвердив указ, который по закону мидийскому и персидскому «не может быть нарушен» (ст. 8–9), Дарий стал невольным соучастником преступного замысла своих придворных; таким образом, часть вины лежала и на нем самом: ему явно льстили оказываемые подданными божественные почести.

Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того. (Дан. 6, 10)

О молитве трижды в день в Писании говорится неоднократно. Это соответствует порядку жертвоприношений (Исх. 29, 39; Лев. 2, 1). Так молился и Давид:

Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой... (Пс. 54, 18)

Впоследствии такой порядок молитв утвердился во всех иудейских синагогах и христианских церквах.

Молитва Господу часто совершалась коленопреклоненно (ср. II Пар. 6, 13; Ездр. 9, 5). Лицом же молящиеся должны были обращаться к возведенному Соломоном иерусалимскому Храму:

... И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею. и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к Храму, который я построил имени Твоему,

Тогда услышь с неба... молитву и прошение их... (III Цар. 8, 48–49)

Итак, Писание предписывает молиться, обратившись лицом к земле Израиля, к Иерусалиму и к Храму (в зависимости от местонахождения молящегося). В данном случае Даниил, находясь в изгнании, на востоке от Святой земли, молился, обратясь лицом к Иерусалиму, т. е. повернувшись к западу. У некоторых иудейских общин так и осталось в обычае – молиться на запад (хотя их представители давно переселились в другие страны, иначе расположенные по отношению к Святой земле); другие молятся, обратившись на восток (у евреев-ашкеназов место обращения во время молитвы так и называется – «мизрах», т. е. «восток», независимо от местонахождения молящихся).

В христианских церквах алтари помещаются на восточной стороне, что объясняют обычно с помощью сложных теологических построений (основываясь на тексте Лук. 1, 78; ср., однако, Иез. 8, 16–17). Разные иудейские общины, даже проводя молитвенные собрания под одной крышей, придерживаются иногда разных ориентиров при молитве (если две общины объединены в помещении одной синагоги, то, например, ашкеназские евреи обращаются к югу или востоку, где находится их аро?н-ко?деш (святой ковчег со свитками Торы); евреи же горские и представители некоторых других сефардских общин поворачиваются лицом к западу). Древнее направление, подобно Даниилу, сохранили караимы, не утратившие основного ориентира в этом вопросе – указания Писания.

... Молитва Даниила включала в себя две части: он «молился» и «славословил». Глагол ??? <���цэла?> означает «поклоняться»; глагол ??? <���йеда?> значит «благодарить». Поклонение и благодарение – два состояния души, необходимые для истинного общения с Богом; без них нет молитвы.

В следующем стихе обозначены еще две важнейшие составляющие молитвы, выраженные глаголами ??? <���баэ?> – «искать», «просить» и ????? <���ґитхана?н> – «взывать о милости», «просить», «сжалиться» (первый из этих глаголов – арамейский, второй – древнееврейский). Прежде чем воззвать к Богу о милости (а Даниил всегда умолял Его о прощении грехов своего народа и о жалости к изгнанникам – Дан. 9, 4–19), самого Всевышнего необходимо «искать»; Его надо именно «найти», т. е. приблизиться к Нему, чтобы молитва оказалась действенной. А для этого требуется войти в должное состояние духа, достичь того высокого уровня, на котором присутствие Господа становится ощутимым.

... Далее описываются «решительные действия» сатрапов – врагов Даниила:

Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим... (Дан. 6, 11)

Это, разумеется, и было целью зложелателей. Слово, переведенное как «подсмотрели» —????? <���ґарги?шу>, означает в действительности «нагрянули», «ворвались», – разумеется, чтобы застать Даниила «на месте преступления». Затем, конечно, о «преступном поведении» Даниила доложили Дарию, и, несмотря на усилия самого царя спасти своего любимца, неотвратимый «закон мидян и персов» был исполнен – Даниила ввергли в ров со львами (ст. 12–16).

... При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя! (Дан. 6, 16)

Произнес ли Дарий эти слова с надеждой на чудо, или с насмешкой? Этот вопрос разрешается дальнейшим повествованием: царь не ел и не спал до утра, а на рассвете поспешил ко львиному рву (ст. 17–19).

... И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? (Дан. 6, 20)

Как видим, происшедшее было испытанием веры не только Даниила, но и самого Дария: он ведал, что Бог, которому служит Даниил, – Бог живой, в отличие от богов язычников! И теперь, вынужденный «неизменным законом мидян и персов» обречь Даниила на смерть, царь все же сохраняет в душе некую надежду на этого Бога живого – и одновременно «проверяет» Его могущество.

Тогда Даниил сказал царю: Царь! вовеки живи!

Бог мой послал ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. (Дан. 6, 21–22)

Два важных слова в этом стихе, переведенные как «не повредили» и «не сделал преступления», восходят в оригинале к одному и тому же корню ??? <���хава?ль> – «вредить». «Кто не вредит людям, тому и львы не причиняют вреда» – таков смысл употребленной здесь игры слов.

Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. (Дан. 6, 23)

Видимо, Даниил был тщательно осмотрен «комиссией», наподобие той, что исследовала состояние трех мужей, уцелевших в печи огненной при Навуходоносоре (ср. Дан. 3, 27). Последние слова стиха весьма знаменательны. Отсутствие вреда (тот же корень ??? <���хава?ль>, что в стихе 22) проистекает из веры в Бога, о чем говорится в притчах Соломоновых:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: