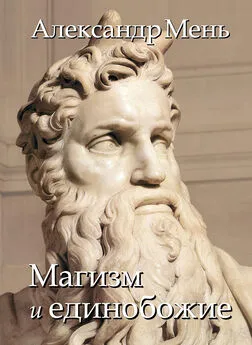

Александр Мень - Трудный путь к диалогу

- Название:Трудный путь к диалогу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мень - Трудный путь к диалогу краткое содержание

Трудный путь к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бурный прогресс различных отраслей естествознания Нового времени довершил эту разрушительную работу, особенно в XIX веке. Натурализм, биологизм, механицизм властно вторглись в антропологию. Разумеется, научные открытия того времени были впечатляющими, но односторонний подход к проблеме человека оказался чреват многими опасными последствиями. Вначале это предчувствовали немногие. Напротив, широко распространялось убеждение, будто для прогресса человечества вполне достаточно науки и социальных преобразований, которые автоматически обеспечат людям не только благоденствие и счастье, но и расцвет гуманности.

Строго говоря, логика здесь была довольно спорной. Из того, что Вселенная, жизнь и человек образовались в результате действий слепых стихий, отнюдь не легко вывести заповеди альтруистической этики. Но те, кого увлекала вера в неуклонный и всесторонний прогресс, мало об этом задумывались.

Итогом явился наш катастрофический век с его мировыми войнами, с беспримерным по масштабам разгулом жестокости, геноцида и тоталитаризма. Естественнонаучные достижения, попав в руки людей, потерявших нравственный ориентир, превратились в угрозу для всей цивилизации и самой нашей планеты.

Поэтому сегодня поиск более надежного фундамента этики получил несколько прагматический оттенок. Ведь вопрос стоит уже о всеобщем выживании. Но наряду с прагматической мотивировкой мы находим и иную, ту, что стремится вновь обрести онтологическое оправдание человечности, на которое был ориентирован старый Гуманизм, коренившийся в религиозной традиции. Достаточно назвать имена Анри Бергсона и Карла Барта, Пауля Тиллиха и Поля Тейара де Шардена, Карла Ренера и Вольфганга Панненберга, а из русских - школа Бердяева, свящ. Павла Флоренского, прот. Сергия Булгакова, Семена Франка и Николая Лосского. Все они обращаются к библейским источникам, хотя и подходят к ним по-разному.

Антропология Библии, взятой в объеме двух Заветов, носит не прагматический и не конвенциальный характер, она неотделима от теологии. Достоинство и высшее призвание человека Библия выводит не из самой его природы (ибо природа - просто феномен, лишенный однозначного аксиологического содержания), а из соотношения между человеком и Вечностью.

Первый антропологический тезис Библии гласит, что человек создан по образу и подобию Божию. Этот тезис сформулирован в I главе Книги Бытия. Нет оснований интерпретировать его в грубонатуралистическом смысле, как делал Людвиг Келер, исходя из угаритских параллелей. По мнению большинства библеистов, Шестоднев (Гексамерон) Кн. Бытия представляет собой часть Священнической традиции Пятикнижия, записанной сравнительно поздно, в эпоху Плена или близко к ней. А в то время идея иноприродности и трансцендентности Бога уже настолько укоренилась в сознании ветхозаветной общины, что едва ли кто-нибудь мог понимать слова "целем" и "демут", образ и подобие, в чувственно-осязаемом смысле. Но если и не принимать поздней датировки Гексамерона, очевидно, что в качестве канонической Книги Бытие было признано в период, когда мыслить Бога в виде зримого Существа, с Которого можно сделать "слепок", считалось кощунством.

То же соображение следует отнести к образно-символическому сказанию 2 главы Кн. Бытия, где изображено творение человека из двух начал: "праха земного" (афар им хаадама) и "дыхания жизни" (нишмат хаийм) от Бога. Суть сказания в том, что структура человека двуедина. С одной стороны, он сопричастен миру природы, а с другой - сверхприроден. "Дыхание жизни" взято не из окружающего Адама мира, а вложено в него непосредственно Творцом. Действительно, только при крайнем предубеждении можно отрицать наличие в человеческом существе некоего стержневого элемента, который отличает его от других созданий и который отсутствует в царствах неживого и живого.

Впрочем, двуединство человека не означает того радикального дуализма тела и души, который был присущ античной антропологии. Собственно, на древнееврейском языке нет даже слова "тело", аналогичного греческому "сома"; вместо него мы находим термин "басар", плоть, означающий психофизический континуум одушевленного живого существа ("кол басар", всякая плоть, есть в Библии синоним живой твари вообще). Отметим, что в Новом Завете понятия "жизнь" и "душа" часто употребляются как эквиваленты.

Психофизический континуум в Библии не трактуется как гробница души (платонизм) или творение сатаны (гностицизм). Подобно всей природе, одушевленная плоть есть создание божественной благости. Поляризация возникает лишь в том случае, когда Писание говорит о "руах", духе. Именно дух реализует "образ и подобие", являясь тем внутренним пространством, где возможна встреча Творца и твари, Богопознание. "Жизнь в духе" есть сверхприродная прерогатива человека. Поэтому апостол Павел, противопоставляя "сарке" и "пневму", плоть и дух, имеет в виду два состояния бытия: природное и высшее. Поэтому и конечная судьба человека в библейской эсхатологии послепленного периода не ограничивается "бессмертием души", а учит о преображении плоти, воскресении мертвых.

Итак, "руах", дух, есть тот самый аспект человеческого существа, который несет на себе образ и подобие Божие. Каковы же основные черты богоподобия?

Прежде всего, оно проявляется в потенциальной власти человека над остальным тварным миром. Эта власть, согласно некоторым толкованиям, распространяется и на жизненные силы, заключенные в самом человеке, и на силы природы, и даже на демонические стихии, которые в Библии нередко символизировались образами зверей и чудовищ. Вторая глава Кн. Бытия косвенным образом подчеркивает царственность человека, повествуя, как он нарекал имена животным. По восточному обычаю, господин давал имена своим слугам. Но заметим, что именно Бог привел животных к человеку, "чтобы видеть, как он назовет их". Иными словами, власть Адама имеет своим источником волю Творца.

Точно так же уникальный разум человека его "хокма", мудрость, не самодовлеюща, а имеет первообраз в Божественной премудрости, как то утверждает 28 глава Кн. Иова.

О даре творчества Би6лия прямо не говорит. Однако уже само то, что Творец есть Первообраз человека должно включать этот дар в сферу богоподобия.

И, наконец, одной из важнейших черт богоподобия является этическое начало, неведомое природе неотделимое от свободы. Свобода обуславливает ответственность человека перед Богом, открывающим ему Свою волю. В этом даре сосредоточен своего рода "риск творения". Будучи свободным соучастником деяний Божиих, человек не должен быть жестко запрограммирован на добро. Его достоинство как существа, подобного Творцу, позволяет ему свободно самоопределяться, выбирать собственный путь, вплоть до негативного отношения к высшей Воле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: