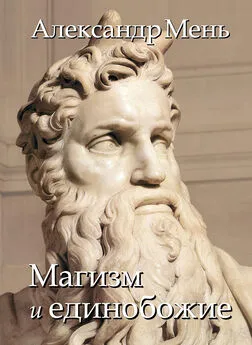

Александр Мень - Трудный путь к диалогу

- Название:Трудный путь к диалогу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мень - Трудный путь к диалогу краткое содержание

Трудный путь к диалогу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако такое соответствие между динамикой библейскою учения и развитием самосознания личности не должно вести к мысли, будто само откровение обусловлено психологической динамикой. Принцип ценности личностного начала заложен в доктрине о человеке как образе и подобии Божием.

Мировые религии, такие, как брахманизм, буддизм, теология досократиков, воспринимали Абсолют либо пантеистически, либо апофатически. Только Библия учит о Боге Живом как о Личности (мы оставляем в стороне политеизм, где боги - существа человекоподобные). Сущий в библейском учении столь же непостижим и иноприроден твари, как и Абсолют греко-индийской метафизики, но одновременно Он конкретен и личностен. В связи с этим обращает на себя внимание теологический парадокс Писания. Тот, Кто превыше твари, Кого даже запрещено изображать, часто наделяется в Библии чертами антропоморфизма, причем это есть и в самых поздних пластах Писания. Почему же составители канона, вполне отдававшие себе отчет в том, что Бог не имеет ушей, очей, рук, оставили, однако, без редактуры многочисленные антропоморфические пассажи? Очевидно, что в данном случае главной их целью было подчеркнуть "иконописным" способом личностный характер трансцендентного Божества. А если так, то личностное начало в человеке - образе Сущего - обретает онтологическую основу и высшую ценность. Это подтверждается на практике личностным характером творчества и любви, мысли и волевых решений человека.

Но, как и все в сфере "образа и подобия", личностное начало присуще людям не столько в виде данности, сколько как заданность. Поэтому и новые уровни откровения постигаются и раскрываются по мере роста личностного самосознания.

Высшей точки учение о ценности личности достигает в Евангелии и во всем Новом Завете. Христос говорит о спасении "каждого". Любой из "малых сих" дорог Богу. Он - их любящий Отец, к Которому они должны относиться с детским доверием (об этом говорит интимное обращение "Авва"). Драгоценна молитва при закрытых дверях, когда душа один на один обращается к Отцу. Промысл Божий объемлет всю природу; но в неизмеримо большей степени он направлен на человека, на личность. Евангелие сравнивает Бога-Спасителя с заботливым пастухом, который оставляет девяносто девять овец и идет разыскивать одну пропавшую.

Вопреки мнению Бубера, Новый Завет подразумевает веру общины, и ценность ее в истории спасения. Но община, Церковь, не поглощает личности, а сохраняет ее высокое богосыновнее достоинство.

Новый Завет приемлет ветхозаветное учение о потенциальной власти человека над тварью. Христос учит возможности для верующих господствовать над природными стихиями и побеждать силы зла. "Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию", - говорит Он апостолам (Лк 10, 19). Однако Он добавляет, что эта власть важна не сама по себе, а как свидетельство единения людей со своим Творцом. Человек, согласно св. Луке, является "сыном" Создателя (3, 38). В речи перед афинским Ареопагом ап. Павел говорит о родстве людей с Творцом, приводя при этом слова языческого поэта (Деяния 17, 28).

Можно ли считать, что Новый Завет таким образом отказывается от ветхозаветной идеи трансцендентности Сущего? Против этого свидетельствует хотя бы тот факт, что в христианской мысли апофатический аспект богословия прочно утвердился на Востоке и на Западе. Однако вспомним, что и Ветхий Завет знает особые формы откровения, когда Неприступный становится имманентным твари: в образе "Кавод", Славы, и в других Теофаниях. Для Нового Завета высшей Теофанией является Иисус Назарянин. "Бога не видел никто никогда, - говорит евангелист Иоанн, - единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (1, 18). Божественная Сверхличность воплощается в личности человеческой. Согласно апостолу Павлу, Иисус стал Новым Адамом, Главой возрождающегося человечества. Но совершилось это благодаря тому, что в отличие от древнего Адама Иисус как человек всецело отдал Себя воле Отца. Тайна Воплощения возносит Адамов род на безмерную высоту, ставит перед ним абсолютные цели. В Послании к евреям (2, 5) сказано, что в лице Иисуса Бог эсхатологически подчинил тварь человеку; именно ему, а не ангелам. Он "покорил будущую вселенную".

Одновременно с "соборным", "корпоративным" возвышением сынов Адама мы находим в Новом Завете глубоко личностный аспект сотериологии. Апостол Павел, свидетельствуя о своем внутреннем опыте единства с Богом через Христа, указывает путь веры для христианина. В вере он обретает отождествление с Ним, с Его жизнью, страданиями, смертью и воскресением. Перекидывается таинственный мост над бездной, отделяющей абсолютную Реальность от тварной.

Такое онтологическое - личное и соборное - вознесение человека есть не отвлеченная метафизика и не только область индивидуального мистицизма. Оно позволяет найти вечное обоснование альтруистической этики, сделать ее активной и действенной. Можно сказать, что цель христианства - "новая тварь", "вера, действующая любовью". Библейская антропологическая аксиология не идеализирует человека в его эмпирическом падшем состоянии и не унижает его. И в Ветхом, и в Новом Заветах мы находим немало суровых слов, изобличающих темные стороны человеческого существа. Но там же мы находим его апофеоз. Перефразируя известные слова Альберта Швейцера, можно сказать, что Библия, направляя нашу мысль на идеал человечности, учит "благоговению перед человеком", вернее, перед тем идеалом, который заключен в его богоподобии. На это был ориентирован ранний христианский гуманизм. Секулярный же гуманизм, напротив, сначала непомерно возвысив человека, низвел его потом до разряда мыслящего животного, существа, всецело подчиненного элементарным влечениям и грубым страстям. Таким он предстает уже в антропологии Макиавелли и Гоббса. Падший человек был объявлен нормой. К чему это привело, мы, люди XX столетия, узнали на своем горьком опыте.

Человек потерял самого себя. И не пришло ли теперь время, пока не поздно, начать новый поиск утраченных духовных ценностей?

СВИДЕТЕЛИ

1

Плотину прорвало.

Одна за другой в наших издательствах и журналах появляются книги, которые годами скрывались под спудом или выходили за рубежом.

Звучат голоса тех, кто, казалось, молчал, тех, кому зажимали рот, кто был брошен за колючую проволоку, изгнан или убит. И оказалось, что "годы безвременщины" не были мертвыми, не были лишь мумией, покрытой казенным глянцем. Оказалось, что чума, губившая человеческий дух и культуру, была не веселой. Что под мертвым слоем асфальта сохранялась жизнь, тревожно билась мысль, не умирало творчество.

Это поразительно. Но это бесспорный факт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: