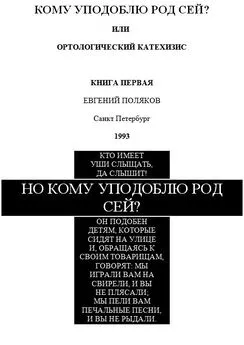

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей?

- Название:Но кому уподоблю род сей?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДЕАН, Ферт

- Год:1993

- Город:Санкт Петербург

- ISBN:5-85116-022-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей? краткое содержание

Книга Евгения Полякова должна стать настольной у любого, кто намеревается всерьёз изучать Библию. Не удивительно, что она перевернёт традиционные представления о Библии, христианстве и вере. Настоящее знание зачастую сокрыто от любопытствующих, и приходится затрачивать определённые усилия, чтобы с ним ознакомиться. Как и труды Кардека, работа Полякова не известна широкой публике, что только прибавляет ей ценности в свете вышеизложенного.

Но кому уподоблю род сей? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обращаем внимание читателя на пример с тайнами умножения хлебов еще и по другим причинам, ибо тут, во-первых, ни один из учеников не находит сказанному Учителем правильного толкования (что же говорить о многих других); во-вторых, несмотря на то, что все они ломают голову над сказанным, никто из них не обращается за разъяснением к Иисусу Христу; в-третьих, они делают неверный вывод, на что Он обращает внимание. То есть ученики здесь, подобно обычным людям, не понимают символов и иносказаний, имеют возможность обратиться к Учителю, но не обращаются, и даже ложно толкуют преданное им, создавая домыслы.

Мы пришли к таким выводам в результате анализа весьма сложного материала. Ничуть не сожалея о потраченном времени, заметим, что того же мы могли достичь, и идя по пути наименьшего сопротивления — приведя прямые свидетельства. Одним из таковых является Иоаннов фрагмент, где Иисус говорит: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.» (Ин 2:19-22).

При помощи этих очень поучительных историй мы с новой стороны продемонстрировали тезис о том, что символический язык может послужить причиной ложного толкования истины, се извращения и даже, как это случилось с арифмологией Иисуса, полного ее забвения. Что же скажем? — Заблуждения и ошибки неизбежны, когда человек незрелый по своему сознанию, или, говоря Иисусовыми словами, не могущий вместить, пытается дать толкование истины, к пониманию которой он не готов.

Ошибки и заблуждения неизбежны, «ибо надобно придти соблазнам» (Мф 18:7), «невозможно не придти соблазнам» (Лк 17:1), — через них человек должен пройти, дабы страдания и разочарования, вызванные ими, вывели его на путь истинный. От многих ошибок страдает лишь их обладатель. Большее зло начинается, когда свои заблуждения и иллюзии человек провозглашает истиной. а Истину — ложью. Тогда ясное и светлое учение может превратиться в кривое зеркало, будучи отраженной в котором. Истина перестает быть таковой, искажаясь до неузнаваемости. Зло влечет за собой еще большее зло, проявляющееся в том. что носители искаженной истины практически всегда стараются не столько утвердить свою собственную правоту, сколько, неся нетерпимость к инакомыслию, стараются заглушить его воинствующим неприятием.

Результатом сего оказывается в итоге то, от чего предостерегает Апостол Павел, цитируя превратившийся в пословицу стих поэта Менандра (IV век до Р.Х.): «Худые сообщества развращают добрые нравы.» (1 Кор 15:33). Сколь велико сожаление о том, что эти слова и ныне применимы к столь многому в мире!

Если бы задача притчи, иносказания, языка символов, аллегорий, сводилась лишь к тому, чтобы просто донести до всех поколений рода человеческого неизменяемые истины, то. вероятно, не стоило бы и городить весь огород, вступая в конфликты с общепринятыми взглядами. Дело тут заключается в том, что одна из главных задач такого способа изложения учения состоит в сокрытии тайн одностороннего, недостойного взора, ибо, как сказано Соломоном: «Человек рассудительный скрывает знание.» (Прит 12:23). А вот что говорится в книге премудрости Иисуса сына Сирахова: «Открывающий тайны потерял доверие, и не найдет друга по душе своей. Люби друга, и будь верен ему. А если откроешь тайны его, не гонись больше за ним... Кто открыл тайны, тот потерял надежду.» (Сир 27:16-18,23). Но сохранить не значит похоронить!

Взглянем, о чем говорит относящаяся к Ветхому Завету, но написанная фактически в новозаветное время третья книга Ездры, которая наиболее явно показывает наличие наряду со всеобщим и тайного знания: «Эти слова объяви, а прочие скрой... Я [Бог] возжгу в сердце твоем светильник разума, который не угаснет, доколе не окончится то, что ты начнешь писать. И когда ты совершишь это, то иное объяви, а иное тайно передай мудрым... Всевышний сказал: (книги) первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа; потому что в них проводник разума, источник мудрости и Река знания.» (3 Езд 14:6,25,26,46-48).

Итак, нет нужды пояснять, что сокрытие знаний не есть их уничтожение, но оно означает и некую преемственность тайн сокрытого. Сокрытие обязательно подразумевает последующее открытие. Тщательность же сокрытия должна обеспечивать недоступность сокрытого, тайного от тех, кому оно вовсе не предназначается в силу их неподготовленности, от тех, кто его недостоин. В этом отношении Учение Иисуса Христа было изложено столь искусно, что сокрыло эти тайны не только от недостойных, но и от людей, особо претендующих на звание достойных, от людей. должных по сути быть хранителями этих тайн, — случайно ли? Повременим с ответом.

Вместе с тем язык притчи решает и ту еще задачу, которая заключена в предохранении скрываемых тайн от сознательного или бессознательного искажения кем бы то ни было. Придется согласиться, что, дабы исказить смысл, например, притчи о неверном управителе или же смысл чудес об умножении хлебов, нужно прежде раскрыть эти тайны, расшифровать сии символы. Только после этого можно будет говорить об их возможном искажении. Если же такой ключ расшифровки не найден, можно бояться только ложной интерпретации символов, что, конечно, откроется рано или поздно.

Так, поскольку у читателя достанет терпения дочитать нашу книгу до главы, объясняющей арифмологические шифры Библии, он поймет, что если бы традиционное христианство не утеряло знания сей тайны, то обязательно изменило бы численные значения, фигурирующие в чудесах о насыщении толп, или же вообще отказалось бы от богодухновенности этих фрагментов. Когда же тайны сии остались в неприкосновенности, за их целостность не приходится беспокоиться, и именно благодаря языку символов и образов.

Здесь можно несколько отступить от темы притчи и заметить, что практически все религии, предшествовавшие христианству, религии Египта, Индии, Китая, Иудеи, Персии, Аравии и иных стран, содержали в себе экзотерическую или всеобщую, внешнюю и эзотерическую или тайную, внутреннюю основы. Причем единственным хранителем этой тайной эзотерической основы всегда было жречество или духовенство. С христианством случилось иначе, и эзотерическое учение Иисуса предстало в качестве того бриллианта, который был столь тщательно сокрыт, что результатом этого оказалась утеря тайного учения на уровне церковном. Здесь, впрочем, нет ничего особо удивительного, ибо, как мы покажем в заключительной главе, это было неизбежно. При этом, конечно, надо предупредить, что, как будет ясно из последующего повествования, речь идет не о так называемых непостижимых для ума таинствах церкви, но именно о тайном учении Иисуса, дающем к тайнам бытия не отмычку, но ключ, открывающий многие замки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: