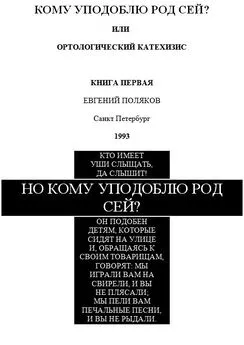

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей?

- Название:Но кому уподоблю род сей?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДЕАН, Ферт

- Год:1993

- Город:Санкт Петербург

- ISBN:5-85116-022-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей? краткое содержание

Книга Евгения Полякова должна стать настольной у любого, кто намеревается всерьёз изучать Библию. Не удивительно, что она перевернёт традиционные представления о Библии, христианстве и вере. Настоящее знание зачастую сокрыто от любопытствующих, и приходится затрачивать определённые усилия, чтобы с ним ознакомиться. Как и труды Кардека, работа Полякова не известна широкой публике, что только прибавляет ей ценности в свете вышеизложенного.

Но кому уподоблю род сей? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ведь во Иисусе Христе суть две «простоты». Одна из них — традиционная простота, простота но букве. Она влечет за собой при восхождении от дольнего к горнему невообразимые и умножающиеся антиномии, противоречия, абсурды, разномыслия, многие из коих даже по мнениюих же апологетов не подлежат тому, чтобы получить хотя бы смутную и призрачную надежду быть понятыми человеком, каким бы совершеннолетним по уму он ни был. Сии противоречия возникают и в букве, и в духе. Именно сия-то простота является предметом предостережения Апостола.

Существует и другая простота во Христе — простота по духу, и истинность ее потому истинна, что не проявляется в необходимости усложнений ни в духе, ни по букве после того, как буква изъяснена.

Итак, мог ли Павел опасаться, что умы слушающих повредятся от истинной простоты? Напротив, та простота, хитрость которой заключена в соблазнительной простоте буквального понимания слова Божия, как раз и составляет предмет опасений Апостола, ибо многие, последовав сему, стали жертвами соблазна сей хитрости, которая, прикинувшись действительной простотой, прельстила и повредила умы многих. Так что Павлу было чего опасаться и было от чего предостерегать. Многие ли услышали его предостережения ?

«Кому уподоблю род сей?

Он подобен детям, которые сидят на улице

и, обращаясь к своим товарищам, говорят:

мы играли вам на свирели, и вы не плясали;

мы пели вам печальные песни и вы не рыдали.»

Кстати, в только что упомянутых словах Иисуса (Мф 11:16.17) тоже фигурируют дети. Однако тут уподобление детям звучит уже не так лестно и привлекательно, как это было в самом начале. И оказывается, что дитя может быть не только образом чистоты, но и символом пустозвонства и напрасной суеты. Столь тонки бывают грани в предмете, который мы собираемся изучать. И надо ли отдельно изъяснять, какую простоту выбираем мы? Надо ли говорить, что тому, кто захочет последовать за нами, очень пригодятся его умственные способности, а тот, кто ленив умом, пусть лучше почитает что-либо полегче.

К Библии, даже признавая ее, как это делаем и мы, главной своей книгой, можно относиться по-разному — по-разному с точки зрения ее единства, богодухновенности, доступности восприятия ее лексических конструкций широкой публикой и тому подобного. Однако в некоторых вопросах христианский мир пришел к завидному внеконфессиональному единству. Подобное единство достигнуто в принципе самого подхода к Священному Писанию, при коем истолкование библейских текстов строится на тех фрагментах, которые, как может показаться, вовсе не нуждаются ни в каком истолковании. Безусловно, такими фрагментами нельзя пренебречь, однако определенный недостаток сего подхода заключен в том, что некоторые иные фрагменты остаются не поддающейся никакому истолкованию бессмыслицей, дающей обильную пищу для антихристианской критики. Выводы, являющиеся результатом этой критики, лежат в пределах от утверждения о полной абсурдности учения Христа до попыток доказательства античеловечности Его учения. И правоверному богослову в качестве единственного способа уйти от абсурда не остается ничего Другого, как только игнорировать такие фрагменты, что также не может быть почтено добросовестным принципом. Есть, правда, и те, кто гордится своим скудоумием и настаивают на абсурде, но о них мы успеем еще поговорить отдельно.

К Библии можно подходить и иначе, обращая особое внимание на места, вызывающие наибольшие трудности в понимании, а таковых в Священном Писании предостаточно. Именно о них-то мы и будем говорить в нашей книге, так что читатель сможет самостоятельно решить, насколько прав был Александр Сергеевич Пушкин, писавший о Библии: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли....» Сумев истолковать неясные места, мы сможем после даже на «очевидные» и кажущиеся и без того ясными фрагменты взглянуть совершенно по-новому, — настолько по-новому, что прежнее толкование покажется нам просто-напросто детским лепетом.

Такого рода подход к толкованию Библии требует гораздо больших усилий, но обещает и преизобильное вознаграждение в виде не содержащей абсолютно никаких противоречий картины строения мира, понимания смысла жизни и многого другого, о чем вопрошает человек. Залогом таковой надежды являются предопределенные Божией рукой обстоятельства сохранения в неприкосновенности того, что может быть открыто лишь в свое время. Одним из этих обстоятельств является язык Священного Писания.

Со времен более древних, нежели когда еще не родился Моисей, призванный передать Иудеям Закон — Тору, Пятикнижие, легшее в основу той религии, которая является сейчас самой распространенной в мире, и о которой мы собираемся говорить ныне. все религии мира выработали единый способ изложения своих учений, единый язык — язык притчи, язык образов. Иудаизм, из коего родилось и выросло христианство, естественным образом воспринял эту традицию, согласно которой истина откровения излагается пророком и учителем не прямым текстом. но завуалирована при помощи символа, аллегории, и не может излагаться обычным языком.

Библия и не скрывает этого принципа, но. напротив, прямо говорит о тайне, скрывающейся за сей завесой. Так же прямо Священное Писание говорит и о том, что завеса эта не шутка, и нужно приложить немало времени и сил. отказаться от всего суетного, чтоб хотя бы краем глаза заглянуть за нее. Вот, как об этом пишут Иисус сын Сирахов и царь Соломон, сама мудрость которых уже является притчей: «Кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их ?.. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей; будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками при отчей...» (Сир 38:24,25; 9:1-3); «чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. (Прит 1:6).

Итак, этот тайный язык скрывает собой высшую мудрость — «мудрость всех древних». Ее-то мы и поищем за завесой притчи.

Но так ли легко хотя бы просто увидеть саму сию завесу? Не пропустим ли мы ведущую в сокровенное потайную дверь, приняв завесу пред ней за глухую стену? Ведь сама способность не утерять, не пропустить притчу в потоке того, что передается буквально, требует определенных способностей от желающего стяжать мудрость и познать истину, от желающего знать «тонкости слов и разрешение загадок.» (Прем8:8): «Люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользнут от тебя.» (Сир 6:35); «Сердце разумного обдумает притчу и внимательное ухо есть желание мудрого.» (Сир3:29). Из сказанного следует, что передаваемая в вуали образа, притчи, мудрость дает возможность каждому разуметь скрытый за этими образами смысл в соответствии с уровнем развития своего сознания. Другими словами, в раскрытии символа — «кто может вместить, да вместит»(Мф 19:12). А иной и вовсе не заметит того, что находится перед его глазами, и притча пройдет мимо его ушей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: