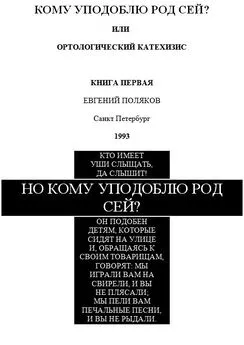

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей?

- Название:Но кому уподоблю род сей?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДЕАН, Ферт

- Год:1993

- Город:Санкт Петербург

- ISBN:5-85116-022-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Поляков - Но кому уподоблю род сей? краткое содержание

Книга Евгения Полякова должна стать настольной у любого, кто намеревается всерьёз изучать Библию. Не удивительно, что она перевернёт традиционные представления о Библии, христианстве и вере. Настоящее знание зачастую сокрыто от любопытствующих, и приходится затрачивать определённые усилия, чтобы с ним ознакомиться. Как и труды Кардека, работа Полякова не известна широкой публике, что только прибавляет ей ценности в свете вышеизложенного.

Но кому уподоблю род сей? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обратил ли внимание читатель, но в повествовании о языке Священного Писания только последняя цитата взята из Нового Завета? Но это вовсе не означает, что лишь Ветхому Завету свойственно такое отношение к сокрытию истины, ибо и раннее христианство, конечно же, восприняло язык притчи в полной мере, и именно христианство обладает книгой, написанной язы ком едва ли не сложнейших образов — Откровение Иоанна Богослова, часто называемое по-гречески — Апокалипсис.

Необходимость использования иносказания обусловлена тем, что высшая истина передается многим поколениям, на десятки веков, в течение коих будет меняться сознание человечества, будет изменяться уровень его нравственного и умственного развития, не говоря о том, что даже и в рамках одного века существуют люди. умеющие вместить разное. И, конечно же, человечество, как мы покажем в дальнейшем, не могло не менять своего понимания истин, завуалированных притчами.

Мало того — и один человек, в течение своей жизни может вырастать в сознании. Причем касается это даже настолько великих святых, каким был Павел, говоривший о себе: «когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.» (1 Кор 13:11). Если бы так сказал не Павел, а кто-либо другой, то еще можно было бы думать, что речь идет о возрастных изменениях в буквальном смысле, а так любой знаковый с историей сего Апостола видит тут иносказание. Еще обращаем внимание: Павел говорит, что он «оставил младенческое», чем делает окончательно невозможным и далее буквально понимать призыв к превращению в малых детей. Сия последняя заповедь имеет какой-то совсем иной смысл.

Мы не случайно привели пример с Павлом, и. как читатель увидит в дальнейшем, сей великий Апостол будет одним из главных наших водителей к тайнам Священного Писания. Именно Павел блестяще разъясняет в широчайшем смысле относящийся к познанию истины принцип: «кто может вместить, да вместит». Павел пишет: «Кто из нас совершен, так [совершенно) должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.» (Флп 3:15,16).

Однако на восприятие человеком истин, завуалированных аллегорией, известным образом влиял и уровень тех знаний, которыми обладало человечество, — тот самый уровень знаний, который никоим образом не определяет познания истины, но приближает человека к истинному пониманию устройства мира. Например, открытие в свое время гелиоцентрической системы, познание того, что не солнце вращается вокруг земли, но земля, сама обращаясь вокруг собственной оси, вращается, в свою очередь, вокруг солнца, что определяет смену времен года. дня и ночи, — все это установило новые условия. требовавшие пересмотра бытовавшей тогда концепции, ревизии толкования известных библейских сюжетов.

Примеры полной невозможности в этом свете буквально понимать известные слова мы встречаем в самом начале Первой книги Моисеевой, книги Бытия: «И сказал Бог: да будет свет... и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.» (Быт 1:3-5). Но при сем заметим, что лишь спустя три дня творения и три ночи «создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью» (Быт 1:16).

Что же управляло днем и ночью, вечером и утром до того? Этот вопрос должен настроить читателя на необходимость отказа от фундаменталистического толкования в пользу желания видеть за привычными словами нечто иное, воспринимать библейские рассказы как иносказания, заставляющие задуматься над собой. Тут уместно заметить, что хоть какой-то свет на эту тайну был пролит лишь во времена Иисуса, свидетельством чего служит фрагмент письма Апостола Петра, преподносящего, как откровение: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.» (2 Пет 3:8).

Чуть далее мы читаем: «И сказал человек [Адам]: вот. это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она [Ева] будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть.» (Быт 2:23,24). Однако ведь у первочеловека Адама не было никакой буквально описанной в Библии матери, да и Отец его был не таков, чтоб в отношении Его можно было употребить слово «оставит», ибо Адам еще не мог знать о грядущем изгнании из Едема (Быт 3:23,24); но, если бы и знал, то «отец» в речи его следовало бы написать с заглавной буквы. Все сие должно настроить толкователя (по-гречески экзегета) на то, что во всем этом скрыт некий тайный смысл, также не допускающий фундаменталистического подхода. На эту тайну уже в новозаветные времена обращает внимание Павел (Еф 5:31,32), но тщетно, ибо традиционные толкователи не только не в состоянии видеть тут наличие тайны, но уходят в спекуляции по поводу того, что сие вовсе и не Адам говорил, а Моисей, так передавший его слова.

Мы начали примерами притчей Моисеева Пятикнижия, и потому наш интерес должно вызвать мнение иудаиста. Таковым является средневековый (1135-1204) живший в Испании учитель и талмудист Моисей Маймонид (или Мошебен Маймон), чьи труды повлияли па мышление таких философов, как Фома Аквинский и Спиноза. Маймонид писал: «Всякий раз, как в наших книгах встречается история, реальность коей кажется невозможной, повествование, которое противоречит и рассудку, и здравому смыслу, можно быть уверенным, что сия история содержит иносказание, скрывающее глубоко потаенную истину; и чем больше нелепость буквы, тем глубже мудрость духа.» Запомним эти слова, в будущем они много раз окажут нам помощь.

Справедливость требует заметить, что изменение понимания смысла притчи может носить как положительный, так и отрицательный характер, ибо человек оказывается склонен не только к просветлению или уж хоть. как в недавно рассмотренном примере с вращением земли, к познанию, но, к сожалению, и к обскурантизму, и в этом смысле роль притчи, символа, далеко не однозначна — «Притча из уст глупого отвратительна.» (Сир 20:20). Притча может превратиться даже в опасность. А если бы сие было не так, то для кого и для чего сказано в Писании: «Неровно поднимаются ноги у хромого, — и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что [колючий] терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов.» (Прит 26:7-9).

А меж тем, известные христианские богословы, естественно не признающие в отношении себя упомянутых сравнений, а греческое слово παραβολη (параболэ — притча) означает также сравнение, сам факт наличия притчи толкуют так, что дескать Иисус Христос говорил притчами всем окружающим его людям для того. чтобы заинтересовать их Своим учением, но эти притчи, якобы, были достаточно понятными для окружающих Иисуса людей, и многие прямо разумели смысл Его притчей, те же, кто не понимал, могли обращаться к Нему, и Он объяснял им их, в то время как те, кто не принимал Христа, не хотели понимать и смысла Его притчей, и они оставались для них закрытыми.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: