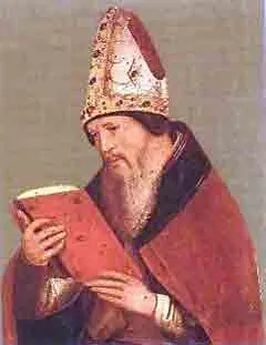

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце

- Название:Августин. Беспокойное сердце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс–Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце краткое содержание

«В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, необходимо высветить эту фигуру по крайней мере с трех сторон: показать его как ритора (в том числе проследив за его образованием и становлением в оном качестве), как философа, который свел воедино неоплатонизм и христианство, и как пастыря, который правил своим епископством накануне развала Римской империи. Кроме того, следует коснуться беспримерного влияния его идей на современников и последующие поколения. Разделить три роли, которые играл Августин на протяжении своей жизни, весьма сложно, но можно сказать, что отчасти они соответствуют трем этапам его развития: начав как ритор, он постепенно превращается в философа и заканчивает свои дни церковным деятелем. Иными словами, сначала Августин хочет ввести мир в заблуждение, затем наблюдает за ним, а под конец пытается с ним бороться».

«Наше время — рубеж тысячелетий — представляется особенно благоприятным для обращения к Августину, поскольку он весьма серьезно повлиял на трактовку истории в системе христианских воззрений. В его сочинении «О граде Божием», которому я давно собираюсь посвятить отдельную книгу, вкратце излагается понимание древней Церковью хода истории. Фактически в этом труде предпринимается наиболее смелая из всех попытка выявить смысл исторического процесса в целом и распада Римской империи в частности. Августин рисует картину огромного масштаба, в которой всем и каждому отведено строго определенное место».

«Подзаголовок моей книги — «Беспокойное сердце» — кажется позаимствованным из дешевого романа. Но это выражение настолько точно передает мироощущение Августина, что обойтись без него затруднительно. Такая формулировка важна и в историческом плане, поскольку Августин первым описал беспокойство как основное состояние человека, как его судьбу. Бог сотворил человека прямоходящим, и это подсказка человеку, где и как ему следует искать свою цель. Люди не должны, вроде бессловесной скотины, склоняться к земле. Так ведут себя потакающие своим порочным страстям. Истинные же человеки призваны устремлять взср ввысь, тянуться душой к Господу. Лишь в Боге мы обретаем «покой» (quies), т. е. свободу от страстей и желаний. И пока мы наконец не предстанем пред лицом Создателя, сердца наши будут пребывать в «беспокойстве» (inquietum est cor nostrum). Античные стоики идеализировали бесстрастие и «спокойствие» (tranquillitas). Но Августин не считает спокойствие возможным или достойным идеалом — во всяком случае, если говорить о земной жизни человека. Здесь, на земле, наши сердца всегда будут испытывать беспокойство — и это вполне закономерно. Страшиться и желать, скорбеть и радоваться правильно, только если эти душевные волнения касаются правильных вещей (О граде Бож. XIV, 9). Беспокойство свидетельствует о том, что мы не дома, что наше пребывание в этом мире лишь временно, что мы направляемся далее».

Августин. Беспокойное сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это подчеркивается и в трактате «О блаженной жизни», и в сочинении против скептиков, относящемся к тому же периоду. Августин рано связал воедино мудрость и счастье. Но счастье — это не то же самое, что истинное познание. Счастье заключается в высшем предмете познания. Любовь помогает душе сделать решающий шаг за пределы мышления (О 83 разл. вопр. 35; О граде Бож. VIII, 8). Любить материальное и преходящее — это то же самое, что производить их. Этим человек сам осуждает себя на погибель. Но тот, кто любит вечное, делает себя вечным. Тот, кто любит Бога, становится как Бог. Такие высказывания разбросаны по всем произведениям Августина.

Для философствования существует только одна основа: стремление к счастью (О граде Бож. XIX, 1). Для Августина нет философских истин, помимо истин богословских. Ибо и богословие, и философия ищут счастья как последней цели человека. Те, кто верят, что истину познать невозможно, считают тем самым, что счастливая жизнь недостижима. Скептики уже в исходной точке отказываются от того, что должно было бы бьггь смыслом человеческой жизни! Августин решительно говорит Цицерону: Бог гарантирует, что истина существует и что человеческое счастье возможно. «И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться Тобой, от Тебя, ради Тебя» (Исп. X, 22). Бог—это bonum beatificum: «добро, приносящее счастье».

Неоплатонические постулаты раннего учения Августина о visio Dei ясно видны в его сочинении «О количестве души», в котором он рисует картину постепенного восхождения, похожую на сцену в Остии, о которой говорится в «Исповеди» (IX, 10) и других отрывках из его ранних сочинений. Каковы функции души? — спрашивает Августин. Душа дает телу «жизнь» (animatio). Она собирает в единое целое все органы. Она управляет размножением и ростом. Она использует «чувства» ( sensus ), чтобы отличать полезное от вредного. Она действует, собирает и производит. Она учится языкам и многим «искусствам» (are). Она борется, чтобы показать истинное и доброе. Она желает, признает и стремится к добродетели ( virtus ). Она отражает смущающие нас порывы страсти и боль. Таким образом она укрепляет в добродетели самое себя. Она подготавливает, так сказать, базовый лагерь для последнего подъема на высоту, которая есть «созерцательный мир в душе» ( tranquillitas). Душа «вступает» в действительно существующее ( ingressio) и оставляет за собой все безумные страсти. Она сосредотачивается в «медитации» (сопtemplatio) о лучшем и больше не нуждается во внешних точках опоры, авторитетном руководстве или наглядной назидательности (О колич. души, 33, 70–76; ср. О христ. учен. II, 7, 9–11).

Ибо человек ищет Бога, дабы найти нечто более блаженное, и находит Его, дабы искать Его еще более страстно. Снова и снова разум устремляется ввысь, чтобы искать Его, которого он уже нашел (О Троице, XV, 2). Высшая деятельность души — это созерцание лица Божия и наблюдение истины. Тогда она возвращается домой и испытывает истинную радость. Цель всего этого восхождения проявляется в сумблимированном эвдемонизме: счастье увидеть лицо Бога — это то, к чему в последней инстанции всегда стремится душа. Однако позже — в «Исповеди» — Августин относит полное visio Dei в потустороннюю жизнь (ср. Письма, 147 и 148).

Сочинение «О количестве души» (387) было одним из любимых произведений Данте и, несомненно, сыграло свою роль в изображении Рая в «Божественной комедии». Августин написал свое сочинение примерно тогда, когда принял крещение. В лучших платоновских традициях он пишет в нем, что душа нематериальна потому, что она способна постичь нематериальные отношения. Он считает, что душа может подняться к «лицу Бога» — visio Dei, — преодолев ряд ступеней познания. Августин начинаете нижней из трех аристотелевых ступеней: растительной, животной и умственной жизни. Четвертая стадия находится на грани между чувственным и тем, что доступно только мысли. Эта ступень — ступень очищения, и она подготавливает завершение трех первых стадий.

Первое превращение души позволяет ей достигнуть покоя и чистоты. Потом она познает истинно существующее. И на седьмой ступени предстает перед лицом Бога. Вступивший туда создал свою душу заново и отдыхает, как Бог на седьмой день (О граде Бож. XI, 8 и 31). Тело относится к душе так же, как душа относится к Богу. Бог дает душе жизнь так же, как душа изнутри дает жизнь телу. Многое говорит о том, что, работая над этим сочинением, Августин одновременно обдумывал план своего трактата «О музыке». В этих произведениях много точек соприкосновения. В сочинении «О количестве души» Августин впервые говорит, что вечный сын Бога был рожден девственницей (О колич. Души, 76).

Мистика Августина встречается и в различных рассказах о восхождении (Исп. VII, 1), и в его теологии отрицания. Высказать положительную истину о Боге можно только через отрицание. Традиция docta ignorantia — «просвещенного незнания», — доходящая на Западе до Петрарки и Николая Кузанского, взята из собрания писем Августина (15). Когда речь идет о Боге, незнание и высшая мудрость совпадают, говорит в этом письме Августин. Этот принцип выражен им уже в диалоге «О порядке» (II, 16 и 18): Высшего Бога мы познаем лучше, ничего не зная о нем. Все науки — это только подготовка к просвещенному незнанию о Боге. Таким образом Августин уже очень рано сформулировал идею о docta ignorantia.

Душа ничего не знает о Боге, кроме того, что она ничего не знает. Прежде чем человек может узнать, что такое Бог, он должен узнать, чем Он не является (О Троице, VIII, 2; О христ. учен. 1,13–14). Августин драматизирует незнание и говорит: «Ибо если ты что–то понимаешь, то это не Бог» (Проп. 18,3). Бог, говорит Августин в различных местах, — это мера без меры, число без числа и вес без веса. Он — начало без начала. Августин воспринимает внезапное посвящение в высшее знание как мгновенное озарение (Исп. VII, 17; IX, 10). Не поняв и не постигнув Бога, к нему можно «прикоснуться» (Проп. 157; О христ. учен. I, 6; Исп. IX, 10).3 десь употреблен глагол attingere, «Ты коснулся меня» (Исп. X, 27). И тем не менее в мистических переживаниях Августина поразительно мало чувств. Он описывает скорее не чувства, а умственные переживания.

Возможно, теология отрицания — это способ восхождения к Богу, представленный как череда расставаний. Человек оставляет их за собой одно за другим так, что в конце концов он превосходит все человеческое знание. В Остии (Исп. IX, 10) Августин и Моника оставляют за собой и одно, и другое, и третье, и четвертое, пока в конце концов не остаются без страсти, без чувственных впечатлений, без рефлексий, без видений, без языка. Gradatim — «шаг за шагом» — поднимаются они из и прочь от знакомого мира вплоть до того, как на мгновение прикасаются к тому, что несет только само себя — id ipsum — к тому Богу, который утратил все видимые и понятные свойства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: