Павел Михалицын - Истины Нового Завета

- Название:Истины Нового Завета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Клуб семейного досуга»7b51d9e5-dc2e-11e3-8865-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-14-7382-8, 978-966-14-5811-5, 978-966-14-7383-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Михалицын - Истины Нового Завета краткое содержание

Это издание для тех, кто хочет глубже понять основы православной веры, таинства церкви, ход богослужения. Здесь вы найдете все, что хотели узнать об устройстве храма и правилах поведения в нем, о соблюдении постов и праздниках годового цикла, почитании Троицы, Богородицы и святых.

Павел Евгеньевич Михалицын, кандидат богословия, преподаватель Харьковской духовной семинарии

Вячеслав Владимирович Нестеренко, кандидат богословия, преподаватель Харьковской духовной семинарии

Истины Нового Завета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следовательно, Евангелие могло появиться не позже 63 года. Во всяком случае, оно было написано до разрушения Иерусалима, ибо в нем имеется предсказание Иисуса Христа о его разрушении, в то время как об исполнении этого пророчества в Евангелии нет и речи. Весьма вероятно, что оно было написано в Риме.

Евангелие от Иоанна

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов [10]родился в семье галилейского рыбака Зеведея (Мф. 4, 21). Его мать Саломия служила Господу своим имением (Лк. 8, 3), участвовала в помазании тела Иисусова драгоценными ароматами (Мк. 16, 1; 15, 40; Мф. 27, 56). Иоанн воспитывался своими благочестивыми родителями, которые чаяли пришествие Мессии (Лк. 2, 38). Когда Иоанн Креститель выступил с проповедью о грядущем Спасителе, святой Иоанн сделался одним из его учеников. Вместе с Андреем, братом апостола Петра, он пошел за Иисусом, о Котором святой Иоанн Креститель засвидетельствовал как о Мессии, Агнце Божием.

Вслед затем Христос призвал Иоанна (Мф. 4, 21), и он, оставив отца и мать, последовал за Ним. С тех пор Иоанн становится преданнейшим учеником Христовым.

Будучи ближе других из 12 апостолов к Божественному Учителю, он был Его сотаинником и свидетелем величайших чудес. Вместе с двумя апостолами, Петром и Иаковом, он удостоился видеть преображение Господа на горе Фаворе (Мк. 5, 37 и др.; Мф. 17, 1), во время Тайной вечери он возлежал у груди Иисуса, лишь он один был извещен о предательстве Иуды (Ин. 13, 23). Сам себя святой евангелист Иоанн называл учеником, «которого любил Иисус». Умирая, Господь вручил ему Свою Матерь (Ин. 19, 26–27).

За свою ревность к вере и служению Господу он вместе с братом Иаковом получил название «сына грома» (греч. βοανηργές, «воанерге́с» – Мк. 3, 17). Святой Иоанн Богослов поистине имел чистое сердце, ибо способен был пламенно любить своего Божественного Учителя, постигать и созерцать тайны Его учения и дел. Он раскрыл тайну Божественной любви и ту высоту христианской жизни, при которой мы становимся ее сопричастниками.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов является одним из столпов Церкви. По вознесении Господа он вместе с Петром и Иаковом братом Господним по плоти, епископом Иерусалимской Церкви, руководил жизнью христианских общин (Гал. 2, 9).

После успения Пресвятой Девы Марии святой евангелист Иоанн переселился в Малую Азию, в Ефес, где вместе с другими апостолами трудился над созиданием Церкви Христовой, гонимой в Иерусалиме.

В годы гонений императора Домициана он был отправлен в Рим, претерпел многие скорби, после чего был сослан на остров Патмос. Здесь он записал данное ему от Господа откровение о будущих судьбах Церкви Христовой, которое и составило книгу «Апокалипсис». Уже по возвращении с острова Патмоса в Ефес незадолго до смерти (начало II века) им было написано Евангелие.

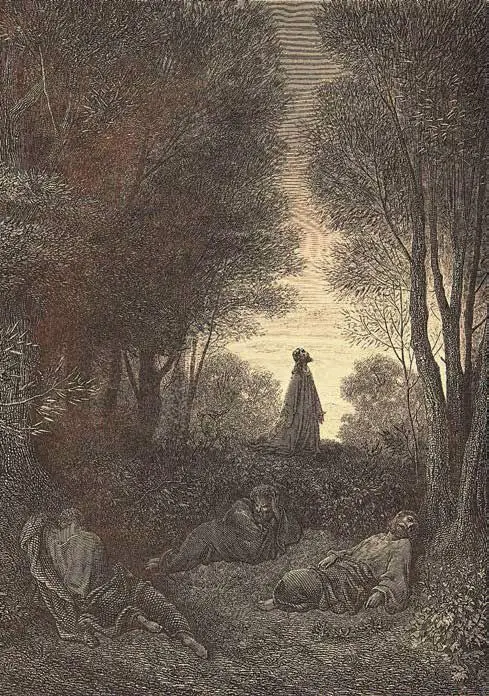

Г. Доре. Моление Господа в саду Гефсиманском

«Дети, любите друг друга», – повторял святой Иоанн Богослов, уже будучи глубоким старцем. На вопрос, почему он повторяет одни и те же слова, он ответил: «Это заповедь Господня; если соблюдете ее, то и все исполните».

Характер и содержание Евангелия от Иоанна имеет ряд особенностей, которые отличают его от других Евангелий.

Святой Иоанн Богослов уточняет сведения о местопребывании Иисуса Христа в годы Его общественного служения. В частности, евангелист сообщает, что Господь проповедовал в Галилее, еще до того, как был взят под стражу Иоанн Креститель.

Впоследствии Его служение в Галилее прерывалось во время путешествий в Иерусалим на праздники. Эти подробности дают возможность точнее определить время общественного служения Иисуса Христа, которое составляет более трех лет, тогда как согласно первым трем Евангелиям, оно продолжалось не более одного года.

Святой Иоанн Богослов повествует не столько о деятельности Иисуса Христа в Галилее, что уже известно по первым трем Евангелиям, но главным образом, о Его проповеди и делах, бывших в Иудее. При этом особое внимание уделяется изложению бесед Иисуса Христа.

По своей форме эти беседы отличны от тех, которые переданы синоптиками: последние излагают их в форме диалога, в то время как в Евангелии от Иоанна – это монологи либо краткие отрывочные изречения и притчи.

По своему содержанию речи Иисуса Христа имеют здесь более возвышенный богословский характер и раскрывают учение о лице Иисуса Христа как Сыне и Слове Божием. В первых же трех Евангелиях речи Спасителя имеют более практический характер, излагая Его учение о Царстве Божием на земле и о путях его достижения.

Особенности Евангелия от Иоанна связаны с обстоятельствами его происхождения.

Оно писалось в конце I века, когда апостол Иоанн оставался единственным столпом и руководителем Церкви. В это время в Малой Азии возникли еретические движения, основатели которых искажали истинное учение о Лице Иисуса Христа, как Богочеловека. Одни низводили Его в ряд тварных духов, другие отвергали действительность Его воплощения и Его Божественное достоинство. Возникла необходимость ответить на эти попытки исказить учение Христово и обличить еретиков, тем более что в первых трех Евангелиях эти вопросы не получили должного раскрытия. По просьбе Малоазийских епископов святой Иоанн Богослов и написал новое Евангелие, которое дополнило и подтвердило истинность их повествования. Таким образом, достигнута была и главная цель – дан образец истинного богословия в решении вопроса о Божественном достоинстве Иисуса Христа, тем самым рассеяны разнообразные гностические заблуждения.

Глава 2. Разбор отдельных Евангельских мест

Притча о двух блудных сыновьях (Лк. 15, 11–32) [11]

Эта притча, наверное, самая известная из всех притч Спасителя и послужила ярким прообразом для несметного количества произведений художников, музыкантов, писателей и поэтов. Однако хотелось бы отметить и богословское значение притчи о заблудшем сыне.

В центре повествования этой притчи находится образ милостивого отца, который терпеливо ожидает возвращения блудного сына и радуется этому возвращению. Эта притча показывает нам возникновение и рост покаянного чувства в сердце грешника [12].

Надо сказать, что благодаря своему высокому литературному достоинству и проникновенному изображению Божественной милости, превосходящей все ожидания, притча наиболее знакома и любима среди всех притч Иисуса. Однако, что касается ее названия, а следовательно, и содержания, по-прежнему существует некоторая неразбериха. Традиционное ее название – «Притча о блудном сыне». Начало же притчи дает нам все основания называть ее притчей о человеке, имевшем двух сыновей. ( «Еще сказал: у некоторого человека было два сына» (Лк. 15, 11)). Некоторые библеисты предлагают называть ее «Притчей о блудных сыновьях» [13]или «Евангелием в Евангелии», по обилию в ней милосердных истин [14]. Мы больше склоняемся к названию притчи «притча о двух блудных сыновьях», так как отец теряет одного сына в дальней стране, другого же – за баррикадами самодовольства. Старший сын ухитрился, не покидая, отчего дома, стать таким же далеким от своего отца, каким был его брат, питаясь со свиньями. Оба брата предстают перед нами эгоистичными, несмотря на все различие их путей. Эгоизм младшего был связан с безрассудной любовью к жизни. Он требовал свою часть наследства, потому что хотел наслаждаться разнообразными наслаждениями и удовольствиями, которые предлагает мир, не предвидя, что праздная независимость приведет к нищете и постыдному рабскому состоянию. Согласно ветхозаветному законодательству, старшему сыну предназначалось две трети наследства отца (после его смерти), а младший сын мог рассчитывать на одну треть. В случае если раздел происходил раньше смерти отца, доля младшего сына сокращалась на одну десятую часть. В последнем случае сыновья становились собственниками имущества, но право распоряжаться им сохранялось за отцом [15]. При разделе, который мы видим в притче, младшему сыну предлагается контроль над его частью имущества, соответственно отец уже не мог удерживать часть дохода для своего содержания, а сын не мог претендовать на какую-либо дополнительную часть после смерти отца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: