Павел Михалицын - Истины Нового Завета

- Название:Истины Нового Завета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Клуб семейного досуга»7b51d9e5-dc2e-11e3-8865-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-14-7382-8, 978-966-14-5811-5, 978-966-14-7383-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Михалицын - Истины Нового Завета краткое содержание

Это издание для тех, кто хочет глубже понять основы православной веры, таинства церкви, ход богослужения. Здесь вы найдете все, что хотели узнать об устройстве храма и правилах поведения в нем, о соблюдении постов и праздниках годового цикла, почитании Троицы, Богородицы и святых.

Павел Евгеньевич Михалицын, кандидат богословия, преподаватель Харьковской духовной семинарии

Вячеслав Владимирович Нестеренко, кандидат богословия, преподаватель Харьковской духовной семинарии

Истины Нового Завета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эгоизм старшего брата был менее очевидным. Он не хотел ничего, ничего не требовал и ничем не обладал. Он посвятил себя служению отцу, не прекословил отцовским приказам и думал, без сомнения, что он – образец бескорыстия; он был центром своих мыслей, так что не был способен к тому, чтобы сорадоваться или соскорбеть своему отцу. По отношению к своему брату (которого он даже не считает братом: ср. Лк. 15, 30: «Это сын твой» ) он не только не милосерд, но и не справедлив. Он предпочитает верить, что его брат присовокупил к расточительству еще и распутство: «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами…» (Лк. 15, 13). Для такого вывода старший брат не имел никаких оснований.

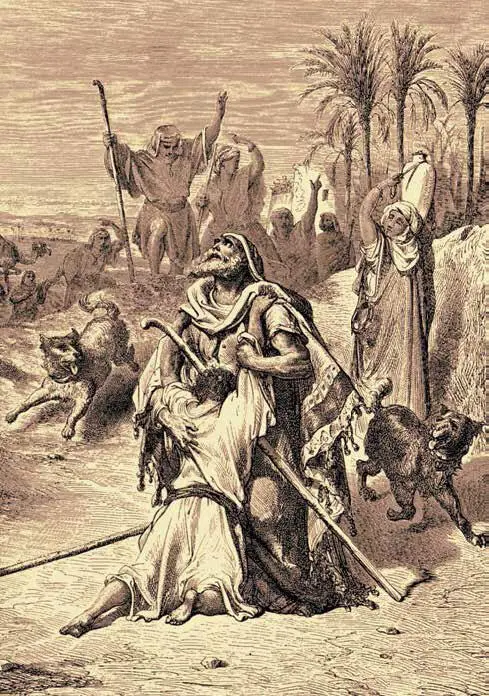

Г. Доре. Встреча блудного сына с отцом

Блудный сын был введен в крайнюю нужду: едва ли иудей мог унизиться больше, чем он. Пасти свиней у евреев считалось нечистым занятием, потому что само животное относилось к нечистым (Лев. 11, 7). А желание утолить голод означало последнюю степень падения. Согласно Талмуду, проклят всякий человек, который разводит свиней или обучает своего сына греческой философии [16]. Несчастья, которые испытал младший сын на себе, побудили его вспомнить тот комфорт и безопасность, которыми он был окружен в доме отца и которых он лишился своим необдуманным поступком. Все это заставило его «встать и пойти к отцу». Такой решимости предшествовало «прихождение в себя» (Лк. 15, 17). Рассуждая о покаянии, И. Иеремиас отмечает неопределенность понятия μετάνοια, мета́ния – перемена мыслей, раскаяние в учении Иисуса Христа об обращении. Более ясное его понимание выражено в притче о блудном сыне. Перемена в его жизни описывается словами εἰς ἑαυτόν δε ἐλθών – «придя в себя» (Лк. 15, 17). При этом первое, что он делает, – признает свою вину [17]. Что касается старшего брата, то он обнаруживает отталкивающие черты своего характера в каждом слове, которое он произносит. Когда он услышал веселье в доме своего отца, первым его действием было не присоединиться к радости отца, а ненужный вопрос к слугам о причине веселья. Новость о возвращении его повесы-брата направила его мысль к осознанию собственной правоты и о том, что он достоин награды. Он почувствовал себя обиженным и ущемленным, так как отец угощает брата больше, чем его – послушного сына. Действительно, отец встречает младшего сына с большими почестями. В Лк. 15, 20 сообщается, что отец целует своего обретенного сына, этот поцелуй, несомненно, напоминает нам о поцелуе Давида как знаке прощения своего сына – Авессолома (2 Цар. 14, 33).

Лучшая одежда, перстень и обувь, которые вручает отец младшему сыну, дают нам возможность видеть отношение отца. Ведь такие же знаки достоинства получает Иосиф от фараона при возведении первого в сан правителя Египта (Быт. 41, 42). Некоторые толкователи видят особое значение в том, что сыну дается перстень как символ власти и обувь как символ свободного человека. Кроме того, обувь оставалась на ногах только у хозяина дома, остальные снимали ее при вхождении в дом [18]. Таким образом, старший из сыновей имел формальные причины для недовольства. Когда отец приглашал его войти и разделить с ним радость обретения погибшего сына, он прервал его с грубым протестом, который, как мы видели, имел формальный довод. Работая на своего отца, он находился как бы в рабском послушании ему и никогда не был послушен ему как сын. С. Говорун указывает: «Старший сын видит себя праведным: он никогда не преступал приказания отца. Для него радость заключается не в пребывании с отцом, но в том, чтобы где-то в стороне от него повеселиться с друзьями над козленком. Козленок же – это не теленок Евхаристии; радость, о которой мечтает этот сын, находится вне Евхаристии. Он слуга, работающий за плату, а не сын» [19].

Отец отвергает все попытки навязать ему мнение старшего сына. Со всеми их недостатками он любит их обоих и никогда не перестанет считать их сыновьями, даже если кто-то из них попытается занять его место в семье [20]. В последнем диалоге отца с сыном разговаривают два мировоззрения: благодатное и юридическое [21]. Ответ старшего сына напоминает протест работников первого и третьего часа в Мф. 20, 12: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами» . Несомненно, что в восприятии ранней Церкви старший сын воплощал в себе худшие черты фарисейства, хотя, конечно, не все фарисеи грешили самодовольством и осуждением заблудших [22]. Например, Блаженный Феофилакт говорит: «Итак, цель притчи сей, сказанной по поводу ропота фарисеев на Господа за принятие Им грешников, состоит в том, чтобы научить нас не отвергать грешников и не роптать, когда Бог принимает их, хотя бы мы были и праведны. Младший сын – блудницы и мытари, старший сын – фарисеи и книжники, предположительно принимаемые за праведников. Бог как бы говорит: пусть вы действительно праведны и не преступали никакого повеления, но неужели же не должно принимать тех, кои обращаются от зла? Подобных работников вразумляет Господь настоящею притчей. Небезызвестно мне, что некоторые под старшим братом разумели ангелов, а под младшим – природу человеческую, возмутившуюся и не покорившуюся данной заповеди. Другие разумели под старшим израильтян, а под младшим язычников. Но истинно то, что мы сейчас сказали, именно, что старший сын представляет собою лице праведных, а младший – грешников и раскаивающихся, и все построение притчи составилось из-за фарисеев, которым Господь внушает, что они, хотя бы сами и были праведны, не должны огорчаться принятием грешников» [23]. В широком понимании младший сын может представлять язычников, а старший – иудеев. Вопрос о возвращении старшего брата притча оставляет открытым. Упорствовал ли он в своем неприятии возвратившегося брата или последовал его примеру и, признав свой поступок неправильным, раскаялся и принял участие в праздничной трапезе, неясно. Иисус Христос не ответил на этот вопрос, видимо, предполагая, что каждый из слушателей должен занять по отношению к героям притчи определенную позицию и, таким образом, ответить на вопросы, поставленные в притче. При этом, как кажется, притча не говорит о предположении прощения заблудшим народам, но показывает, что респектабельным иудеям надо радоваться о возрождении грешников, и одновременно предупреждает их, что пока они не научатся делать этого, они останутся отделенными от их Небесного Отца и не знающими Его истинного характера [24].

Следует отметить, что во всей 15-й главе Евангелия от Луки развивается великая истина о Боге, ищущем грешников. В ней Спаситель отвечает на упрек в том, что Он общается с грешниками. Он сказал, что, согласно божественному замыслу, заблудившуюся овцу (Лк. 15, 3–6) надо искать, – также надо искать потерянную монету (Лк. 15, 8–10) и раскрывать двери перед блудным сыном, даже если он не заслуживает прощения. В каждой из притч отражена идея божественной инициативы: пастырь ищет овцу; женщина подметает пол, чтобы найти монету; отец жаждет возвращения блудного сына. Главный герой притчи о блудном сыне – не сын, а любящий его отец. Притча в первую очередь говорит не о греховности человечества, а о любви и благодати Божией. Иудейские ученые признают, что такая забота о грешниках – нечто новое. Готовность Бога сделать первый шаг признавали и фарисеи, но все-таки обычно именно грешнику приходилось проявлять инициативу, чтобы вернуться к Богу. Для иудаизма забота о грешниках – вещь совершенно неслыханная, что отчетливо видно из настроений Ездры, где автор, сожалея о малом числе праведников, говорит: «Истинно не помышляю Я о делах тех созданий, которые согрешили, прежде смерти, прежде суда, прежде погибели; и услаждаюсь подвигами праведных, и вспоминаю, как они странствовали, как спасались и старались заслужить награду» (3 Езд. 8, 38). Суть Евангелия в том, что Бог по собственной инициативе ищет и спасает заблудших [25].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: