Николай Покровский - Русские иконы

- Название:Русские иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Покровский - Русские иконы краткое содержание

«Древнерусские иконы, писанные на дереве, дошли до нас в огромном количестве: русские музеи, например Русский музей в Санкт-Петербурге, Церковно-Археологический музей в Киеве, заключают в себе обширные собрания их; немало их и в других столичных и провинциальных музеях, общественных и частных, в каждой старинной церкви встречаются они в иконостасах; нередки и в божницах частных лиц. По одному этому изобилию памятников, а также и по разнообразию иконы представляют обширнейший материал для художественно-археологических исследований…»

Русские иконы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

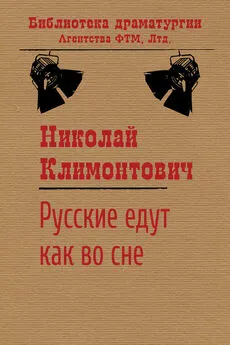

Лоно Авраамово. XVIII в.

В XII в. украшена была многоразличными иконами церковь Пресвятой Богородицы во Владимире; здесь же поставлена была Андреем Боголюбским икона Богоматери, писанная, по преданию, евангелистом Лукой и принесенная сюда из Киева. В XII и XIII вв., по всей вероятности, были уже иконописные мастерские: в Киеве – при Печерском монастыре, в Новгороде – при монастырях Юрьевом, Антониевом и Хутынском и при архиерейском доме. Там работали, вероятно, и греки, и русские вместе: первые, говоря вообще, были опытнее русских, но и в числе русских были мастера лучше греков. Те и другие сходились между собой на том, что писали иконы по преданию и по лучшим греческим образцам, поэтому древнейшие русские иконы должны были отличаться единообразием сюжетов и композиций. Как у всякого народа в известные периоды культурного состояния не проводится должная граница между внешним культом и религиозной идеей, между изображением Божества и самим Божеством, так и в России в первоначальную эпоху христианства внешняя обрядовая форма религии имела слишком большое значение для непосредственного чувства простого русского человека. Черта эта с течением времени нашла свое выражение в истории раскола; отсюда же и наклонность к единообразию в иконописи: изменение в иконе влекло за собой опасение изменить в чем-нибудь саму веру. Если икона есть внешнее выражение веры и предмет религиозного почитания, то понятно, что она должна выражать прежде всего ту или другую догматическую или нравственную мысль: ее красота должна быть красотой внутреннего выражения. Прихотливые требования изменчивой человеческой природы отходят на задний план. Скромность и смирение в изображениях святых ликов, изнурение плоти и подвижничество, большие выразительные глаза, полная драпировка, тщательность в отделке всех частей фигуры, строгость и выразительность, надписи греческие и русские – качества эти удовлетворяли религиозному чувству древнерусского человека.

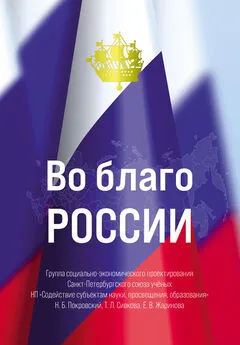

Ангел Златые власы. XII в.

Техническая сторона древнерусского иконописания обследована была И. П. Сахаровым в его исследованиях о русском иконописании, И. М. Снегиревым в «Древностях Российского государства» и Д. А. Ровинским в его «Истории русских иконописных школ». Сущность дела здесь заключается в следующем. Прежде всего для иконы выбиралась крепкая сухая доска – липовая, кипарисовая, чинаровая или дубовая; она почти всегда имела форму четвероугольную, но величина ее не всегда была одинакова: иногда равнялась она одной пяди, иногда доходила до аршина и более; от этого различия в величине произошли названия икон: пядница, локотница, пятилистовая, шестилистовая, восьмилистовая… Последние три названия истолковываются неодинаково: Снегирев и Ровинский видят здесь указания на число листов золота, которое может поместиться на иконе, а Буслаев истолковывает их в смысле указания на количество вершков, так как в нашей современной практике иконописцев размер иконы обыкновенно определяется вершками (икона шестивершковая, восьмивершковая и т. д.). Толщина иконы небольшого размера около полвершка, больших икон – не более одного вершка.

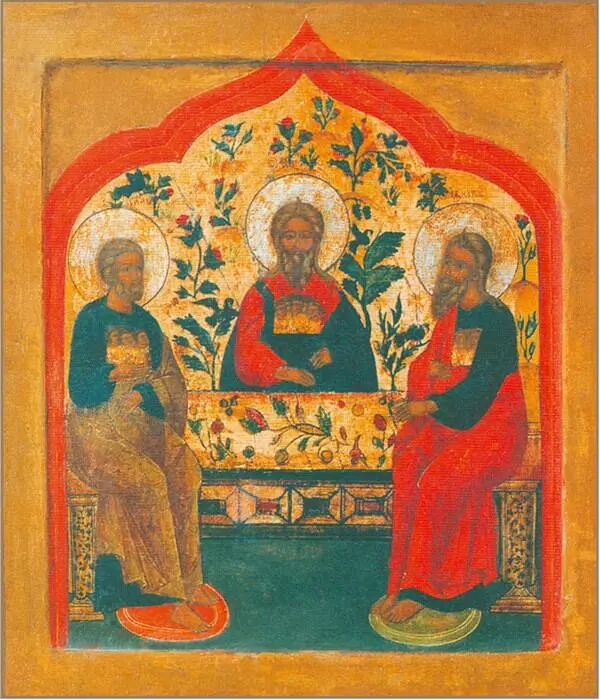

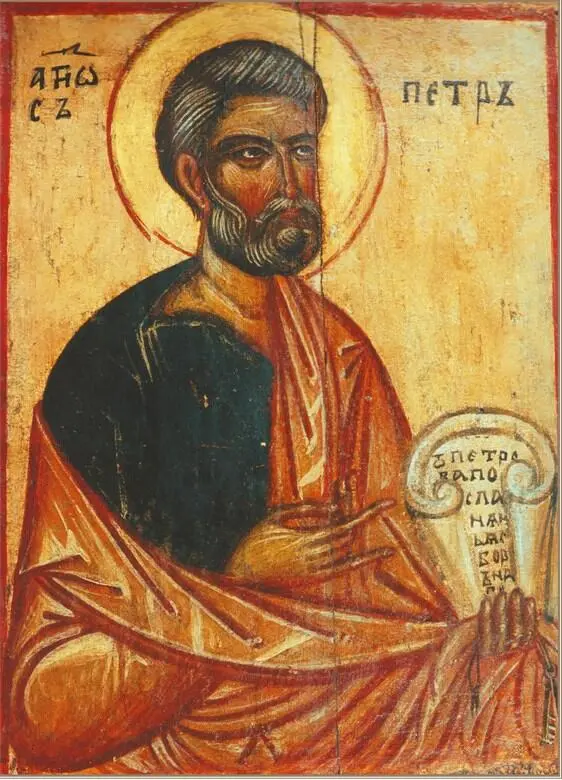

Апостол Петр. Конец XIV в.

Выбранную доску нужно было приготовить для иконного письма; приготовление состояло в следующем. На лицевой стороне иконной доски делали выемку в середине, оставляя широкие выпуклые поля; с задней стороны скрепляли доску одной или двумя поперечными шпонами, лицевую сторону доски проклеивали с целью предохранения ее от сырости, в противном случае влажный воздух, проникая в нее, мог бы испортить левкасный грунт изображения. Затем брали кусок холстины, ветоши или серпянки, величиной в иконную доску, и наклеивали ее на доску, чтобы лучше держался левкас. Наклейка эта называется паволокой: по мнению Ровинского, она перешла к нам с Запада в XVI в., но это едва ли верно. На паволоку накладывали левкас, состоящий из толченого алебастра с клеем: алебастровый левкас греческого происхождения отличается необычайной твердостью и способностью к сопротивлению влияниям воздуха. В новой иконописной практике он заменяется обычно левкасом меловым. Левкас составляет грунт изображения. После того как он высыхал, его скребли ножами и выглаживали хвощом и на нем писали изображение: сперва выводили острой иглой по левкасу рисунок изображения и потом раскрашивали его. Краски назывались вапами или шарами (отсюда «шаровое письмо», «повапленный гроб») и разводились на яичном желтке. Для плавки лиц употреблялись главным образом вохра, белила, умбра (темнее вохры), а для доличного – вохра, киноварь и празелень. Колорит старинных икон вообще темный от изобилия вохры. Фон на иконах покрывался санкиром (смесь вохры с чернилами), празеленью и листовым золотом; доличное иногда украшалось золотом на гвентах, т. е. чертах или складках одежды; венцы по санкиру растушевывались зеленью и жженой вохрой или багрецом; подписи по золоту делались киноварью, а по краскам – сусальным золотом или белилами. Когда икона была готова, ее покрывали олифой, вследствие чего краски на ней скоро темнели. Краски на старинных иконах очень крепки, плотно прилегают к доске и сохраняются даже под несколькими слоями обновлений: отсюда возможность реставрации икон через снятие вновь наложенных на первоначальное письмо красок.

В эпоху высшего развития русской иконописи, в XVI–XVII вв., употреблялись в иконописной практике бакан венецейский, блягиль (сурик, жженный на железе), киноварь, голубец, ярь венецейская, ярь медянка (зеленая), белила немецкие, вохра слизуха, празелень немецкая, червлень немецкая, багор немецкий, вохра греческая, празелень греческая и белила кашинские.

Георгий Победоносец. Начало XII в.

Иконописцы по различию специальностей делились на несколько групп: одни из них занимались составлением рисунка иконы и назывались знаменщиками; это первое и главное дело в иконописи, от знаменщика требуется талант, знание рисунка и иконографии; другие писали одни только головы и лица и назывались лицевщиками; третьи писали части изображений от головы или лица до ног и назывались доличными; иные писали обстановочные изображения – палаты, деревья, травы, – и назывались травщиками; золото на икону клали златописцы, левкас – левкащики, краски растирали терщики и т. д. Одна и та же икона, прежде чем появлялась она на свет Божий, должна была пройти через несколько рук иконописцев с разными задатками таланта, знания и технического уменья. А это так или иначе должно было отразиться на иконе. Единство и цельность иконе сообщал главным образом знаменщик: его художественный талант, знание, вкус должны были отражаться и в цельной композиции, и в идее, и, отчасти, в техническом исполнении; он мог наложить на икону отпечаток личного творчества. Однако коль скоро нам известны основные традиционные начала русской иконописи, то мы должны и в данном случае ограничить меру личного участия иконописца: в большинстве случаев знаменщик брал композицию с готового образца, переводя ее на новую икону механически или изменяя, дополняя, сокращая ее в подробностях. В общем и целом как знаменщики, так и лицевщики, доличные, травщики, следовали преданию; но одни из них предпочитали одни краски, другие – иные, одни писали мелко, другие – крупно, одни любили строгие мрачные иконы, другие – светозарные и красивые. Отсюда и различие так называемых русских иконописных школ не есть различие художественных направлений в смысле западноевропейском. Художественная школа на западе Европы представляла собою тесно сплоченный около выдающегося художника кружок: она имела свой взгляд на задачи искусства, имела свои симпатии к тем или другим идеалам и формам и являлась школою то идеалистическою, то реальною, то старалась примирить оба эти направления; одна изображала преимущественно религиозные сюжеты, другая – бытовые сцены, третья – ландшафты; наконец, она вырабатывала свои технические приемы, усваивала себе известное понятие о колорите, перспективе и пр. Полная свобода творчества, как по отношению к идее картины, так и по выполнению ее, составляет основной принцип, определяющий то или другое направление западноевропейской школы. Не то в России: основное начало – писать иконы по преданию и по лучшим образцам – естественно, сдерживало свободу личного «измышления»; оно нарушалось только в Москве и некоторых других центрах русского просвещения, притом в период XVI–XVII вв., но и здесь свобода была условной. Изменение размеров иконы, состава красок, пропорций фигур, даже изменение композиции в деталях не составляет еще принципа художественной школы; тем более что эти различия проходят не всегда последовательно даже в одной и той же местности, в одной и той же мастерской. Отсюда происходит то, что любители и даже знатоки старых икон смешивают нередко, например, иконы устюжские с первыми московскими, суздальские с кинешемскими и монастырскими, московские со строгановскими и т. д.; иные, ввиду неясности и неопределенности примет, чрезмерно увеличивают число школ, что особенно заметно в среде практиков торговопромышленного мира. Главных иконописных школ, по мнению специалистов, у нас было три: новгородская, московская и строгановская, – остальные менее заметны или по незначительной древности (сибирская), или по недостатку высоких качеств (суздальская), или по тому, что вообще близко подходят к одной из трех названных школ. Какие же отличительные особенности главных школ? В ответ на этот вопрос приведем обычно и давно повторяемые характеристики их.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: